大相撲はわが国の“国技・神事”と、よくいわれます。本当に国技なのでしょうか?また、神事なのでしょうか?

国技、特に神事なら、帰化せず、改宗もしない外国人力士が、なぜいるのでしょうか?

また、その信仰や国籍が不明な一般人を、なぜ観覧者として受け入れているのでしょうか?

「国技」とは、一つの国の特有な武術、または趣味を発揮した技能、芸能のこととされています。

この趣旨からすれば、嘗ては相撲や柔道や剣道、そして同様に、今は野球、サッカー、アイススケート等今人気の競技を挙げることができると思います。

日本は法令や政令で国技を定めていません。

とはいえ、国技に対してという意味ではないと思いますが、現在、宮内庁が天皇杯を下賜している武道には、大相撲、アマチュア相撲、柔道、剣道、弓道があります。←戦前はいざ知らず、宮内庁が支援していることが、国技であるということの根拠にはなりえない。

大相撲の天皇賜杯は、大正 15 (1926) 年1月場所から当時の摂政宮(後の昭和天皇)が大の大相撲好きだったということで始まりました。← 戦前はいざ知らず、現在は、昭和天皇個人の趣味であって、国技であるということの根拠にはなりえない。

大相撲サイド(相撲協会)が「相撲は国技であり、神事である」と主張し続けているのも事実です。

それでは、相撲協会が「相撲は国技」と主張する根拠はなんでしょうか。

明治42年(1909年)、東京・両国に初めての相撲常設館が完成した時、その建造物を「国技館」と命名したことが由来だとされています。← この説はなんだか弱い。本末転倒説ではないだろうか。国技であるということの根拠にはなりえない。

また、「神事」とはどういうことでしょうか。

「神事」とは、神に関するまつりごと、儀式。神前での祈りや神に伺いを立てることなどで、特定の宗教の神と結びついたものが多いと、されています。

このことから、相撲協会が巡業において信仰する神に係る行事と考えることができます。

しかし、今のわが国は「信仰の自由」が憲法第三章第二十条で保障されており、宗教的立場からプロスポーツ競技の立ち位置を相撲協会の考えで国民全体に押し付けることはできないと思います。← 観覧者も含めて全ての国民が、協会が信仰する神の信者であるということの根拠はない。

一方、「大相撲」はプロフェッショナル競技です。興行によって利益を得ています。つまり、観覧料収入を相撲協会の運営原資としているわけです。プロ野球やJリーグのプロサッカー等と同じです。

2018年9月9日(日)に初日となる九月場所での番付で、前頭16枚目以上の幕内力士について、出身地を調べてみました。

日本以外を出身地としている力士は9人いました。

その内容をもっと確認してみると、三役以上が東西合わせて5人。そのうちモンゴルの人は、横綱が2人、関脇が1人、小結が1人となっています。また、日本以外のその他の国の出身力士は、大関が1人となっています。「大相撲はモンゴル人ばっかり!」という非難には当たらないと思いますが、三役以上の力士の50%以上が外人力士であれば、「ばっかり!」とみえてしまうのは仕方ないことだし、逆に日本出身力士の不甲斐無さを感じてしまいます。

【関係先URL】

○ 日本相撲協会

○ 日本国憲法 e-Gov

本 の優れたセレクションでオンラインショッピング。

最新の画像[もっと見る]

-

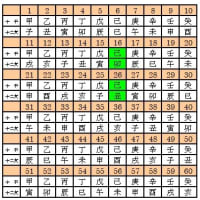

干支と人柄

2年前

干支と人柄

2年前

-

干支と人柄

2年前

干支と人柄

2年前

-

販売予約ポスター

2年前

販売予約ポスター

2年前

-

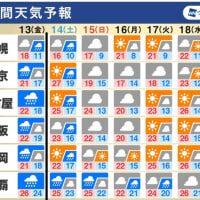

天気予報と木枯らし

2年前

天気予報と木枯らし

2年前

-

皆既月食と惑星食

2年前

皆既月食と惑星食

2年前

-

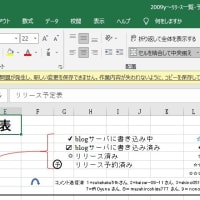

Microsoft office2019がひらかない

2年前

Microsoft office2019がひらかない

2年前

-

Microsoft office2019がひらかない

2年前

Microsoft office2019がひらかない

2年前

-

Microsoft office2019がひらかない

2年前

Microsoft office2019がひらかない

2年前

-

Microsoft office2019がひらかない

2年前

Microsoft office2019がひらかない

2年前

-

還暦とは

2年前

還暦とは

2年前