⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします

メモ:12:50 大

読者の皆様へ

沖縄タイムス編著『鉄の暴風』による歪められた沖縄戦の歴史を是正すべく、「慶良間島集団自決」を中心に長年当ブログで書き綴ってきた記事をまとめて出版する予定です。

■出版費用の献金のご協力願い

出版費用が不足しています。

皆様の献金ご協力を伏してお願い申し上げます。

献金額の多寡は問いませんが、一口3000円以上にして頂けると幸いです。

まことに勝手なお願いですが、宜しくお願いいたします。

狼魔人日記

江崎 孝

お振込先

- 金融機関:ゆうちょ銀行

- 名義:江崎 孝

- 記号:17050

- 番号:05557981

ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先

- 金融機関:ゆうちょ銀行

- 金融機関コード:9900

- 預金種目:普通預金

- 名義:江崎 孝

- 店名:708(読み ナナゼロハチ)

- 店番:708

- 口座番号:0555798

1フィート運動の会解散記者会見2 音声改善版

上原正稔氏は、沖縄戦の真実を解明したため沖縄メディアに職を奪われ、現在文無しの状況だ。

しかし、生活保護の受給は拒否している。

「生活保護はお金のない人が貰うものではない。働けない人が受けるもの。生きていくためにはお金を稼がなきゃいけないわけで、 やりたいことを諦めて会社員として毎日働いて稼いでる人もいる。でも自分で好きなことをして生きていくって決めたんなら低収入でも言い訳するな。」byビートたけし

「住民は軍機の規制を受けないからそれは自由意志に任せる」

これこそ、「軍が住民に自決を命令する」という大ウソの証明である。

沖縄には、現在も「米軍基地問題」、「沖縄戦」という二つのタブーがある。「米軍基地問題」は我が国の安全保障という観点から見れば全国民的問題であり、連日のように「反辺野古活動家」の反基地活動が新聞を賑わしている。

だが、「沖縄戦『集団自決』に関しては、沖縄の言論界を圧倒的シェアで占める沖縄2紙が絡むため、「沖縄の事情」や「沖縄の歴史」に疎い県外の論者は口を挟むな、などと排他的論調でタブー化に輪をかけている。

県外の人は口出しするなと言いながら、沖縄戦に関し沖縄メディアが隠蔽する沖縄戦のタブーについて検証しよう。

明らかに県外人である北海道の大学生チームが、阿嘉島の戦闘の日米投降交渉について現地取材をしたり、沖縄テレビの山里孫存氏の意見を聞き出しているのだ。

琉球新報の子会社である沖縄テレビの山里孫存氏は、言いにくそうに概ね次のような発言をしている。

「従来信じられた戦記を書くのは楽」。

「そうでないことを書くとバッシングを受ける」。

「体験者の数だけ真実はある」。

山里孫存氏は、右にも左にも偏向しないドキュメンタリー作家上原正稔氏の沖縄戦に対する姿勢に同調した作品で、第14回FNSドキュメンタリー大賞にノミネートされたことがある。

第14回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品http://www.fujitv.co.jp/b_hp/fnsaward/14th/05-330.html

『むかし むかし この島で』

(沖縄テレビ制作)

<10月31日(月)2時50分~3時45分【10月30日(日)26時50分~27時45分】放送>

-------------------------------------------------------

沖縄という小さな島を襲った、あの激しい鉄の嵐から60年。「島の形が変わった」といわれたほどの地上戦が繰り広げられてから、長い年月が経過した今、この島には次々と、あの沖縄戦を記録したフィルム映像が届いている。

当時のアメリカ軍には、100人を超えるカメラマンが同行し、沖縄で行われた戦争を詳細に記録していたのだ。

「捕虜となった老夫婦」「井戸から救出される子供たち」「米軍司令官と話す美しい着物の女性」…

60年前の映像に秘められたそれぞれの物語を解き明かそうと、調査が始まった。あの戦場にいた人々の記憶により、次々と命を吹き込まれていく沖縄戦記録フィルム。第14回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品『むかし むかし この島で』(沖縄テレビ制作)10月31日(月)2時50分~3時45分【10月30日(日)26時50分~27時45分】では、眠りから覚めた映像を通し、この島で起きた、あの「戦争」の「真実」に光を当てていく

「見どころ」

アメリカ公文書館に保管されている、膨大な数の沖縄戦記録フィルムの存在は、20年以上前に話題となり、その映像は、部分的にコピーされ沖縄に届き、上映会が開かれるなどして、大きな反響を呼びました。

当時届いた記録フィルムは、マスコミにも公開され、地元沖縄の新聞やテレビなどでも、度々使用されてきましたが、沖縄戦を記録した映像は、主に「戦争」という「悲惨」な記憶を表現する「手段」としてしか考えられてきませんでした。

つまり、「戦闘シーン」を中心とした「反戦平和」を訴えるための限られたシーン、「つらく」「悲しい」映像ばかりが紹介されることが多かったのです。

しかし、沖縄戦記録フィルムには、これまで世に出てこなかった「真実」が封印されていました。

数千本にものぼるといわれる沖縄戦記録フィルムの検証を続けている作家・上原正稔さん(62)。上原さんは、独自のルートで、アメリカで眠っている「沖縄戦映像」を取り寄せる活動を続けています。「反戦平和なんてボクには関係ない!」と言い放つ彼は、沖縄戦記録フィルムに残されている「場所と、人物を特定したい」と沖縄各地を調査し、証言を集めてきました。

上原さんはこう言います。

「大切なことは、沖縄戦を撮影したフィルムに、無数の沖縄住民の姿が映っているということだ。ボクは、フィルムの中の『主人公』たちに、この映像を届けたいんだ!」

そう、沖縄戦を記録した映像の中には、悲惨な戦闘シーンだけではなく、生き残った沖縄の人々の、驚くほどの「笑顔」が残されていたのです。

上原さんの強い想いに共感した、番組スタッフは、一緒に「沖縄戦フィルム」に関する調査を開始しました。

1年半にわたり、沖縄各地で開いた上映会と、そこで得られた証言、そして、人々の記憶と映像とを照らし合わせた結果、フィルムに閉じこめられていた数々の「物語」が、明らかになっていきました。

「せがまれて家族を殺した祖父」

「初めてアメリカの捕虜となった老夫婦」

「幻の収容所シモバル」

「井戸から救出されたこども達」

「600人もの命を救った美しい着物姿の女性」

映像を通して、60年前の自分と対面した人や、懐かしい家族と再会した人々は、堰(せき)を切ったように、長い間、胸の中に封じ込めてきた想いを語り始め、フィルムに封印されていた真実の物語は解き放たれていったのです。

<担当コメント>沖縄テレビ報道部・山里孫存

番組制作のきっかけは、「上原正稔」という、超個性的な人物との出会いでした。沖縄戦の研究に、鬼気迫る執念を持って取り組みながら、「反戦平和なんて関係ない!」と言い放つ上原さんという人間に、惹きつけられました。

そして、「沖縄戦」と向き合ううちに、僕自身が、60年前の「映像」にハマってしまいました。はじめは「つらい思いをした当事者たちに、この映像を見せていいのか?」と、ちょっと腰が引けながら恐る恐る上映会を開き、調査を行っていたのですが、僕の心配をよそに、どの場所にいっても、「ありがとうね」という感謝の言葉が返ってきました。

戦争を追いかける取材をして、こんなに清々しい気持ちになれるとは、考えてもいませんでした。

60年という長い時間が経ってしまった今だからこそ、作ることができた番組なのかなと思っています。

これまでの「戦争もの」とは、全く違うイメージの番組だと思うので、ぜひご覧になって下さい。

-------------------------------------------------------

<スタッフ>

語り : 平良とみ

プロデューサー : 船越龍二(沖縄テレビ)

ディレクター : 山里孫存(沖縄テレビ)

撮影・編集 : 赤嶺一史(沖縄テレビ)

ナレーター : 本橋亜希子(沖縄テレビ)

◆

沖縄の大マスゴミ琉球新報逆転敗訴!上原正稔氏逆転勝訴!

実は約10年前、上原正稔さんが琉球新報を相手にパンドラ訴訟を係争中、筆者は上原さんと二人で、沖縄テレビに山里孫存氏を訪ねたことがあった。

山里さんに有利に証言を依頼しようと思ったのだが、残念ながらその時は「忙しい」などと、面会することはできなかった。

今にして思えば

【おまけ】

昨日那覇地裁で「パンドラの箱掲載拒否訴訟」の第4回口頭弁論が行われ原告側から膨大な数の証拠書類が提出された。

琉球新報が2007年に上原さんの原稿を掲載拒否したとき、まさか後に上原さんが巨大組織を相手取って訴訟に踏み切るとは夢にも考えていなかった。 従ってそのときの掲載拒否の理由も「社の方針に合わない」と比較的正直に、2007年当時の社のキャンペーンに合わないからと吐露していた。

2007年当時の琉球新報の全社を挙げてキャンンペーンとは何だったのか。

3月末、文科省は高校歴史教科書から「沖縄戦の集団自決は軍の命令である」という記述を削除せよとの検定意見を発表した。

これに反発した琉球新報と沖縄タイムスの沖縄2紙は連日「集団自決は軍命である」というキャンペーンを張り、読者をそのように印象操作するため、裏付けのないデタラメな証言を毎日のように垂れ流していた。

昨日エントリーの「オカッパの少女は自分だ」と名乗り出た詐話師・大城盛俊氏のヨタ話でも「社の方針に合う」という理由で平気でスクープとして大々的に報道した。

だが、琉球新報が「社の方針」で連載中の上原さんの原稿を掲載拒否したとなると、琉球新報が検閲をしたことになり、言論封殺を認めたことになる。

予期しなかった上原さんの提訴に動揺した琉球新報は、裁判に際しては突然言を左右にして、掲載拒否の理由を、「以前と重複する原稿だったから」と変更し、言論封殺ではなく「編集権」だと主張してしている。

創作作家ではなく実証を重んじるドキュメンタリー作家の上原さんのテーマは主として「沖縄戦」であり、これまでも琉球新報や沖縄タイムスの新聞連載や地元出版社で数多くの多くの「沖縄戦記」を著している。

当然、引用資料や事例の表現に重複はありうるもので、同じ事例を記述するのに全く重複を避けるとしたら、琉球新報のようにウソを書かねばならぬ。

「うつろな目の少女」の事例のように。

琉球新報は、1985年の取材時には「少女は玉那覇春子さんが本人である」と報道し、2007年の取材のときは「大城盛俊氏が本人である」とこのなるウソをついてでも記述を変えなければいけなくなる。

だとしたら琉球新報は「集団自決は軍命である」とウソでもいいから記述するように上原さんに暗に強要したことになるではないか。

昨日の口頭弁論で上原さんが発言を求めたが被告側弁護士の「拒否」にあい、言いたかったことを省略したようなので、提出した陳述書を以下に公開する。

★

ぼくが読者に伝えたかったことと琉球新報の言論封殺

2011年11月5日

上原正稔

ぼくは「パンドラの箱を開ける時」の「はじめに」の中で次のように書いた。――第1章は“第1話「みんないなくなった-伊江島戦」から始まる。伊江島の戦いは知られているようで知られていない。数多くの住民が女、子供まで戦闘に参加し、死んでいった。その凄惨な戦いを知ることは慶良間の「集団自決」を理解する重要な手掛かりになるだろう。――

ぼくはそのため沖縄史料編集所で発見した第77師団アクション・リポート-伊江島戦を中心に1996年に新報で発表した「沖縄戦ショウダウン」の中のグレン・シアレス伍長の語る伊江島戦と沖縄戦研究者たちがその存在を知りながらも読もうとせず、軽視している「沖縄方面陸軍作戦」の伊江島戦を並列して読者に伝えることにした。(これらの資料は全て前泊博盛君に渡している。)被告琉球新報は「みんないなくなった」の中でご丁寧にも「沖縄戦ショウダウン」の引用部分を逐一選び出して「新資料ではない」と的外れの指摘してくれたが、物語の本質を見失っている。細かいことを指摘すると、「みんないなくなった」伊江島戦①と②の初めの「翌日の作戦会議でブルース少将の要請通り、二個連隊が伊江島に上陸することになった」までは「沖縄戦トップシークレット」の中の「情報戦の敗北と勝利」から引用したものだ。だが、被告はそれにも気付いていない。ぼくの本を全く読んでいないのだ。被告が「沖縄戦ショウダウン」の引用を知ったのはぼくが「慶良間で何が起きたのか」の冒頭で「先ず、慶良間と渡嘉敷で住民の“集団自殺”を目撃したグレン・シアレス伍長の証言から始めよう。シアレス伍長は第1話でも重要な証言してくれた。第77師団306連隊第1大隊A中隊の歩兵である」と書いたからに外ならない。ぼくは徒らに前に発表したものを使っているのではない。それが物語の本質を知る上で大切なものであるからだ。全ては密接に繋がっているのだ。

ぼくは「みんないなくなった」の終盤の⑫と⑬で第77師団アクション・リポートの「日本軍はいかに戦ったか」と「住民戦闘員はいかにして戦ったか」を伝えた。そして「千五百人以上の住民が武装し、軍服を支給されていた。これらの住民兵はアメリカ軍の攻撃に対し積極的に死に物狂いで抵抗し、自殺(玉砕)突撃と夜襲に参加した。多くの77師団の兵士たちが指摘しているが、日本軍の夜襲が終わった前線兵士たちは女性を含む住民らの死体を発見した。そんな例が数多い。多くの場合、住民の戦いぶりと日本兵の戦いぶりには違いが見られなかった。日本兵は住民服を着用、住民は軍服を着用していたのだ。他の住民のある者は武装もせず、日本兵と行動を共にし、ある者は日本兵に手榴弾や爆雷を運び、日本兵と共に死んだ。日本軍はよく戦った。持てる物を最大限に利用したのだ。(中略)-この指摘は極めて重要である。伊江島では軍民が完全に一体となって命を懸けて戦い、死んでいったのである。グレン・シアレスさんの物語だけでなくアメリカ軍の記録も日本軍の記録も明快にこれを裏付けている。このような事実はこれまで誰も知らなかったことだ。もっと正確に言えば誰も知ろうとしなかったのだ。」と記した。「住民戦闘員はいかにして戦ったか」はアメリカ軍の冷静な観察記録である点に大きな意味がある。

これが慶良間の「集団自決」を理解する重要な手掛かりだ、ということをぼくは「はじめに」示唆していたのだ。そして第2話「慶良間で何が起きたのか」を伝えようとしたのだ。

今、語る者はいないが、伊江島住民は沖縄戦の中で最大級の戦死者を出した。伊江島戦の直前に島に残っていた四千五百人(推定)の住民のうち二千五百人(推定)が軍と運命を共にし、戦死した。生き残った二千四十一人(確定数)は飛行場建設というアメリカ軍の都合により、慶良間諸島の渡嘉敷、座間味、慶留間に送られた。そして伊江島の住民は「みんないなくなった」のだ。

こうして、ぼくは第1話で多くの伊江島住民が日本軍と完全一体となって戦い、死んでいったことを読者に伝えた。「みんないなくなった」を入口にして「慶良間で何が起きたか」を伝えようとした。日本軍と一体となって戦った、あるいは戦おうとしたのは伊江島住民だけではない。慶良間の住民も同じ運命を辿るはずだった。ところが、そうはならなかった。第2話「慶良間で何が起きたのか」は渡嘉敷、座間味、慶留間の「軍がいた」島々の「玉砕」と呼ばれた集団自殺と、同じく「軍がいた」阿嘉島で「集団自殺が全く起こらなかったこと」を伝え、「軍がいなかった」屋嘉比島で「集団自殺があったこと」を伝え、その時の島々の住民の心理状況を徹底的に分析し、「集団自決」そして今では「集団死」とか「強制集団死」とかの言葉が新聞紙上や書籍に氾濫している現状も徹底的に分析しようと考えた。そして、戦後の援護法を“玉砕者”あるいは“集団自殺者”の遺族に適用する過程で真相が歪められ、隠されていったことを明らかにするつもりだった。

2007年6月17日、ぼくは前泊記者に「慶良間で何が起きたのか」についての添付ファイル2件を送った。写真を入れて、5回分だった。その冒頭でぼくは次のように書いた。「今、沖縄の新聞は「軍命による集団自決」が教科書から削除されてようとしている問題で国に対して厳しい批判をしている。この問題は渡嘉敷の海上挺進第三戦隊長であった故赤松嘉次さんの弟と座間味の海上挺進第一戦隊長であった梅澤裕さんが「自決命令をだしていない」としてその名誉を傷つけたとされる「沖縄ノート」の著者大江健三郎さんと岩波書店、そして新崎盛暉さんを大阪地裁に訴えたことに起因する。“集団自決”が行われた慶留間、渡嘉敷、座間味で一体どのようにして“集団自決が始まり、終わったのか、そして、なぜ集団自決が起きたのか、これから詳しく検証しよう。読者の多くは自決命令があったかなかったか既に結論を出しているはずだ。この物語を読む前に、読者は頭を白紙にする、つまり結論は最後に下すことだ。いかなる結論を下すにしても、検証の前に結論があっては、真実は見えてこない。」

この時点では気づかなかったが、前泊ら四人組の編集委員が過激に反応するとは思わなかった。ぼくは読者に語りかけているのであって、編集委員らのことは頭になかった。第一、ぼくは既に十年以上も前に「沖縄戦ショウダウン」の長い「注:渡嘉敷で何が起きたのか」で新聞、特に沖縄タイムスを徹底的に批判し、新報の記者らはよくぞ書いてくれたな、と賞賛してくれたからだ。第二に、言うまでもないことだが、ぼくの「表現の自由」の権利は憲法で守られていることに疑問はないからだ。四人組の編集委員らが反応したのはこれだけではない。被告側の第4号証書には2007年6月19日付と記され、この日「慶良間で何が起きたのか」が始まることになっていたことを示している。だが、この証書には1945年4月2日付のニューヨーク・タイムズの「渡嘉敷の集団自殺」についての記事がスッポリ抜けているのだ。1985年に発表した時との大きな違いはsoldiersを「日本兵」と訳したが、実は「防衛隊」だったということだ。この違いは大きい。今、渡嘉敷の集団自決の碑には同じ記事の抄訳が記され、末尾に日本兵とは防衛隊のことである、との注が付いている。これが被告側がニューヨーク・タイムズの記事を隠した大きな理由だったのだ。

ぼくは6月15日(金)に前泊が東京に行く前に彼に会った。その時までに原資料と「慶良間で何が起きたのか」の原稿を渡していたが、彼は「おもしろそうだな」と上機嫌で言った。東京で誰に会ったか想像はつくが、想像は事実ではないからここでは述べない。そして彼がどのようにして四人組の仲間に連絡したのかも知るところではない。だが、6月18日の月曜日、例の“集団リンチ事件”とぼくが呼んでいる言論封殺事件が起きたのだ。彼らは事件が起きたのは6月27日だとしているが、それは嘘だ。ぼくの物語を丹念に読んでいた江崎孝さんが毎日のように言論封殺をブログに記し、6月19日には新報にどうなっているんだ、と電話していることをブログに記している。この時にはぼくは江崎さんとは面識がなかったことを特に述べておく。

2011年6月18日時点の四人組の氏名と職名は前泊博盛(次長・編集、論説委員)、上間了(編成、整理本部長)、枝川健治(次長兼文化部長)、玻名城泰山(次長・報道本部長・現在編集局長)であった。6月25日には時期はずれの人事が発令され、上間は論説委員長、枝川は編成、整理本部長に昇格している。詳しいことは知らないが、新報内部の闘争があったことを伺わせるものだ。この四人組が6月27日にぼくとの“話し合い”があったとしているのは“十分に検討して話し合った”と言いたいのだろうが、それは作り話にすぎないことを指摘しておこう。実はこの頃、新報もタイムスも一大キャンペーンを張っていたのだ。2007年3月31日の新報、タイムスの紙面は「文部科学省が教科書検定に際して集団自決は軍による命令、強制によるとの表現を削除するよう教科書会社に求めた」とする記事で埋め尽くされた。その日から両紙は「集団自決は軍命によるもの」とする大学教授や沖縄戦の研究者と称する文化人や知識人の意見、論文を連日のように載せ、社説で各市町村議会に意見書を提出するよう、けしかけ、ついに2007年5月14日、豊見城市議会が「軍による強制は明確」との意見書を出し、翌日には那覇市議会が「集団自決が日本軍による命令、強制なしには起こりえなかった」とする意見書を出し、5月29日には座間味村議会、6月14日には渡嘉敷村議会も同様の意見書を出し、6月28日の嘉手納町議会、国頭村議会の意見書により沖縄県内41市町村議会全てが全く同じ内容の意見書を出した。沖縄県議会も6月22日、7月11日と二度にわたり意見書を出すという異例の対応だった。そのキャンペーンを先導したのが、琉球新報であり、沖縄タイムスだった。その詳しい内容は弁護士から提出することになろうが、戦時中の“鬼畜米英”を皆が信じ、玉砕していった狂気の裏返しとしかぼくには思えないのだ。

そんな中で被告琉球新報はぼくが“沖縄住民は軍民完全に一体となって戦死した”とか“援護金が欲しいがために赤松さんと梅澤さんを犠牲にした”とか真相を告げることは言語道断と言っているのだ。だが、それこそが言語道断なのだ。ぼくには確信がある。日本国憲法の「表現の自由」は厳として生きており、新聞社がそれは守ることは当たり前のことだ、と。

現実にはぼくは言論封殺に遭い集団自殺の真相を読者に伝えることができないでいる。

去る10月中旬、沖縄のメディアが「世界のウチナーンチュ大会」で浮かれて騒いでいる時、ぼくは兵庫県に向かい、故赤松嘉次さんの実弟秀一さんに迎えられ、一緒に加古川市のお寺の赤松嘉次さんが眠るお墓に花束と泡盛を捧げ黙祷した。ぼくは神も仏も遠い存在だったが、人として当たり前のことをやり遂げ、永年の肩の荷が降りた気がした。

琉球新報だけでなく沖縄の人々に伝えたい事がある。梅澤裕さんは九十三歳の高齢だが、まだ健在であられる。一日も早く、梅澤さんに心を込めて謝罪し、許しを乞うことだ。彼はきっと感涙し、「ありがとう」と言ってくるはずだろう。その日が近いことを祈る。

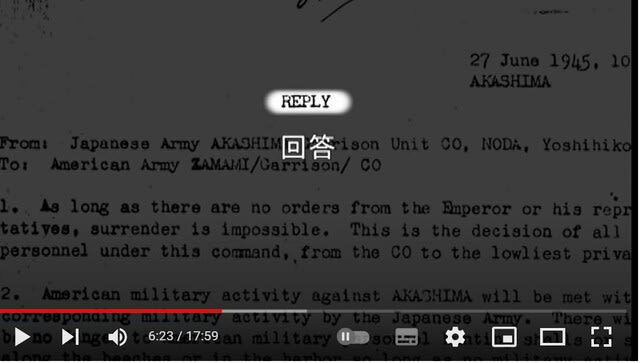

激戦化の沖縄で 日米兵士が会食

米軍文書に秘話

1945年阿嘉島の平和交渉

従来信じられた戦記を書くのは楽。

そうでないことを書くとバッシングを受ける。

クリックお願いします

クリックお願いします