暦の上では、今日19日は「雨水」の日、

雪が雨になる日、すなわち春が来たというのでしょうか。

近くなった「おひな祭り」のお雛様は、

何故か、今日出して飾ると幸せが来るとか。

「福井県立恐竜博物館」では、コンコース正面に

こんな「恐竜雛」。

着飾っていますが、恐竜は可愛いというものでは無いでしょう。

それでも、こんな座り雛を作られた学芸員さんの努力は買いましょう。

それでも、遠目では可愛いのかも。

暦の上では、今日19日は「雨水」の日、

雪が雨になる日、すなわち春が来たというのでしょうか。

近くなった「おひな祭り」のお雛様は、

何故か、今日出して飾ると幸せが来るとか。

「福井県立恐竜博物館」では、コンコース正面に

こんな「恐竜雛」。

着飾っていますが、恐竜は可愛いというものでは無いでしょう。

それでも、こんな座り雛を作られた学芸員さんの努力は買いましょう。

それでも、遠目では可愛いのかも。

「勝山左義長」を21・22日に迎えるに当り、

市内は短冊飾りや、櫓倉庫からの櫓つくりなど、

なんと無くそわそわが感じられます。

この伝承行事は、300年まえの勝山藩主小笠原公の時代から・・

とご紹介しました。

また、小笠原の殿様の話題の一つとして、

先に、我が家に有る「掛け軸」ご覧に入れましたが、

八代藩主小笠原長守(号、化堂)の直筆の

「こんな扁額」が年中座敷に掲げてあります。

「清閑福・当主」とあります。

日焼けのせいでかなり色が変わっていますが、

何れ表具やさんへ持ち込まないといけないかも。

「八代藩主小笠原長守公」は、11歳で藩主になられ22歳で明治維新になり、

勝山藩最後の藩主さまでもあります。

書画に優れた方のようで、当地には、色色なものが残っています。

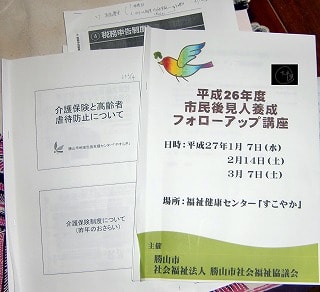

子供の後見人には、原則ご両親だと思います。

長寿社会での今日、大人(成人)には認知症など

予想以上の「財産管理・身体監護」ニーズが必要になっている。

以前は、親戚・兄弟などが後見人になるのが当たり前になっていましたが、

トラブルも多く、

第三者の「成人後見人」の必要に迫られている。

この養成講座を終了した、有資格の私は、

「自分がこのような状態のとき、どなたに何を依頼すればよいのか」

の思いで受講。

今年になって2度目のフォローアップ講座の案内、

まじめに受講を済ませています。

この矢継ぎ早の講座は、いよいよ他人の後見人のニーズに

対応すべくの講座だと・・・必要性は認識していますが、

責任の重さは、私に耐えられるのか、案じています。

原則、受けないつもりをしていますが、

如何様になるのか・・・・。

私はサラリーマンを卒業して、はや15年。

今年で15期目の自営業としての「青色申告を続けて」います。

数年前までの10年間は、かなりの所得税を納めて居たのですが、

今は源泉税など、少し返してもらっているくらいで

恥ずかしい限りですが、

納税は国民の義務、しっかり申告してきました。

毎年、スタートの日に申告しています。

「勝山左義長」が5日後に迫った昨日から、

商店街に3色の色短冊がひらめいています。

「勝山左義長」の色短冊は、

神事としての意味合いが強く。

鎮火・防火の祭りとして、幕藩時代に藩主より定められた

「火消し組のしるし」として

「青・赤・白・黄・黒組、すなわち藩主から下賜した「火消し組みの飾り纏」

がルーツといわれています。(現在は、簡略して3色)

色短冊は、七夕祭りなど、現在も健在ですが、

古代中国で成立した自然哲学の「陰陽・五行」、

祭祀や五節句など行事の「願う」「祈る」ものとしてが始まり。

また「仏教でも色短冊、天幕」が使われてる。

色は少し違うようですが、

お釈迦様からインド中国に伝来して、大乗仏教としての

変遷の中で色が少し違うとも、

こちらも「願う」「祈る」想いは同じです。

勝山左義長では、鎮火・防火の「願う」「祈る」です。

この短冊、

私の住む「元禄区は」藩主・藩士が住んだ家中屋敷町なので、

いまだ、「左義長やぐら(現在12基)」はありません、

町民が祭り、武士はこれを見学していたようです。

元禄区は市役所の廻りの中心区ですが、観光祭り化した現在、

この中心部にいろ短冊が無いのも不思議?。

寂しいような、この作業準備の労力・費用など

無いのもありがたいのかも。