片側の壁面ができたので、あと3面。

反対側の壁面は、

塗装する際の基本的作業として、パーツそのものが無着色の場合、パーツの段階で着色し組み立てると言う不文律がある。

今回は見事にそれを無視したわけだが、小屋を移設し、面一な壁とした最初の壁と異なり、こちら側は「つっかえ棒」が刺さっている。本当なら、はめ込むだけで取り外せるようにしておけばよかったのだが、何を思ってかボンド付けで固定してしまった。窓枠パーツもやはりボンド付け。しかも窓は4つ。

この小さな建物に、片側に窓4つもいらんやろ、ということで両脇の窓をふさぎ、壁ー窓ー壁ー窓ー壁のおとなしい(?)側面に変えることに。

つっかえ棒の裏側は、本来なら縦棒の柱を付けるべきところだが、固定されたつっかえ棒が邪魔するため、省略。その代わりつっかえ棒の裏側にもきっちりバルサシートをはわせるという変なこだわりも。

そして入り口は、開閉式の扉の取り付けは断念し、代わりにバルサシートに装飾。

ペイントマーカーで黄色に塗り、黒のマジックで斜線を入れ、ゼブラ模様に。

ただ黒線は、どう見ても「マジックなのね」がまるわかり。

そして妻面に移設する小屋は、いろいろ考えたうえで、側面と同じブラウン系で着色。

出入り口の部分と窓枠は、アルミサッシを表現するためにシルバーに、側面はそのままの幅で、バルサを張った工場側壁とほぼ面一になるため、この部分だけは、じかに着色。

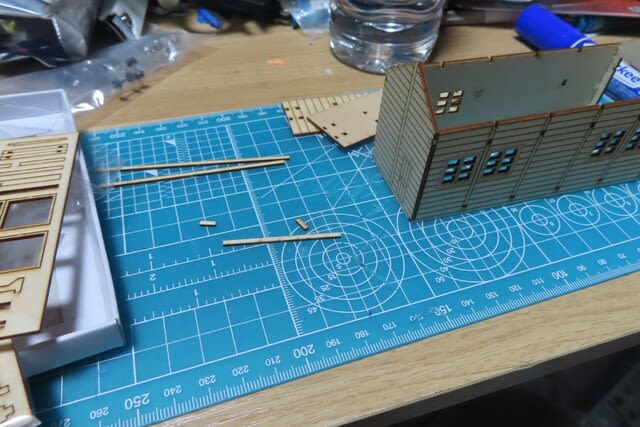

そして基礎の立ち上がりと、工場接合部の立ち上がりのために、3ミリ幅の棒材を切り出し着色。

扉部分だけ基礎立ち上がりは途切れる。

最後に作ったのが、工場妻面の、小屋接合部から上の部分。

本来なら1枚物として塗り分けてもよかったが、バルサゆえのしみ込みを考慮すると、塗り分けるよりは別パーツとしそれぞれを黄色とブラウンに塗った。

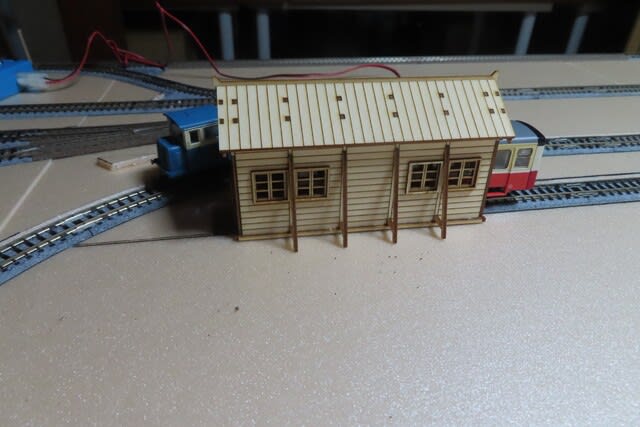

屋根については、来週大阪帰りする際に、悪の殿堂で物色してみようと思う、ので、今はそのまま。

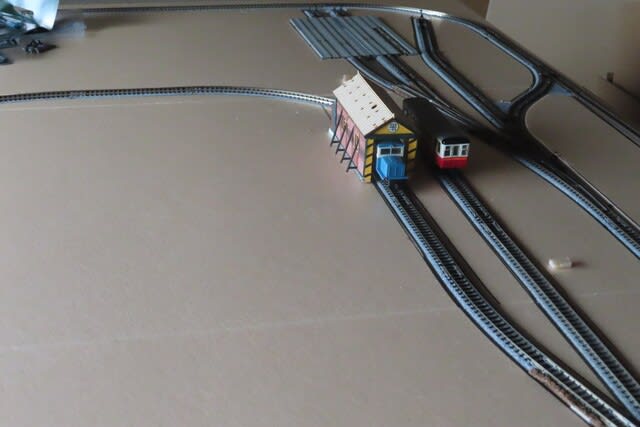

これをレイアウトに置いてみた。

機関庫入口上部の「安全第一」の看板は、複線車庫にあったステッカー類の中から選んだもの。ただこのあたりのステッカー類も、悪の殿堂で調達できるか確認しないと。

地形もボチボチ考えないと、、、。

これが一覧。

これが一覧。