平成という時代を改めて振り返ってみましょう:5

<$1=¥120で甦るも、弱い回復力のナゼ?>

前々回も書きましたように、平成の時代を4つに区分して、それぞれの時期の実体経済について見て来ましたが、今回は4つ目、日銀の政策変更により円高を脱出してから今日までということになります。

円レートが$1=¥75~80では日本経済はほとんどまともな経済活動ができない状態でした。これは実力上のハンディをもらったゴルファーがコンペで勝てないのと同じでしょう。

問題は、日銀が円高容認という基本姿勢だったことがあるようです。しかし2012年に至り、日銀も、この円レートでは日本経済に救いはないと気がついてきたようです。

当時の白川総裁が、 アメリカが2%インフレを目標にするなら、日本は1%インフレを目標に政策変更をしてもいいのではないかという視点を出しました。

円レートは少しづつ円安に動き、雌伏してきた企業もいくらか元気を取り戻したようでした。

そして安倍政権(2012年12月)になり、日銀総裁は白川さんから黒田さんに代わりました。この総裁の交代は、マスコミでは、バーナンキさんがリーマ・ンショック対応としてとった政策、 徹底した金融緩和に倣うことを助言した学者の意見を容れたものなどと言われました。

そして、黒田総裁は就任直後の2013年4月、さらに2014年10月に、いわゆる2発の黒田バズーカを発射し、世界のマネー・マーケットを驚かせて$1=¥120を実現しました。

その効果が絶大だったことは、すでに皆様ご承知のとおりです。日経平均は急上昇、企業はたちまち積極性を取り戻し、それを端的に示したのは厚労省の業務統計「有効求人倍率」でした。

円レートが80円から120円に円安になるということは基軸通貨ドルで見れば、日本の物価と、賃金を含むあらゆるコストが全て3分の2に下がるということです。

いかえれば、日本企業が賃金を33%下げて、物価の33%の引き下げを実現したということと同じです。日本産業の 競争力は大幅改善です。

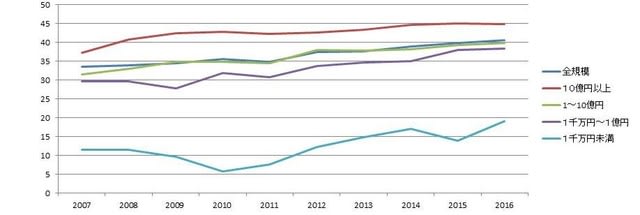

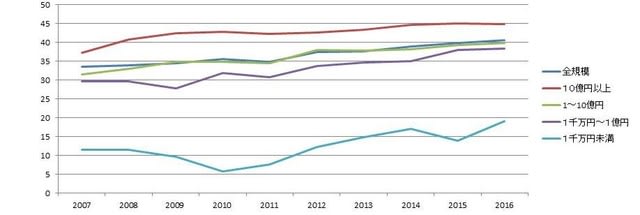

その後の日本企業の収益力の向上、自己資本比率の上昇は法人企業統計が示す通りで、日本企業は急速に元気を取り戻しました。参考までに下記の2つの図表をご覧ください。

法人企業(除金融保険)売上高経常利益率率の推移(単位%)

財務省:法人企業統計年報

法人企業(除金融保険)自己資本比率の推移(単位%、資本金規模別)

財務省:法人企業統計年報

安倍政権は「アベノミクス」の名のもとに、3本の矢(大胆な金融緩和、機動的な財政政策、積極的規制緩和で)日本経済復活を掲げました。ご存知のように、その後の状態は、悪くはないのですが、政府の思うように良くならないといった状態のようです。

このあたりの状態、その理由を少し良く見てみたいということになりますが、いささか長くなりそうなので、これは次回にしたいと思います。

このシリーズは次回アベノミクス下の日本経済の問題点を総括し、そして最後に、この経済的には(さらには災害に関しても)最悪の時代と言われる平成時代にも、やはり日本人は、そのエネルギーレベルの高さの故でしょうか。また違った面で大きな発展を成し遂げてきてきているという点を取り上げ終結にしたいと思っています。

<$1=¥120で甦るも、弱い回復力のナゼ?>

前々回も書きましたように、平成の時代を4つに区分して、それぞれの時期の実体経済について見て来ましたが、今回は4つ目、日銀の政策変更により円高を脱出してから今日までということになります。

円レートが$1=¥75~80では日本経済はほとんどまともな経済活動ができない状態でした。これは実力上のハンディをもらったゴルファーがコンペで勝てないのと同じでしょう。

問題は、日銀が円高容認という基本姿勢だったことがあるようです。しかし2012年に至り、日銀も、この円レートでは日本経済に救いはないと気がついてきたようです。

当時の白川総裁が、 アメリカが2%インフレを目標にするなら、日本は1%インフレを目標に政策変更をしてもいいのではないかという視点を出しました。

円レートは少しづつ円安に動き、雌伏してきた企業もいくらか元気を取り戻したようでした。

そして安倍政権(2012年12月)になり、日銀総裁は白川さんから黒田さんに代わりました。この総裁の交代は、マスコミでは、バーナンキさんがリーマ・ンショック対応としてとった政策、 徹底した金融緩和に倣うことを助言した学者の意見を容れたものなどと言われました。

そして、黒田総裁は就任直後の2013年4月、さらに2014年10月に、いわゆる2発の黒田バズーカを発射し、世界のマネー・マーケットを驚かせて$1=¥120を実現しました。

その効果が絶大だったことは、すでに皆様ご承知のとおりです。日経平均は急上昇、企業はたちまち積極性を取り戻し、それを端的に示したのは厚労省の業務統計「有効求人倍率」でした。

円レートが80円から120円に円安になるということは基軸通貨ドルで見れば、日本の物価と、賃金を含むあらゆるコストが全て3分の2に下がるということです。

いかえれば、日本企業が賃金を33%下げて、物価の33%の引き下げを実現したということと同じです。日本産業の 競争力は大幅改善です。

その後の日本企業の収益力の向上、自己資本比率の上昇は法人企業統計が示す通りで、日本企業は急速に元気を取り戻しました。参考までに下記の2つの図表をご覧ください。

法人企業(除金融保険)売上高経常利益率率の推移(単位%)

財務省:法人企業統計年報

法人企業(除金融保険)自己資本比率の推移(単位%、資本金規模別)

財務省:法人企業統計年報

安倍政権は「アベノミクス」の名のもとに、3本の矢(大胆な金融緩和、機動的な財政政策、積極的規制緩和で)日本経済復活を掲げました。ご存知のように、その後の状態は、悪くはないのですが、政府の思うように良くならないといった状態のようです。

このあたりの状態、その理由を少し良く見てみたいということになりますが、いささか長くなりそうなので、これは次回にしたいと思います。

このシリーズは次回アベノミクス下の日本経済の問題点を総括し、そして最後に、この経済的には(さらには災害に関しても)最悪の時代と言われる平成時代にも、やはり日本人は、そのエネルギーレベルの高さの故でしょうか。また違った面で大きな発展を成し遂げてきてきているという点を取り上げ終結にしたいと思っています。