20日(日)。私は毎週土曜日の午前、ワイシャツにアイロンかけをしています 1週間分6枚と娘のブラウス2枚程度、合計8枚くらいです。先日、職場の連中と飲んでいる時「ワイシャツをクリーニングに出しているか」という話になり、私を除く全員(4人)が出しているということが分かりました

1週間分6枚と娘のブラウス2枚程度、合計8枚くらいです。先日、職場の連中と飲んでいる時「ワイシャツをクリーニングに出しているか」という話になり、私を除く全員(4人)が出しているということが分かりました 私は数年前まで衣替えの時に限ってクリーニングに出していたことがありましたが、現在ではそういうことはありません

私は数年前まで衣替えの時に限ってクリーニングに出していたことがありましたが、現在ではそういうことはありません

「アイロンをかけるって時間がかかるだろう。8枚だったら1時間以上かかるよね 」などと言われましたが、そんなことはありません。ノーアイロンでない普通の長袖Yシャツでも25分もあれば終わります。1枚3分程度です。そう言うと皆びっくりしていました

」などと言われましたが、そんなことはありません。ノーアイロンでない普通の長袖Yシャツでも25分もあれば終わります。1枚3分程度です。そう言うと皆びっくりしていました

私が自分でアイロンかけするのは、経済的な理由もありますが、良い運動になるからです 作業が終わると背中に汗をかいています

作業が終わると背中に汗をかいています 好きな音楽を聴きながらであれば、アイロンかけも楽しいものです

好きな音楽を聴きながらであれば、アイロンかけも楽しいものです 昨日はHJリムの「ラヴェル&スクリャービン」のCDを聴きながら作業をしました

昨日はHJリムの「ラヴェル&スクリャービン」のCDを聴きながら作業をしました

閑話休題

閑話休題

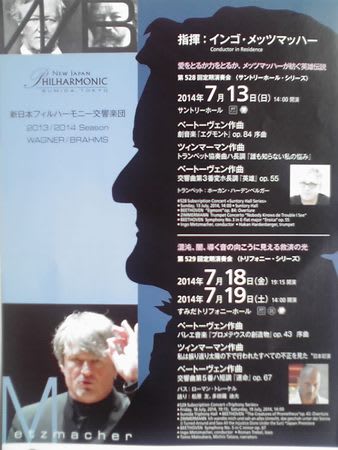

昨日、すみだトリフォ二―ホールで新日本フィル定期演奏会を聴きました プログラムは①ベートーヴェン「バレエ音楽”プロメテウスの創造物”序曲」、②ツィンマーマン「私は改めて、太陽の下に行われる虐げのすべてを見た」、③ベートーヴェン「交響曲第5番ハ短調”運命”」で、指揮はインゴ・メッツマッハ―、②のバス独唱はロ―マン・トレ―ケル、語りは松原友、多田羅廸男です

プログラムは①ベートーヴェン「バレエ音楽”プロメテウスの創造物”序曲」、②ツィンマーマン「私は改めて、太陽の下に行われる虐げのすべてを見た」、③ベートーヴェン「交響曲第5番ハ短調”運命”」で、指揮はインゴ・メッツマッハ―、②のバス独唱はロ―マン・トレ―ケル、語りは松原友、多田羅廸男です

オケは左から第1ヴァイオりン、チェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンという対向配置をとります したがってチェロがど真ん中に位置しますが、首席の位置を見ると、川上徹氏の隣にいつもと違う人が座っています。元N響首席の木越洋氏です。その前は新日本フィルの首席を務めていたので、その縁で今回の出演となったのでしょう。コンマスはチェ・ムンスです

したがってチェロがど真ん中に位置しますが、首席の位置を見ると、川上徹氏の隣にいつもと違う人が座っています。元N響首席の木越洋氏です。その前は新日本フィルの首席を務めていたので、その縁で今回の出演となったのでしょう。コンマスはチェ・ムンスです

第1曲目のベートーヴェンのバレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲は、当時の天才舞踏家サルヴァトーレ・ヴィガノのウィーン滞在中の依頼で1800年から01年にかけて作曲されました ベートーヴェンにバレエ音楽というのは何か違和感がありますね

ベートーヴェンにバレエ音楽というのは何か違和感がありますね

アダージョの序曲で始まりますが、メッツマッハ―は最初の一音で会場の雰囲気をベートーヴェンの世界に一変させます 見事な求心力と言うべきでしょう

見事な求心力と言うべきでしょう

2曲目はツィンマーマンの「私は改めて、太陽の下に行われる虐げのすべてを見た」の日本初演です ツィンマーマンと言えばオペラ「軍人たち」を思い起こします。私は新国立劇場で2回観ました。この「私は改めて、・・・」は1972年のミュンヘン・オリンピック大会のためにキール市から委嘱された作品です

ツィンマーマンと言えばオペラ「軍人たち」を思い起こします。私は新国立劇場で2回観ました。この「私は改めて、・・・」は1972年のミュンヘン・オリンピック大会のためにキール市から委嘱された作品です テクストは旧約聖書の「伝道者の書」と、ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」の「荒野の誘惑」「大審問官」の章から採られています

テクストは旧約聖書の「伝道者の書」と、ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」の「荒野の誘惑」「大審問官」の章から採られています

ステージ上は弦楽器、管楽器はもちろん、様々な打楽器が並べられています 指揮者の隣にはバリトンのトレーケルが、2階正面のパイプオルガンの左右にはテノールの松原友とバス・バリトンの多田羅廸男がスタンバイし、2階左右席にはトロンボーンが控えます

指揮者の隣にはバリトンのトレーケルが、2階正面のパイプオルガンの左右にはテノールの松原友とバス・バリトンの多田羅廸男がスタンバイし、2階左右席にはトロンボーンが控えます

主に管楽器と打楽器をバックに、トレーケルが「私は改めて、太陽の下に行われる虐げのすべてを見た」と歌い(というより唸り)はじめ、2階正面の松原と多田羅が呼応して歌い(唸り)始めます 後半に入ると二人は叫びながら飛び跳ねたりしますが、終局になると二人はその場に座り込んで何やらブツブツと独り言をつぶやき始めます

後半に入ると二人は叫びながら飛び跳ねたりしますが、終局になると二人はその場に座り込んで何やらブツブツと独り言をつぶやき始めます 指揮者もその場に座り込んでじっと頭を垂れます。そして、最後はバッハのカンタータ「おお永遠、いかずちの言葉よ」BWV60のコラールが流れ、フォルティッシモで曲を閉じます

指揮者もその場に座り込んでじっと頭を垂れます。そして、最後はバッハのカンタータ「おお永遠、いかずちの言葉よ」BWV60のコラールが流れ、フォルティッシモで曲を閉じます

聴いていて、何と絶望的で暗い曲か、と思いました ツィンマーマンが委嘱されるきっかけとなった1972年のミュンヘン・オリンピックで一体何が起こったのかを思い返してしまいます

ツィンマーマンが委嘱されるきっかけとなった1972年のミュンヘン・オリンピックで一体何が起こったのかを思い返してしまいます

旧西ドイツのミュンヘンでオリンピックを開催中の1972年9月5日、選手村に「黒い九月」のメンバー8名が敷地のフェンスを乗り越えて侵入し、イスラエル選手団宿舎に突入、2名を殺害、9名を人質に取りました。結果的には彼らは全員生きて帰ることはありませんでした

ツィンマーマンは、この事件を予見してこの曲を作曲したのではありません。なぜなら彼は1970年に精神を病んでピストル自殺を図ったからです この曲の完成は自殺の直前だったといいます。そうは言うものの、私は何故か、彼がこの不幸な事件を予測していたのではないかと思えてなりません

この曲の完成は自殺の直前だったといいます。そうは言うものの、私は何故か、彼がこの不幸な事件を予測していたのではないかと思えてなりません

日本初演に対するトりフォニーホールの聴衆の反応は温かいものがありました 会場一杯の拍手にブラボーが飛び交い、指揮者のメッツマッハーはもちろんのこと、トレーケル、松原、多田羅の各氏は何度もステージに呼び戻されていました

会場一杯の拍手にブラボーが飛び交い、指揮者のメッツマッハーはもちろんのこと、トレーケル、松原、多田羅の各氏は何度もステージに呼び戻されていました

休憩後はベートーヴェン「交響曲第5番ハ短調”運命”」です ここで、ハタと考えました。メッツマッハ―は何故このプログラムを組んだのだろうか、と。統一性ということでは3曲とも「ドイツ」の作曲者による作品であることですが、それでは何故、同じベートーヴェンでも第3”英雄”でも第6”田園”でもない第5”運命”なのか?・・・・やはり、2曲目のツィンマーマンの曲との連関性で考えるしかないでしょう

ここで、ハタと考えました。メッツマッハ―は何故このプログラムを組んだのだろうか、と。統一性ということでは3曲とも「ドイツ」の作曲者による作品であることですが、それでは何故、同じベートーヴェンでも第3”英雄”でも第6”田園”でもない第5”運命”なのか?・・・・やはり、2曲目のツィンマーマンの曲との連関性で考えるしかないでしょう

メッツマッハ―の指揮は、オケに戦いを挑むような挑戦的とも言える指揮ぶりです 時に指揮台上で飛び跳ねたりして、身体全体を使ってエネルギッシュな指揮をします

時に指揮台上で飛び跳ねたりして、身体全体を使ってエネルギッシュな指揮をします 終始”快速テンポ”を維持し、現代のベートーヴェンを再現します。オケの面々は、指揮者の兆発に嬉々として応えている様子が見られ、音楽をする喜びに満ち溢れていました

終始”快速テンポ”を維持し、現代のベートーヴェンを再現します。オケの面々は、指揮者の兆発に嬉々として応えている様子が見られ、音楽をする喜びに満ち溢れていました メッツマッハ―という指揮者は、演奏者をそのように仕向ける能力に長けているのではないか、さらに、聴衆の心を引き込む強い力を持っているのではないかと思います

メッツマッハ―という指揮者は、演奏者をそのように仕向ける能力に長けているのではないか、さらに、聴衆の心を引き込む強い力を持っているのではないかと思います