8日(木)。わが家に来てから今日で1226日目を迎え、東京都渋谷区が休館中の公共ホール「渋谷公会堂」を建て替え 2019年5月に完成する予定である という記事を読んでコメントを述べるモコタロです

ご主人が大学時代に「だんいくまポップスコンサート」によく通っていた と言ってたな

昨夕は珍しく家族が揃ったので「牡蠣鍋」にしました 材料は 牡蠣、海老、タラ、白菜、長ネギで、スープは味噌味です。寒い夜には鍋料理に限りますね。とても美味しかったです

材料は 牡蠣、海老、タラ、白菜、長ネギで、スープは味噌味です。寒い夜には鍋料理に限りますね。とても美味しかったです

味噌味なので、〆はラーメンにしました。これも美味しかったです

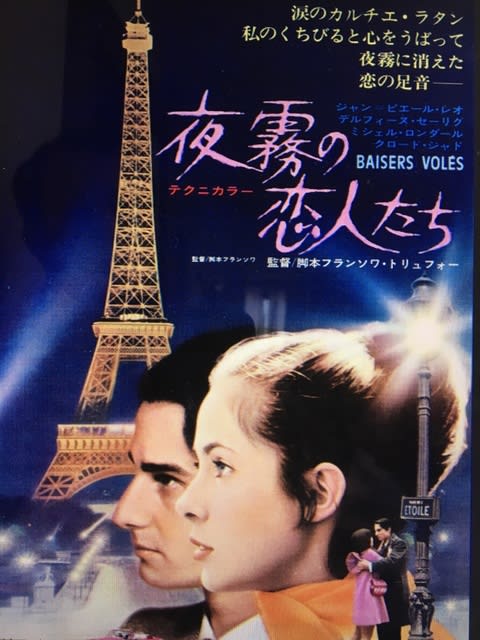

早稲田松竹でフランソワ・トリュフォー監督「アントワーヌとコレット」と「夜霧の恋人たち」の2本立てを観ました

「アントワーヌとコレット」は、ジャン・ピエール・レオ―主演による「アントワーヌ・ドワネルの冒険」シリーズの第2作に当たる1962年 フランス映画(モノクロ・29分)です

17歳になったアントワーヌはパリでレコード会社フィリップス社に勤めている。ある日、コンサート会場でコレットという少女に一目ぼれしてしまう 何とか知り合うきっかけをつくろうとコンサート通いを続ける。友人のルネに励まされて、やっとコレットに声をかけて友だちになる

何とか知り合うきっかけをつくろうとコンサート通いを続ける。友人のルネに励まされて、やっとコレットに声をかけて友だちになる 彼女の電話番号を聞いて次のコンサートの約束を取り付けたが、すっぽかされてしまう

彼女の電話番号を聞いて次のコンサートの約束を取り付けたが、すっぽかされてしまう 翌日、彼女の家を訪ねると本人は留守だったが ちょうど居合わせた両親に招かれ話をするうち、両親には気に入られる

翌日、彼女の家を訪ねると本人は留守だったが ちょうど居合わせた両親に招かれ話をするうち、両親には気に入られる 彼女に毎日でも会いたいアントワーヌは コレットの住むアパートの真向かいのアパートに引っ越してくる

彼女に毎日でも会いたいアントワーヌは コレットの住むアパートの真向かいのアパートに引っ越してくる そして頻繁に彼女の家を訪ねて話をするようになるが、彼女は別の男と付き合っていることが分かる

そして頻繁に彼女の家を訪ねて話をするようになるが、彼女は別の男と付き合っていることが分かる

この映画の冒頭は、アントニーが目覚まし時計で起きてすぐにポータブル・プレイヤーにLPレコードをかけるところから始まります プレイヤーから鳴り響いてきたのはバッハの「管弦楽組曲第3番」の第1曲「序曲」です

プレイヤーから鳴り響いてきたのはバッハの「管弦楽組曲第3番」の第1曲「序曲」です 「さあ、一日の始まりだ、頑張って行こう

「さあ、一日の始まりだ、頑張って行こう 」というのに相応しい元気の出る曲です

」というのに相応しい元気の出る曲です 別の場面では同組曲の第2曲「エア」(G線上のアリア)が流れていました

別の場面では同組曲の第2曲「エア」(G線上のアリア)が流れていました アントニーはフィリップス社に勤めているという設定ですが、誰の演奏でしょうか。気になりました

アントニーはフィリップス社に勤めているという設定ですが、誰の演奏でしょうか。気になりました 映画では、アントニーがレコード原盤に刻まれた音楽情報をビニール円盤にプレスして周りを枠取りする作業を映し出していましたが、1962年当時は手作業で1枚1枚プレスしてLPレコードを製作していたんだな、と興味深いものがありました

映画では、アントニーがレコード原盤に刻まれた音楽情報をビニール円盤にプレスして周りを枠取りする作業を映し出していましたが、1962年当時は手作業で1枚1枚プレスしてLPレコードを製作していたんだな、と興味深いものがありました

また、アントニーとコレットがコンサートを聴いているシーンでは、ベルリオーズ「幻想交響曲」の第2楽章「舞踏会」と第4楽章「断頭台への行進」が演奏されていました よく知られているように、ベルリオーズは1828年にパリで開かれたシェークスピア劇に出演していたイギリスの女優ハリエット・スミスソンに熱を上げましたが、ベルリオーズの一方的な片思いに終わったことがキッカケとなり「幻想交響曲」を作曲したのでした

よく知られているように、ベルリオーズは1828年にパリで開かれたシェークスピア劇に出演していたイギリスの女優ハリエット・スミスソンに熱を上げましたが、ベルリオーズの一方的な片思いに終わったことがキッカケとなり「幻想交響曲」を作曲したのでした この映画の結末を観る限り、これ以上相応しい選曲はないかも知れません

この映画の結末を観る限り、これ以上相応しい選曲はないかも知れません 「おやおや

「おやおや 」と思ったのは、「断頭台への行進」が終わると会場一杯の拍手となり、コンサートが終了してしまったことです。まだ第5楽章「サバの夜の夢」があるのに

」と思ったのは、「断頭台への行進」が終わると会場一杯の拍手となり、コンサートが終了してしまったことです。まだ第5楽章「サバの夜の夢」があるのに まあ、映画だから許されるでしょう

まあ、映画だから許されるでしょう

「夜霧の恋人たち」はフランソワ・トリュフォー監督による「アントワーヌ・ドワネルの冒険」シリーズの第3作に当たる1968年フランス映画(90分)です

志願して入隊したのに「役立たず」のレッテルを貼られて軍を除隊したアントワーヌは、昔の恋人クリスティーヌの父親の紹介で、モンマルトルにある小さなホテルの夜警の仕事に就いた クリスティーヌと再会したアントワーヌは久しぶりに見た彼女の美しさに惹かれ動揺する

クリスティーヌと再会したアントワーヌは久しぶりに見た彼女の美しさに惹かれ動揺する しかし、彼は客の浮気騒動に巻き込まれてホテルを首になってしまう

しかし、彼は客の浮気騒動に巻き込まれてホテルを首になってしまう その時の騒動がらみで探偵アンリと知り合い、探偵事務所に勤務することになる。靴店の社長タバーヌ氏から調査の依頼を受け、店員に成りすまして調査を進めるが、タバーヌ氏の夫人フェビエンヌに一目ぼれしてしまう

その時の騒動がらみで探偵アンリと知り合い、探偵事務所に勤務することになる。靴店の社長タバーヌ氏から調査の依頼を受け、店員に成りすまして調査を進めるが、タバーヌ氏の夫人フェビエンヌに一目ぼれしてしまう そこで探偵事務所を巻き込んだ騒動になり 彼は退職する。彼は次に修理屋になるが、アントワーヌが煮え切らないため、クリスティーヌはテレビをわざと壊して彼に修理を依頼する。そんなある日、二人で公園のベンチで休んでいると、クリスティーヌは、彼女のあとを着け狙っていた謎の男から愛の告白を受ける

そこで探偵事務所を巻き込んだ騒動になり 彼は退職する。彼は次に修理屋になるが、アントワーヌが煮え切らないため、クリスティーヌはテレビをわざと壊して彼に修理を依頼する。そんなある日、二人で公園のベンチで休んでいると、クリスティーヌは、彼女のあとを着け狙っていた謎の男から愛の告白を受ける

映画を観ていてよく分からなかったのは、夜霧はまったく映らないのに、なぜ日本語タイトルが「夜霧の恋人たち」なのか、ということと、アントワーヌがタバーヌ夫人に「ウィ マダム」と答えるべきところを「ウィ ムッシュ」と言い間違えるや否や、アントワーヌがその場から凄い勢いで走り去っていったところです 日本語にすれば「はい 奥さま」と言うべきところを「はい 旦那さま」と言い間違えたのですから、ご婦人に対しては無礼な言い方というのは判りますが、あまりにも大げさな映画の撮り方だったので意外に思いました

日本語にすれば「はい 奥さま」と言うべきところを「はい 旦那さま」と言い間違えたのですから、ご婦人に対しては無礼な言い方というのは判りますが、あまりにも大げさな映画の撮り方だったので意外に思いました 後でネットで調べてみたら、この会話はトリュフォー監督の経験に基づくエピソードだということが分かりました

後でネットで調べてみたら、この会話はトリュフォー監督の経験に基づくエピソードだということが分かりました

トリュフォー監督の映画は「大人は判ってくれない」にしても、この映画にしても 実体験に基づくストーリーが少なくないですね。だからこそ説得力を持つのだと思います