24日(土)。わが家に来てから今日で1242日目を迎え、万歩計を見て感想を述べるモコタロです

普段8千歩くらいしか歩いていないご主人が昨日1万歩を超えた 奇跡が起こる前兆?

昨日、夕食に「鶏ささみの野菜たっぷり照り焼き」と「生野菜とタコのサラダ」を作りました 「鶏ささみ~」は初挑戦です

「鶏ささみ~」は初挑戦です ところで レシピに「ささみは筋を取り除き~」と書いてあるのですが、これが苦労します。包丁を入れて切り離そうとするのですが、肉がいっぱいくっついてきてしまいます

ところで レシピに「ささみは筋を取り除き~」と書いてあるのですが、これが苦労します。包丁を入れて切り離そうとするのですが、肉がいっぱいくっついてきてしまいます スムーズに筋だけ除去できる方法はないものでしょうか? って聞くのは筋違いでしょうか

スムーズに筋だけ除去できる方法はないものでしょうか? って聞くのは筋違いでしょうか

昨日の日経朝刊・東京首都圏経済欄に「上野の旧・東京音楽学校奏楽堂 11月リニューアル開館」という見出しの小さな囲み記事が載っていました 超訳すると

超訳すると

「東京都台東区は11月、現在改修中の旧 東京音楽学校奏楽堂を開館する。1890年に東京音楽学校(現 東京藝術大学音楽学部)の校舎として建てられた国指定の重要文化財だ 同区が東京藝大から譲り受けて1987年に上野公園内に移築し、コンサートホールとして貸し出しもしてきた

同区が東京藝大から譲り受けて1987年に上野公園内に移築し、コンサートホールとして貸し出しもしてきた このホールは滝廉太郎がピアノを弾き、山田耕筰が歌曲を歌った舞台だ。2015年5月から進めてきた改修工事を18年6月に終える。区は8億4000万円を投じて耐震補強をしたほか、経年劣化した外壁や窓ガラスなどを補修。コンサート用としては日本最古のパイプオルガンも修復。2階の音楽ホールは客席を28席減らし310席とし、1席あたりの幅を広める

このホールは滝廉太郎がピアノを弾き、山田耕筰が歌曲を歌った舞台だ。2015年5月から進めてきた改修工事を18年6月に終える。区は8億4000万円を投じて耐震補強をしたほか、経年劣化した外壁や窓ガラスなどを補修。コンサート用としては日本最古のパイプオルガンも修復。2階の音楽ホールは客席を28席減らし310席とし、1席あたりの幅を広める 」

」

旧 奏楽堂では何回か室内楽コンサートを聴いてきましたが、舞台も客席も天井も床も すべて木製で、一番大きな特徴は 座席の列が数値番号の「1列、2列」でも アルファベットの「A列、B列」でもない「あ列、い列」という「あいうえお順」になっていることです 改修後もこの表記を踏襲するのかどうか興味深いものがあります

改修後もこの表記を踏襲するのかどうか興味深いものがあります オープンを記念してコンサートも開かれるようなので 情報を集めて是非聴きに行こうと思います

オープンを記念してコンサートも開かれるようなので 情報を集めて是非聴きに行こうと思います

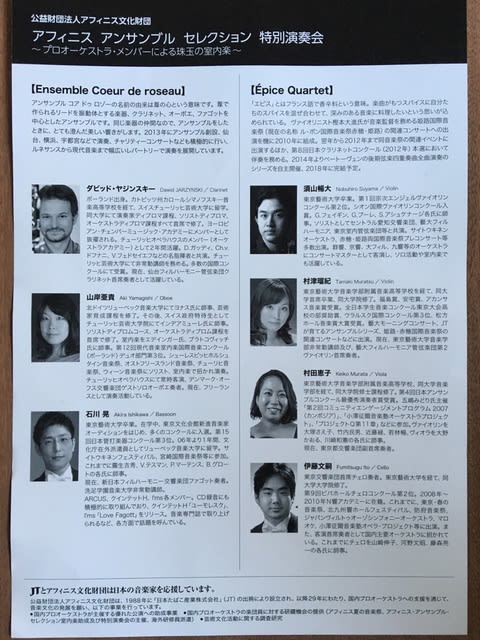

昨夕、虎ノ門のJTアートホール アフィニスで「アフィニス アンサンブル セレクション 特別演奏会」を聴きました 出演・プログラムは、前半=アンサンブル・コア・ドゥ・ロゾーが①ハイドン「ロンドン・トリオ第3番」、②ルトスワフスキ「トリオ」、③モーツアルト「5つのディヴェルティメント変ロ長調Kv.439b第5番」を、後半=エピス・クアルテットがベートーヴェン「弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調」をそれぞれ演奏します

出演・プログラムは、前半=アンサンブル・コア・ドゥ・ロゾーが①ハイドン「ロンドン・トリオ第3番」、②ルトスワフスキ「トリオ」、③モーツアルト「5つのディヴェルティメント変ロ長調Kv.439b第5番」を、後半=エピス・クアルテットがベートーヴェン「弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調」をそれぞれ演奏します

全自由席のため4列13番、右ブロック左通路側を押さえました。”ご招待席”を含めて8~9割入っているでしょうか

プログラム前半は、「アンサンブル・コア・ドゥ・ロゾー」による演奏です。2013年結成のこのグループ名の意味は「葦の心」だそうです。つまり葦は木管楽器のリード(葦)です。メンバーは、クラリネット=ダビッド・ヤジンスキー(仙台フィル首席)、オーボエ=山岸亜貴(デンマーク・オーフス交響楽団ゲストソロ)、ファゴット=石川晃(新日本フィル)の3人です

1曲目はハイドン(1732-1809)の「ロンドン・トリオ第3番」です 「ロンドン・トリオ」は、1794年にフルート2本とチェロのために書かれた4曲から成る曲集で、ハイドンがロンドン滞在中に作曲されました

「ロンドン・トリオ」は、1794年にフルート2本とチェロのために書かれた4曲から成る曲集で、ハイドンがロンドン滞在中に作曲されました 第1楽章「スピリトーソ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「アレグロ」の3楽章から成ります

第1楽章「スピリトーソ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「アレグロ」の3楽章から成ります (蛇足ですが、プログラムノートにある「1794年から75年にかけてのイギリス滞在では~」という記述は「1794年から95年にかけて」のミスプリントです)。

(蛇足ですが、プログラムノートにある「1794年から75年にかけてのイギリス滞在では~」という記述は「1794年から95年にかけて」のミスプリントです)。

3人の演奏で聴く限り、長い間”ご奉公”したハンガリーのエステルハージ家を”円満退職”したハイドンらしい明るく伸び伸びとした曲想でした

2曲目はポーランドの作曲家ルトスワフスキ(1913-94)の「トリオ」です この曲は第二次世界大戦の終戦の年、1945年に作曲されました

この曲は第二次世界大戦の終戦の年、1945年に作曲されました 第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「ポコ・アダージョ」、第3楽章「アレグロ・ジョコーソ(ロンド)」の3楽章から成ります。第1楽章は 3つの楽器の言い争いのような曲想です

第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「ポコ・アダージョ」、第3楽章「アレグロ・ジョコーソ(ロンド)」の3楽章から成ります。第1楽章は 3つの楽器の言い争いのような曲想です 第2楽章は一転、深刻な曲想でポーランド生まれのダビッド・ヤジンスキー氏のクラリネットが沈痛な独白を奏でます

第2楽章は一転、深刻な曲想でポーランド生まれのダビッド・ヤジンスキー氏のクラリネットが沈痛な独白を奏でます 第3楽章は再び3つの楽器のおしゃべりです

第3楽章は再び3つの楽器のおしゃべりです かなり技巧的な曲ですが、3人とも表情豊かに演奏しました

かなり技巧的な曲ですが、3人とも表情豊かに演奏しました

3曲目はモーツアルト(1756-1791)の「5つのディヴェルティメントKv439b 第5番」です この曲は元々3本のバセットホルン(クラリネット属)のために書かれた作品です。第1曲「アダージョ」、第2楽章「メヌエット」、第3楽章「アダージョ」、第4楽章「ロマンツェ(アンダンテ)」、第5楽章「ポロネーズ」の5楽章から成りますが、それぞれが短い音楽です

この曲は元々3本のバセットホルン(クラリネット属)のために書かれた作品です。第1曲「アダージョ」、第2楽章「メヌエット」、第3楽章「アダージョ」、第4楽章「ロマンツェ(アンダンテ)」、第5楽章「ポロネーズ」の5楽章から成りますが、それぞれが短い音楽です

3人の演奏で聴く「ディヴェルティメント(喜遊曲)」は その名の通り軽快で喜びに満ちた曲です モーツアルトは数多くの「ディヴェルティメント」や「セレナード」を作曲しましたが、極めて即興的に書いたことが窺えます

モーツアルトは数多くの「ディヴェルティメント」や「セレナード」を作曲しましたが、極めて即興的に書いたことが窺えます

プログラム後半は、エピス・クアルテットによるベートーヴェン(1770-1826)の「弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調作品131」です

「エピス」とはフランス語で香辛料という意味だそうです。2010年に結成されたクァルテットのメンバーは、ヴァイオリンの須山暢大(各地のオケの客員コンマス)、村津瑠紀(藝大フィルハーモニア首席)、ヴィオラの村田恵子(都響副首席)、チェロの伊藤文嗣(東響首席)の4人です

この曲はベートーヴェン最晩年の1826年に完成され、甥のカールを士官に任命したヨーゼフ・フォン・シュトゥッターハイム男爵に献呈されましたが、初演は作曲家の死後の1828年10月まで待たなければなりませんでした この曲は第1楽章「アダージョ・ノン・トロッポ・エ・モルト・エ・プレッシーヴォ」、第2楽章「アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ」、第3楽章「アレグロ・モデラート」、第4楽章「アンダンテ・マ・ノン・トロッポ・エ・モルト・カンタービレ」、第5楽章「プレスト」、第6楽章「アダージョ・クアジ・ウン・ポコ・アンダンテ」、第7楽章「アレグロ」の7つの楽章から成りますが、間断なく演奏されます

この曲は第1楽章「アダージョ・ノン・トロッポ・エ・モルト・エ・プレッシーヴォ」、第2楽章「アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ」、第3楽章「アレグロ・モデラート」、第4楽章「アンダンテ・マ・ノン・トロッポ・エ・モルト・カンタービレ」、第5楽章「プレスト」、第6楽章「アダージョ・クアジ・ウン・ポコ・アンダンテ」、第7楽章「アレグロ」の7つの楽章から成りますが、間断なく演奏されます

4人の奏者が登場し第1楽章の演奏に入ります 冒頭、第1ヴァイオリンから第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロへとフーガでつながれていく厳しい雰囲気のメロディーを聴いていると、ほとんど耳が聴こえない最晩年のベートーヴェンが、懸命に音を紡いでいく姿が目に浮かぶようでした

冒頭、第1ヴァイオリンから第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロへとフーガでつながれていく厳しい雰囲気のメロディーを聴いていると、ほとんど耳が聴こえない最晩年のベートーヴェンが、懸命に音を紡いでいく姿が目に浮かぶようでした 4人の演奏で特に印象に残ったのは第4楽章の穏やかなテーマと7つの変奏曲です

4人の演奏で特に印象に残ったのは第4楽章の穏やかなテーマと7つの変奏曲です 変奏曲の楽しさを教えてくれました

変奏曲の楽しさを教えてくれました そして最後の第7楽章は力強い演奏による大団円が印象的でした

そして最後の第7楽章は力強い演奏による大団円が印象的でした

アンコールは、2つのグループの7人が再登場し、ヨハン・シュトラウス2世の「皇帝円舞曲」をこの日 進行役を務めた作曲家の野平多美さん編曲によるバージョンで演奏し、拍手喝さいを浴びました

アフィニス文化財団には、今後もこうしたプロオーケストラ・メンバーの支援活動を続けて欲しいと思います