22日(水)。わが家に来てから今日で1940日目を迎え、菅義偉官房長官は21日の記者会見で、首相主催の「桜を見る会」について、2011~13年度(11、12年度は未開催)の会場設営などの資料が見つかったと発表した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

そんな古い資料を残しておいて 直近の資料は廃棄したなんて 辻褄が合わないべさ

昨日、夕食に「牛肉のしぐれ煮」と「ホウレン草の胡麻和え」を作りました 両方とも美味しかったです

両方とも美味しかったです

昨夕、サントリーホールで大阪フィルハーモニー交響楽団 第52回東京定期演奏会を聴きました プログラムは①エルガー「チェロ協奏曲 ホ短調 作品85」、②ブルックナー「交響曲 第3番 ニ短調 ”ワーグナー” 」(第3稿)です

プログラムは①エルガー「チェロ協奏曲 ホ短調 作品85」、②ブルックナー「交響曲 第3番 ニ短調 ”ワーグナー” 」(第3稿)です 演奏は①のチェロ独奏=イギリス出身のスティーヴン・イッサーリス、指揮=尾高忠明です

演奏は①のチェロ独奏=イギリス出身のスティーヴン・イッサーリス、指揮=尾高忠明です

自席は2階RD3列7番、一応通路側です。会場は8割以上は埋まっている感じです

オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという編成。コンマスは ソロ・コンマスのチェ・ムンスです 言うまでもなく彼は新日本フィルのソロ・コンマスでもあります

言うまでもなく彼は新日本フィルのソロ・コンマスでもあります その隣はエピス・クァルテットのヴァイオリン奏者・須山暢大です

その隣はエピス・クァルテットのヴァイオリン奏者・須山暢大です よく見るとチェロの首席にエルデーディ弦楽四重奏団のチェロ奏者・花崎薫がスタンバイしています。彼も大フィルの楽員だったのですね

よく見るとチェロの首席にエルデーディ弦楽四重奏団のチェロ奏者・花崎薫がスタンバイしています。彼も大フィルの楽員だったのですね

1曲目はエルガー「チェロ協奏曲 ホ短調 作品85」です この曲はエドワード・エルガー(1857‐1934)が1919年に作曲した作品です

この曲はエドワード・エルガー(1857‐1934)が1919年に作曲した作品です 第1楽章「アダージョ~モデラート」、第2楽章「レント~アレグロ・モルト」、第3楽章「アダージョ」、第4楽章「アレグロ・マ・ノン・トロッポ」の4楽章から成ります

第1楽章「アダージョ~モデラート」、第2楽章「レント~アレグロ・モルト」、第3楽章「アダージョ」、第4楽章「アレグロ・マ・ノン・トロッポ」の4楽章から成ります

イッサーリスをセンターに迎え、尾高氏の指揮で第1楽章に入ります 席がステージから遠いせいか、あるいは予習で聴いた20世紀最高の名女流チェリスト、ジャクリーヌ・デュ・プレのCDがあまりにも感動的だったせいか、イッサーリスのチェロが十分に届いてきません

席がステージから遠いせいか、あるいは予習で聴いた20世紀最高の名女流チェリスト、ジャクリーヌ・デュ・プレのCDがあまりにも感動的だったせいか、イッサーリスのチェロが十分に届いてきません ひと言でいえば迫力不足です

ひと言でいえば迫力不足です オケはソリストを引き立てなければならないため大きな音は控えるので、全体的に大人しい演奏になってしまいます

オケはソリストを引き立てなければならないため大きな音は控えるので、全体的に大人しい演奏になってしまいます イッサーリスの演奏自体は技巧を凝らした素晴らしいものなので、楽章を追うにしたがって慣れてきましたが、イッサーリスだったらもっと迫力のある音が出せるはずだと思いました

イッサーリスの演奏自体は技巧を凝らした素晴らしいものなので、楽章を追うにしたがって慣れてきましたが、イッサーリスだったらもっと迫力のある音が出せるはずだと思いました

ソリスト・アンコールはカザルスの「鳥の歌」でした

プログラム後半はブルックナー「交響曲 第3番 ニ短調 ”ワーグナー” 」(第3稿)です この曲はアントン・ブルックナー(1824‐1896)が1872年~73年に作曲、その後1876年~77年に改訂(第2稿)、さらに1788年~89年に改訂(第3稿)された作品です

この曲はアントン・ブルックナー(1824‐1896)が1872年~73年に作曲、その後1876年~77年に改訂(第2稿)、さらに1788年~89年に改訂(第3稿)された作品です 第1楽章「より遅く、神秘的に」、第2楽章「アダージョ・クァジ・アンダンテ」、第3楽章「スケルツォ」、第4楽章「アレグロ」の4楽章から成ります

第1楽章「より遅く、神秘的に」、第2楽章「アダージョ・クァジ・アンダンテ」、第3楽章「スケルツォ」、第4楽章「アレグロ」の4楽章から成ります

ブルックナーは1873年夏に、バイロイトで祝祭劇場の建設の指揮にあたっていたワーグナーを訪問し、第2交響曲と 4楽章がスケッチのままの第3交響曲の草稿を見てもらいましたが、ワーグナーは第3交響曲に大きな興味を示しました そのためブルックナーはこの第3番をワーグナーに献呈することを決めたのでした

そのためブルックナーはこの第3番をワーグナーに献呈することを決めたのでした この交響曲が”ワーグナー”という通称で呼ばれるのはそのことに起因します

この交響曲が”ワーグナー”という通称で呼ばれるのはそのことに起因します

尾高氏の指揮で演奏に入りますが、全体を聴いた印象は、まず第一にホルンが素晴らしい 楽員名簿によると高橋将純という奏者らしいですが、彼を筆頭にホルン・セクションが終始 素晴らしい演奏を展開していました

楽員名簿によると高橋将純という奏者らしいですが、彼を筆頭にホルン・セクションが終始 素晴らしい演奏を展開していました ホルンはブルックナーの交響曲では主役級の楽器なので、ホルンが良いと全体が引き締まります

ホルンはブルックナーの交響曲では主役級の楽器なので、ホルンが良いと全体が引き締まります トランペット、トロンボーンも素晴らしく、フルート、オーボエ、ファゴットといった木管楽器群は極めて安定していました

トランペット、トロンボーンも素晴らしく、フルート、オーボエ、ファゴットといった木管楽器群は極めて安定していました 第2楽章では冒頭の弦楽セクションのアンサンブルが美しかった

第2楽章では冒頭の弦楽セクションのアンサンブルが美しかった 第3楽章では小気味の良いスケルツォが聴けました

第3楽章では小気味の良いスケルツォが聴けました 第4楽章では、金管、木管、弦楽器、ティンパニが総力を挙げての熱演で、ブルックナーの音の大伽藍を打ち建てました

第4楽章では、金管、木管、弦楽器、ティンパニが総力を挙げての熱演で、ブルックナーの音の大伽藍を打ち建てました エルガーでは思い切った音が出せなかった反動が来たかのように、各セクションとも持てる力を出し切っていました

エルガーでは思い切った音が出せなかった反動が来たかのように、各セクションとも持てる力を出し切っていました 渾身の演奏を展開したオーケストラ、そしてオケから最大限の力を引き出した尾高氏に満場の拍手とブラボーが送られました

渾身の演奏を展開したオーケストラ、そしてオケから最大限の力を引き出した尾高氏に満場の拍手とブラボーが送られました

私は 「そうだ。それでいいんだ 」と終始 ひとり小さく頷きながら聴いていました。それほど会心の演奏でした。大阪フィル、恐るべし

」と終始 ひとり小さく頷きながら聴いていました。それほど会心の演奏でした。大阪フィル、恐るべし

聴き終わって つくづく思ったのは、ブルックナーやマーラーの交響曲はヘッドホンでチマチマ聴いていてもダメで、コンサート会場で音のシャワーを浴びる体験をして初めて本当の良さが解かるのだということです

天才は若死にする

天才は若死にする

演奏しているのはドビュッシー「月の光」です

演奏しているのはドビュッシー「月の光」です

最終楽章のフィナーレ近くで、あたかも曲が終わるかのように弦楽奏者の弓が一斉に上がる箇所がありますが、リード役の辻彩奈は「ここで拍手が来るかもしれないから、そうならないようにしなければ

最終楽章のフィナーレ近くで、あたかも曲が終わるかのように弦楽奏者の弓が一斉に上がる箇所がありますが、リード役の辻彩奈は「ここで拍手が来るかもしれないから、そうならないようにしなければ 」と語り、ヨハン・シュトラウス2世(安達真理編)のワルツ「美しく青きドナウ」を御機嫌に演奏、楽しい雰囲気の中でコンサートを締めくくりました

」と語り、ヨハン・シュトラウス2世(安達真理編)のワルツ「美しく青きドナウ」を御機嫌に演奏、楽しい雰囲気の中でコンサートを締めくくりました

これについては、処理費用が掛かるという理由を聞いて納得する一方で、オムツ処理費用はそれほど高額なのだろうか、と疑問を呈しています

これについては、処理費用が掛かるという理由を聞いて納得する一方で、オムツ処理費用はそれほど高額なのだろうか、と疑問を呈しています 」と語っています

」と語っています

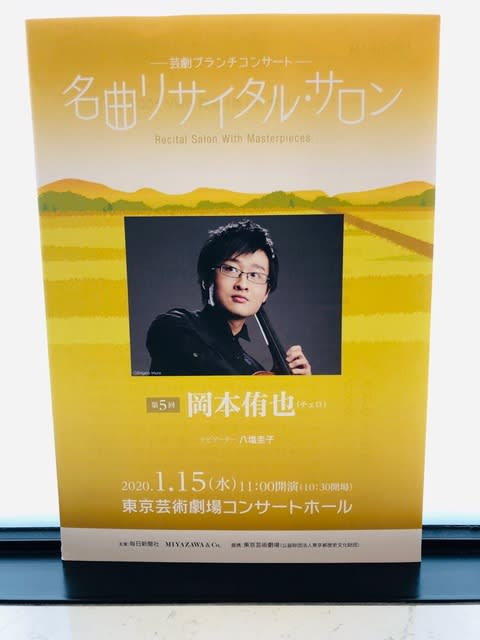

私が聴いた若手のテノールの中では宮里直樹(2012年の第10回「声楽部門第2位」)と同じくらい有望な人材だと思います

私が聴いた若手のテノールの中では宮里直樹(2012年の第10回「声楽部門第2位」)と同じくらい有望な人材だと思います