小笠原諸島の南端に位置する硫黄列島。このエリアには複雑な日本近代史が刻み込まれている。

南方地域への進出を鼓吹する言説(南進論)の盛り上がりにより、農業入植地となり、日米の戦いでは凄惨な戦場となった。

その後は軍事基地として利用され、島民たちは島で暮らせない状況が続いている。

その知られざる軌跡を位置づける試み。

石原俊(いしはら・しゅん)

明治学院大学社会学部教授.1974年,京都市生まれ.京都大学大学院文学研究科(社会学専修)博士後期課程修了.博士(文学).千葉大学助教,明治学院大学准教授,カリフォルニア大学ロサンゼルス校客員研究員などを経て現職.専門は,社会学・歴史社会学・島嶼社会論.

著書『近代日本と小笠原諸島――移動民の島々と帝国』(平凡社,2007年,第7回日本社会学会奨励賞受賞),『殺すこと/殺されることへの感度――2009年からみる日本社会のゆくえ』(東信堂,2010年),『〈群島〉の歴史社会学――小笠原諸島・硫黄島,日本・アメリカ,そして太平洋世界』(弘文堂,2013年),『群島と大学――冷戦ガラパゴスを超えて』(共和国,2017年). 共編著『戦争社会学の構想――制度・体験・メディア』(勉誠出版、2013年)など.

もしもイーストウッド監督が本書を読んでいたならば と想像させる真実の書

最初に確認事項を先に述べておきます。

本書76ページに次のような記述があります。

1944年6月15・16日 米軍艦載機による硫黄島空襲があり、小笠原兵団長(109師団長)として赴任したばかりの栗林忠道中将(1891-1945)が民間人の本土への「引揚」について「阿南惟幾」陸軍大臣に具申しその返電が来た‥云々という内容です(本書 p.76)。

しかるに私の理解ではこの時点で陸軍大臣はまだ東條英機(1884-1948)が(首相・内相・参謀総長などのポストとともに)兼任していたのではないかと思います。

阿南惟幾(1887-1945)はこのとき第2方面軍司令官(階級は大将)でした。

この翌月の1944年7月サイパンが陥落すると東條英機内閣は総辞職し小磯内閣での陸軍大臣は杉山元(1880-1945)が再登板します。

最初の就任は1937年でした(林銑十郎内閣 → 第一次近衛内閣)。

支那事変勃発時の陸軍大臣として(支那事変は日中戦争の当時の呼称)「支那は2カ月で片付きます」(ひと月説もあり)と上奏していたので日米開戦直前、参謀総長になっていた杉山は昭和天皇から「太平洋は支那よりずっと広いぞ!」と厳しくお叱りを受け頭を垂れて絶句し返す言葉がなかったという有名なエピソードがあります。

(例えば児島襄『児島襄戦史著作集volⅢ 天皇③』

文藝春秋 1979 p.63)

杉山再登板のあとの陸軍大臣は

①阿南惟幾(鈴木貫太郎内閣)

②東久邇宮稔彦王(東久邇宮内閣で総理が兼任)

③下村定(東久邇宮内閣 → 幣原内閣)となり

陸軍省廃止となって終わります。

果たして1944年6月15・16日当時阿南惟幾は東條英機に代わって陸軍大臣代行のようなことをしていたのでしょうか? ご専門の方にご教示いただけますと幸いです。

では次に硫黄島と私の関わりについて述べます。

要点は1)『数学セミナー』2)『硫黄島からの手紙』の2つです。以下で詳しく説明します。

1)私は十代のころ雑誌『数学セミナー』(日本評論社)で「硫黄島の激戦」という記事を読みました。

佐藤總夫(さとう・ふさお)(1931ー2002) による「微分方程式で解析する」(1977年5月-1981年4月)という連載のうちの一回です。内容は「ランチェスターの法則」(Lanchester's Laws) を用いて第二次世界大戦における硫黄島の戦闘(1945年2月19日-3月26日)を数学的に(量的に)解析したものです。

タテ軸に戦闘員数(単位は人)をとり ヨコ軸に日数(単位は日)をとり「ランチェスターの2次法則」(Lanchester's Square Law) から導いた微分方程式による理論値のグラフと米国海兵隊司令部発表による実測値のグラフがみごとに重なることが示されています。

つまり言い換えますと硫黄島の戦闘においては「ランチェスターの2次法則」が成立することが示されています。

さらに[日本軍が米軍に与える損害率]を[米軍が日本軍に与える損害率]で割った数値を[交換比]と呼びますが硫黄島の戦闘における交換比=5.132という結果が導かれています。

交換比の定義を考えますと「日本軍が米軍よりも5倍効率よく相手に損害を与えた」

ことを意味します。しかし日本軍の戦闘員数がほぼゼロになったとき米軍の戦闘員数は5万人以上ありましたから戦闘に勝利したのは米軍です。

戦闘に勝利することの定義は損害の大きさでもなく損害を与える効率のよさでもなく

「敵が全滅したとき(降伏したとき)生き残っている方が勝ち」だからです。

ちなみに「硫黄島の激戦」の記事はマサチューセッツ工科大学のJ.H.エンゲル(J.H.Engel)の論文

"A Verification of Lanchester's Law"(Operations Research,vol.2,1954)に基づいたものです。

また佐藤總夫による連載は後に単行本となりました。

具体例が豊富な名著です。

『自然の数理と社会の数理 Ⅰ』(日本評論社 1984)

『自然の数理と社会の数理 Ⅱ』(日本評論社 1987)をお読みになっていただけると幸いです。

「硫黄島の激戦」は「Ⅰ」の「第10話」です。

ちなみに「ランチェスターの法則」で知られるフレデリック・ランチェスター(Frederick Lanchester)(1868-1946)は英国の自動車・航空工学のエンジニアです。

"Aircraft in Warfare"

--The Dawn of the Fourth Arm--(1916)

において、現在ランチェスターの1次法則(Lanchester's Linear Law)

ランチェスターの2次法則(Lachester's Square Law)と呼ばれている法則を提唱しました。

同時にこの本はOR(オペレーションズ・リサーチ)の始まりとみなすことも可能です。

2)上記のように若かりしころ私は数学という分野から「硫黄島の激戦」を知りました。大人になってからクリント・イーストウッド監督(Clint Eastwood)(1930-)による映画『硫黄島からの手紙』(2006)(Letters from Iwo Jima) が封切られると劇場で5回観ました。

そのあとDVDも購入しました。

結果としてトータルで何十回も見ました。

もともと歴史に興味がありましたし「交換比=5.132」が何を意味するのがイメージとして知りたかったからです。

『硫黄島からの手紙』は本書を読んだ今となってはbest とは申せないかもしれませんが

pretty good な映画だと思いました。

いくつか理由を挙げますと

・「変な発音の変な日本人」に象徴されるステレオタイプな日本人は登場しない。

・日本人将兵にも(日本映画と言っていいくらい)人格が与えられている。

・帝国陸軍と帝国海軍の葛藤(仲の悪さ)(相互情報の不交換)を正確に描いている。

実は陸軍と海軍・海兵隊の仲の悪さは日本だけでなく米軍にも潜在的にありました。

・憲兵隊に象徴される統制主義・管理主義の一端を描いている。

あくまで私見ですがこの映画で描かれた憲兵隊とは民家のゴミ箱まであさって調べた

憲兵隊重視の東條英機(1884-1948)の象徴ではないかと思われます。

・陸軍にも海軍にも国粋主義の傾向がありファナティックな言動(端的に言えば「自決」)も描いている。

・大本営が硫黄島を「捨て石」にしたことが描かれている。

暗に大本営を批判している?とも言えます。

・例えば "Pearl Harbor" (2001)

に登場するような、欧米人の誤解に基づいた荒唐無稽で・漫画的な日本人将兵は描かれていない。

(あくまで個人の感想ですが"Pearl Harbor" に評価を与えるならばどう見ても bad な映画です)

・本書にも言及があります通り短いシーンではありますが硫黄島の集落や住人を初めて映像で描いた。

例えばィ)日の丸の小旗を振る婦人たちロ)一膳めし屋のような木造住宅の食堂ハ)ひとりで遊ぶ着物姿の子どもなどです。

しかし基本的には小笠原兵団長(109師団長)であった栗林忠道中将(戦死後大将に昇進)が主人公であり米国やカナダで駐在武官を勤めた知米派の知将として描かれています。

確かに陸軍幼年学校出身でみずからを「カデット」と呼び思考が硬直していた東條英機に比べると

旧制長野中学から陸士(陸軍士官学校)に進んだ栗林忠道には作詞や絵画の才能があったと言えましょう。

あえて例えるならば「日本におけるロンメル将軍」のような描きかたをしています。

つまり個人的にはリベラルな思想の持ち主だが「軍人としての義務を果たすこと」を優先し

「祖国の捨て石」となって死んだ英雄として描かれています。

そしてそれは日本でも米国でもドイツでもソ連でも職業軍人に共通する価値観であるのは間違いありません。

しかし本書はそれよりもさらに一歩歴史に踏み込んで論じています(あとで具体的に述べます)。

脇を固める一人が「バロン西」こと西竹一(1902-1945)です。

1932年のLAオリンピックの馬術で「ウラヌス」に騎乗し優勝しました。

さて以上のように『数学セミナー』と『硫黄島からの手紙』を主体として硫黄島に関する知識を成していた私ですが本書を読んで実は知らなかったことが多々あり初めて知る事実に驚かされました。

①硫黄列島‥そもそも硫黄島とは北硫黄島・中硫黄島・南硫黄島の3島から成る硫黄列島であり

通常「硫黄島」と呼んでいるのは中硫黄島のことです。東京都小笠原村に属しています。

現在は自衛隊の基地がありますが民間人(もと島民)は墳墓の地になんぴとたりとも戻ることができていません。

②「いおうとう」‥2007年以降「いおうとう」が正式な呼称となりました。「いおうじま」と発音しますと鹿児島県にある三島村の真ん中の島硫黄島(いおうじま)を指します。

「鹿ヶ谷の山荘」で平清盛(1118-1181)打倒の謀議をした俊寛僧都が流された島「鬼界ヶ島」の候補の一つです。

一方米軍は歴史的に"Iwo-Jima Island" と呼んできたのでIwo-Jima" の方が通りがよいようです。

(富士山を「マウント・フジヤマ」と呼ぶが如しです)本や映画やドキュメンタリーの題名として使われたこともあり特に戦闘に参加した元兵士やその家族・遺族にとっては Iwo-Jima なのでしょう。

なお『硫黄島からの手紙』が作られた2006年はまだ「いおうじま」と呼称しておりましたので

映画の中では「いおうじま」の栗林中将麾下の小笠原兵団の兵隊さんたちにラジオで子どもたちの激励の歌が届けられるシーンがあります。

「いおうじま」と呼んでいます。

最後の切り込みの直前くらいです。

③戦前・戦中の硫黄島

‥米軍が侵攻して来るまで硫黄島には住民が住んでいました。

「硫黄島拓殖製糖会社」がサトウキビ・コカ・レモングラスなどのプランテーションをやっており

その小作人に人たちが住んでいました。

中でもコカが主力生産物でした。

コカはコカインの原料です。

コカインは19世紀末ごろ局所麻酔として使われ始めました。

ウィーン総合病院のカール・コラーという眼科医が1884年9月11日コカインによる局所麻酔だけで

白内障の手術を成功させたのは有名です。

カール・コラーにコカインを勧めたのは若き日のフロイト(1856-1939)でした。

コカインを医療に用いることで一攫千金を夢見ていました。

と言うのもフロイトは婚約していましたが貧乏を理由に結婚を許してもらえなかったからです。

薬局から大量のコカインを買い求めモルヒネ中毒の友人にすすめたところモルヒネ中毒の治療には一定程度奏功しましたが友人はコカイン中毒になり死んでしまいました。

カール・コラーに先を越されたフロイトはコカイン療法をあきらめ精神分析に転じて後に大成功します。

春秋の筆法をもってすればコカインが精神分析を作ったことになります。

もっともその後リドカインやプロカインのようなすぐれた局所麻酔薬が開発され現在に至るまで使われています。

逆にコカインが局所麻酔に使われることはほとんどなくなり現在、日本では「麻薬及び向精神薬取締法」で「麻薬」に指定され、取り締まられています。

本書によりますと硫黄島のコカの生産量は台湾全体のコカに生産量に匹敵しその面積の差を考慮すると硫黄島のコカの生産量が飛び抜けて多かったことがわかります。

コカの葉は5つの製薬会社が買い上げ精製してコカインとなり

インドの闇市場で売られたり1940年代にはナチス・ドイツに輸出されました。

詳細は本書 pp.24-25をお読みいただけると幸いです。

いずれにせよ戦前・戦中の硫黄島におけるプランテーションはきわめて特異的で会社が警察組織を肩代わりしていたり島内でのみ流通する独自金券があったりしたようです。

小作人たちは朝だけお米を食べて昼・夜はサツマイモやトビウオ・サメの干物などを食べていました。でも総体として「暮らしはいい所だった」と回想しています。なにしろ本土(内地)に比べると暖かい(暑い)し毒蛇もいなくて快適だったと言えます。

こうした戦前・戦中の硫黄島の生活はまさに初めて知る話でありたいへん具体的に生き生きと記述されています。

④強制疎開

‥映画『硫黄島からの手紙』では硫黄島の住民の子どもの姿を見た栗林忠道が我が子の姿とダブらせ

人道主義的観点から硫黄島の住民を「本土に戻すことにしましょう」と決断するシーンがあります。

本書によりますとこの時点で島民の方々には50年以上の生活の歴史がありましたので

「本土に戻す」という映画上の表現は正しくなくて

実態としては国家による「強制疎開」であり戦後に至るまで長い間強制疎開された島民の方々は

事実上の「難民」としてたいへんな苦労をし辛酸を嘗めたことが記載されています。

硫黄島版「ディアスポラ」と申せましょう。

一家心中・自殺が少なくなかったそうです。

戦中・戦後の東京都などの行政の不作為・怠慢・非情が記述されています。

⑤軍務徴用

‥上述のように、島民の生活を奪う「強制疎開」がありましたが逆に16歳から59歳の健康な男性は

強制疎開から除外されて軍務に徴用されました。

103人の島民が海軍二〇四設営隊や陸軍硫黄島臨時野戦貨物廠の軍属として地上戦に動員されました。

本書によりますとこのうち米軍の捕虜となり地上戦後も生き残った人はわずか10人でした。

硫黄島民の戦没者数については93名とする資料と82名とする資料が存在します。

その齟齬について本書では硫黄島産業株式会社による「偽徴用」の問題がありその数をカウントするかしないかで生じたようです。詳細は本書 pp.113-115でご確認いただけますと幸いです。

⑥地上戦と住民

‥私たちは沖縄において多数の住民を巻き込んだ大規模な地上戦が行われたことをよく知っています。例えば「ひめゆり部隊」の話は映画化されるなどして有名です。

本書を読みまして硫黄島におきましても規模は違うかもしれませんが住民を巻き込んだ地上戦が展開されていたことを初めて知りました。

言い換えますと軍属として動員された島民を含む地上戦が展開されていたことになります。

不勉強にして私はこれまでこのことを意識したことがありませんでした。

本書においてはさらに思考を進め

例えば

・多数の住民を死に至らしめたマニラにおける日米市街戦

・ほぼすべての島民を巻き込んで行われたグアム島の戦闘などに言及されています。

私はサイパン島のスーイサイドクリフやバンザイクリフに思いをいたすと同時に

アジア太平洋の全域にわたって「地上戦」と現地の住民の人たちの関係を考え直すきっかけとして

硫黄島の地上戦における島民の存在と経験を意識する必要があると思いました。

⑦もしもクリント・イーストウッド監督が本書を読んでいたならば‥『硫黄島からの手紙』はまた違った内容になっていたかもしれません。

おそらくいっそう深化した作品になっていたことでしょう。

もちろん時間をさかのぼるのことは不可能ですからそれはありえないことです。

従来のステレオタイプの戦争映画と比較いたしますと『硫黄島からの手紙』は pretty good でしたが

本書を読むと better → best に向かってまだまだ多くの「歴史的視点」が存在することを理解できました。

やはり映画という媒体と一般向けとはいえ研究書という媒体では深化の度合いが違うのかもしれません。

いずれにせよ圧倒的に多くの方々にとって本書は「目から鱗が落ちる」内容であると

考えております。

歴史に興味がある方 映画に興味がある方 映画『硫黄島からの手紙』を見た方

ランチェスターの2次法則に関心がある方に本書をお勧めしたいと思います。

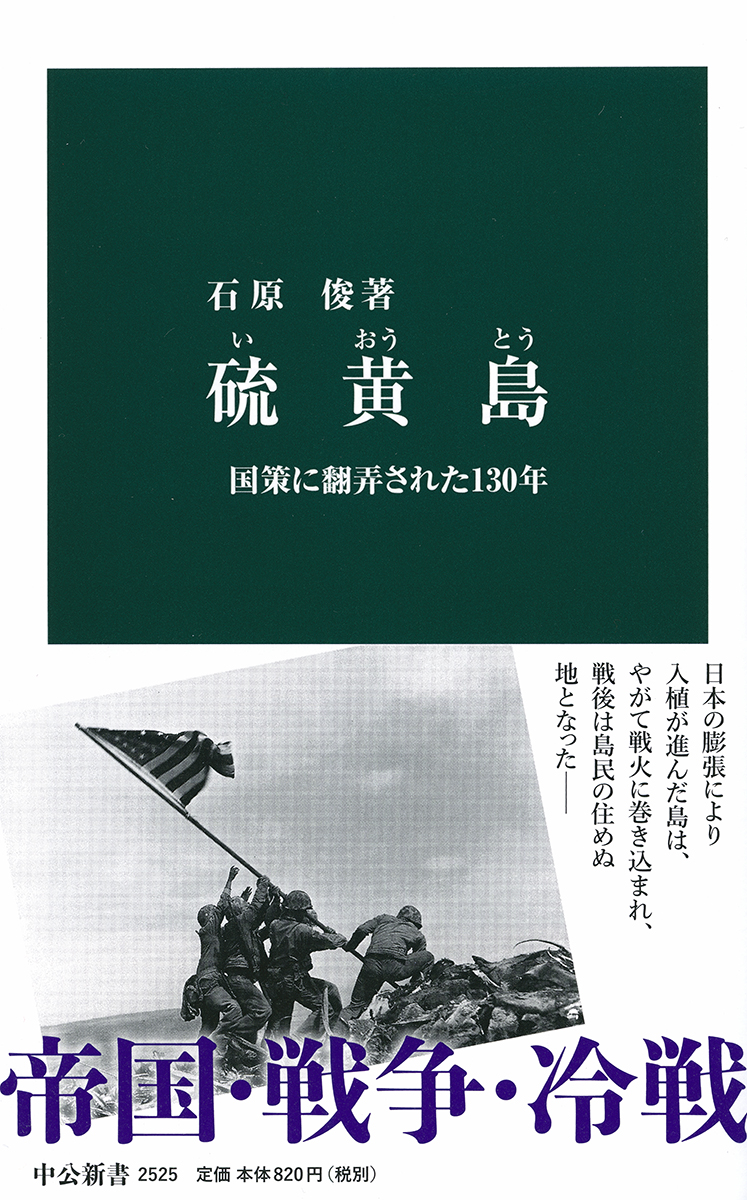

硫黄島に関心を持った

今まで硫黄島については、栗林中将と日米軍の激戦地、摺鉢山に星条旗を掲げる米軍兵士のことと、戦後の返還後自衛隊の基地があるぐらいの知識だった。本書を通読して硫黄島史、戦前の住んでいた人たちの帰島問題の複雑怪奇なことと現在の状況をはじめて認識できた。最近の逼迫した中国・台湾の政治情勢を考えると、我が領土である硫黄島の存在にもっと関心をもたいといけないことを痛感した・

硫黄島のイメージが根底から変わります

本書の読了後は硫黄島のイメージが根底から変わります。今までは、硫黄島は太平洋戦争末期に島ごと要塞化し、圧倒的物量の米軍の猛攻に耐えて玉砕した孤島との認識しかありませんでした。勝手に岩だらけの人が住めない火山島と思っていました。実際は、最大で1,000人以上の民間人が暮らしており、それなりに豊かな暮らしがあったのです。34ページの小学校の写真には驚きます。なぜ、終戦後も元島民は帰島できないのか、多くの人に現実を知ってもらいたいです。

激戦地として知られる硫黄島に、かつては一般住民の生活があった事を再認識さてくれる貴重な書

Reviewed in Japan on February 24, 2022硫黄島というと、第二次世界大戦での激戦地としての印象が強い。しかしその硫黄島にも、かつては民間人が生活していた事はあまり知られていない。本書では、硫黄島に一般の日本人が住み始めてから現在に至るまでの歴史を解説している。

そもそも、絶海の無人島であった硫黄島の開拓と入植が始まったのは、大日本帝国の国策としての南洋への「進出」の足掛かりとしてであった。そのため、硫黄島の社会は特定の企業によるプランテーションであり、その社会構造は植民地の様な状態にあった。

しかしそんな中にあっても、南の島の自然の恵みは豊かであった事が語られている。現金収入には乏しくとも、食べ物に不自由はしなかったようだ。熱帯の野菜・果物・魚は豊富に獲れ、鶏・豚を放し飼いにし解体して食べる等、本土より遥かに充実した食生活が営まれていた。 特に、戦前でありながらパイナップル・パパイヤ・マンゴー・パッションフルーツまでもが日常的に食べられ、ラム酒が飲まれていたのは驚く。

しかしそんな島も、戦争によって過酷な運命に曝されていく。一般には住民は疎開させられたと言われているが、実際には軍に徴用され、戦争に巻き込まれた住民が多数いた。中には「徴用」と称して騙され、悪徳な事業に従事させられた人もいた。映画や戦記で硫黄島の戦いが描かれる時、そこに一般住民が居た事が無視されがちである。しかし、沖縄などと同様に、硫黄島もまた一般住民の生活があった事、戦争がそれを理不尽に破壊した事を再認識させられる。

戦争が終結しても、硫黄島はなお軍事に翻弄され続けた。冷戦下では米軍の太平洋における基地として利用された。冷戦が終結し米軍が撤退しても、自衛隊の基地として利用され続け、一般住民の帰還は未だに実現していない。日本政府は、火山活動や経済基盤の無さなど、何かと理由をつけて、この問題を放置し続けている。これを無責任と言わずして何と言えよう。硫黄島において「戦後」は未だ終わっていないのである。

もし、硫黄島が戦場になる前に日本が降伏していれば、或いは民間人が住めるように復興が行われていたら、と考えると悔しい気持ちになる。今頃の硫黄島は小笠原のように、熱帯の自然を活かした観光地になっていたのでないか、と夢想して已まない。

本書は、大日本帝国と戦後の日本、そしてアメリカと、国の思惑に振り回されて数奇な歴史を辿った島の通史と言える。戦争に偏しない硫黄島の歴史を知る上で、他にない貴重な一冊である。

激戦地は帰れない故郷に小笠原諸島の南方300キロにある硫黄島は、太平洋戦争の激戦地として知られる。現在は全島が米軍・自衛隊の基地で民間人は住んでいないが、戦前はプランテーション農場で作業に従事する住民もいた。本書は「場」としてよりも「島民」の側面に注目した硫黄島の歴史。

明治期以降、領土拡大や一獲千金を狙う南進論を受け、硫黄島は1890年前後から開拓が本格化した。戦前には、硫黄列島に600人ほどの島民が暮らしていた。だが、太平洋戦争の戦況悪化で、1944年に島民は東京へ疎開した。本書は、現地徴用され、軍属として丸腰で激戦地に取り残された100人前後の男性島民に注目している。中には正式な徴用令状も渡されなかった島民もいて大半が戦死した。著者は数少ない生存者の証言を基に、島民が見た凄惨な硫黄島の戦いを描いている。家も職もなく裸一貫で本土へ強制疎開させられた島民の悲劇は戦後も続く。米国に占領され、故郷へ帰れなくなった。戦後10年も補償も受けられず、生活苦で一家心中する島民が続出した。硫黄島は68年に日本に復帰したが、全島が自衛隊基地になったため、入島は厳しく規制され、旧島民も墓参以外では入れない。北方領土と違い日本復帰はしたが、「帰郷したい」という島民の思いからみれば、北方領土と同じである。帰郷を実現すべき日本政府が帰郷させないという点では、北方領土より状況は悪いともいえる。

本書は新書ながら、島民の語りが多い。戦前が収奪されるばかりの小作農業だったにも関わらず、旧島民は硫黄島とその生活を楽しく振り返り「生きている間に硫黄島に戻って暮らしたい」という。著者は「やや美化している」といいつつ、「故郷喪失の思いと戦後の苦難という経験あってのもので美化で片づけていいものではない」と記すのが印象に残った。

</picture>

</picture>