市川左團次さん死去 82歳 2023年4月15日

歌舞伎俳優である市川左團次さんが亡くなられた。

また一人、うまい役者さんがこの世からさったことになる。

左團次さんといえば数々の演目を思い浮かべるが、中でも蝙蝠の安や意休は何度見ても見飽きない。

声良し、間良し、演技良し。

もうお舞台では見られないかと思うと、肌が白むほどに寂しい気がする。

歌舞伎が見たい。

しかし、極力舞台を見に行くことを控えている。

マスクは、緩和。だが、コロナは収束してはいない。

うしろの席で、大声で話す輩がいるので、怖くて行くことができない。

現に、用意しているチケットは、四季の「オペラ座の怪人」(5月)と「シルクド・ソレイユ」(9月)だけである。

好きな歌舞伎役者さんが随分減った。

それでも、次世代を担う役者さんはいらっしゃる、、、

複雑な笑みを浮かべて、苦笑。

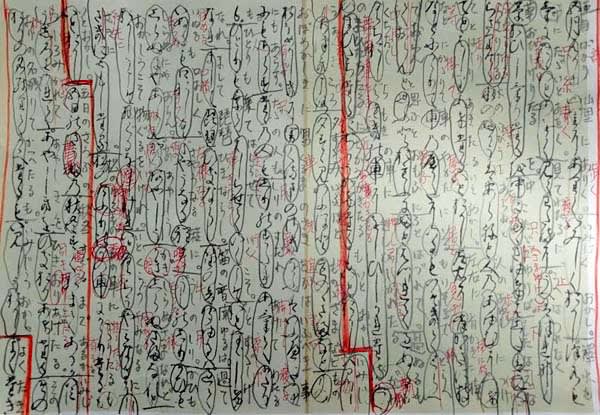

時々歌舞伎のユーチューブや録画を見ている。

最近、松竹株式会社さんはシネマ歌舞伎や舞台配信に力を入れられて、衛星劇場には良い舞台が減り、また、当たり前だが、ユーチューブなどの只見客を許さない方向にある。

歌舞伎チャンネルから衛星劇場に変わり、月20本ほどの割合に半端な演目が放映されることが多く、歌舞伎も遠い存在になりつつある。

私が十代の頃は歌舞伎の初日は、一料金で昼夜見ることができた。

それもなくなり、料金も上がり、二部制が三部制となり、芝居は今や庶民感覚では楽しめなくなってきた。

半端な演目の生配信動画で数千円。高い。高すぎる。

これなら、仁左衛門や 藤十郎や 七代目中村芝翫のDVDでも買いあさろうかとも思う今日この頃である、、、

市川左團次さんが亡くなられ、寂しさのあまり、ついつい、ぐち!すみませんで、ございます!!!

右下葉肺がんのため死去 82歳

スポニチアネックス

歌舞伎俳優の市川左團次(いちかわ・さだんじ=本名・荒川欣也)

15日午前3時48分に右下葉肺がんのため死去したことが16日、松竹から発表された。

享年82歳。

1940年(昭15)11月12日、東京都出身。

三代目市川左團次の長男で、1947年(昭22)5月、東京劇場「寺子屋」の菅秀才で五代目市川男寅を名乗り初舞台。

1962年(昭37)2月歌舞伎座「曽我の石段」の八幡三郎などで五代目市川男女蔵を襲名。

1979年(昭54)2月歌舞伎座「京人形」の左甚五郎、「毛抜」の粂寺弾正で四代目市川左團次を襲名した。

尾上菊五郎劇団としての世話物に留まらず、時代物、新歌舞伎における重厚な演技に芝居の厚みを加える、歌舞伎界における貴重な俳優。敵役の演技に定評があり、歌舞伎十八番「暫」の清原武衡、「助六」の意休、「実盛物語」の瀬尾十郎、「御所五郎蔵」の星影土右衛門などでは圧倒的な存在感を発揮。「髪結新三」の長兵衛、「らくだ」の佐兵衛、「魚屋宗五郎」の家老浦戸十左衛門や「盛綱陣屋」の和田兵衛秀盛、「仮名手本忠臣蔵」の高武蔵守師直、不破数右衛門、「夏祭浪花鑑」の釣舟三婦、「身替座禅」の奥方玉の井、「夕顔棚」の爺など、老け役から女方、敵役からユーモラスな役柄を広く演じていた。

最後の舞台は2023年(令5)1月国立劇場「遠山桜天保日記」羅漢尊者。

1997年(平9)第十八回松尾芸能賞優秀賞、1998年眞山青果賞特別賞。2011年(平23)旭日双光章。2016年(平28)度日本芸術院賞を受賞。

みなさま

いつもありがとうございます^^

感謝、感謝でございます。