2日(水)は晴れて強い日差しが照りつけ、厳しい暑さが続きました。

午後7時からは、宇留賀区において、脱炭素事業に関する村民説明会を開催させていただきました。

出席者は、男13名、女8名、地区担当職員は藤澤(保)、竹内(志)村議会議員は、太田議長、島議員でした。

私の挨拶の後、村づくり推進室長から、6月に全戸配布を行ったパンフレットにより、生坂村がゼロカーボンに取り組む理由、生坂村の現状、村の特徴、脱炭素で目指す将来像について説明を行いました。

続いて、脱炭素先行地域づくり事業内容について、生坂村の地域エネルギー会社『株式会社 いくさかてらす』について説明し、生坂村と地域エネルギー会社との役割分担について説明を行いました。

説明後続いて、宇留賀区からは事前に質問事項が村づくり推進室に出されていたために回答しました。

宇留賀区 脱炭素に関する回答について

【1.意見】

- 横文字が多く理解できないので、分かりやすく説明をお願いします。

➁ 事業による村の自然環境と村民の安心・安全な生活の確保

➂ 事業規模の金額への不安、太陽光発電に対するエコ、サステナブルの関連性、事業の開始について

④ 事業の進め方、景観維持の要望

⑤ 事業に対する話し合いの機会

⑥ 太陽光のデメリットも、把握して、的確な導入を要望

⑦ ゼロカーボンへの根本的な意識について

⑧ 将来的な人口減少を見通したリスク管理

(ご意見全般に対する回答)

多くのご意見をいただき、ありがとうございます。

本年度は、令和6年度の事業実施に向けて、詳細を構築して、実態に沿った計画、設計を組み立てて、実施していく予定としております。各事業については、引き続き、ご理解を求めていきますとともに、今後も、地域との協議やご意見を伺う機会を設けていきますので、ご意見やご要望、配慮が必要なことについては、可能な範囲で計画に反映するよう努めてまいります。

【2.全体的なこと】

- 村が先行実施する目的、物価高騰の事業費増、失敗の際の対応、リスク想定

(回答)

カーボンニュートラルは、国や県をあげて、全国的な取り組みとして、2050年の達成を目指す重要な事業であり、小さな自治体も含めて、全ての自治体が行動を開始していくことが必要であると考えます。

小規模な自治体が取り組みを行う事例は少ない状況ですが、すでに世界的にも、また全国的にも各自治体で脱炭素の取り組みは進められています。

当村においても、令和4年度のゼロカーボンシティ宣言を契機に、基本計画となるロードマップを策定しました。事業の実施にあたっては、今年度、調査、設計を行い、令和6年度からの本格的な実施を予定としていくこととしております。中長期的な見通しや想定リスクを含め、充分な検討を行った上で、取り組みを進めていくよう予定していきますので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。

(回答)

本事業では、太陽光発電、蓄電池の整備の他に、木質バイオマスを活用した暖房設備の普及や電気自動車を利用できるしくみ、住まいの省エネ、断熱対策など、暮らしに関わる多様な事業を計画しています。民家だけなく、公共施設や事業所等を含め、整備を進めていくとともに、整備後の将来も見据えて、経費負担の軽減は将来的に新たなサービスに寄与することも想定しています。

また、事業の実施について、村内で発注できるものは村内事業者に発注するよう配慮するほか、整備後の事業の運営、維持管理では、地域エネルギー会社を含め、村内での経済循環できるしくみを構築していきます。

今後、詳細な事業設計やしくみを計画して、今後の経済試算を含めて、内容をお示し、ご理解いただけるよう進めてまいります。

(回答)

今回の説明会おいて、概要についてご説明いたしますが、ご意見を基に今後、学習会等の機会を設定して、ご理解をいただけるよう計画していきます。

- ソーラーパネルと蓄電池、ペレットストーブの予算超の希望があった場合

(回答)

地域エネルギー会社から皆様へ、事業の実施に向けて、設置希望について確認を行います。希望数を把握した上で、希望いただいた方は公平に設置できるよう、地域エネルギー会社で事業を計画していきます。

(回答)

脱炭素シナリオは、取り組みを通じた生坂村の将来的なCO2削減の目標の目安としてお示ししている村のシミュレーションです。取り組みを行う地域設定については、昨年度、ゼロカーボン推進プロジェクト会議等の検討を通じて、村内全域での脱炭素の取り組みを推進する方針を目指すこととしました。

脱炭素事業については、村全域での取り組みを前提としておりますが、今年度、地域のご意見を伺いながら、地域ごとの実情に沿った実行計画の策定を進めていくよう予定しております。

- 計画、予算の公表、エネルギー会社の収支決算について

(回答)

事業の実施にあたっては、計画や予算、またエネルギー会社の収支決算について、皆さんにお示しして、進めていきます。

【3.地域エネルギー会社について】

(回答)

今年度、詳細な事業を構築していきます。まずは、地域エネルギー会社の将来的に考えられるリスクを想定した上で、その方策について検討し、お示ししていきます。

(回答)

会社の事務所については、村民会館の空き部屋等を想定しており、現在のところ、新たな施設の建設は見込んでいません。会社で行う業務の内容を明確にした上で、必要な人員や雇用の確保の方法についても検討していきます。

- 地域エネルギー会社の報酬、株主配当、村民への利益還元、利益の使い方

(回答)

役員報酬、株主配当は現在のところ、考えていません。

出資者との合意形成を含めて、会社の収益については、まずは今回の事業で整備した設備費用について、国の交付金分等を除いた自社負担額の投資回収を行った上で、村民サービス等の還元を将来的に計画していくことを予定しております。

(回答)

会社での業務は、太陽光発電設備・蓄電池の管理をメインに考えておりますが、今年度、他のエネルギー関連のしくみの構築と併せて、必要な人員や実施体制を構築して、収支計画と併せて、お示ししていきます。

(回答)

会社の収益は、太陽光発電による電気の利用料をメインに考えています。会社が、その他のエネルギー関係事業を行う場合は、内容に応じた収益も想定されます。令和5年度は、設備の設置数を把握して、利用いただける方を把握して、村からの補填をせずに、持続可能な経営ができるよう、内容の詳細や将来的な収支計画を明確にした上で、お示ししていくよういたします。

(回答)

令和4年度の脱炭素先行地域事業の検討にあたり、国の交付要件として、村だけでなく共同提案者が必須要件であったこと、また村と地域エネルギー会社での事業の実施体制が検討されたことから、取り組みで協力が必要な事業所に要請をしたところ、共同提案者では4者中3者、株式会社松本山雅、松本ハイランド農協、平林建設株式会社から出資の同意をいただきました。また、株式会社エコロミは昨年度、脱炭素ロードマップの策定支援業者、合同会社ヒッタイショは、脱炭素事業の企画に携わっていた地域おこし協力隊員が村内に起業した会社であり、それぞれ脱炭素事業に関わっていた経過から、会社の設立にあたり、出資の申し出をいただいた経過です。

(回答)

売電は、買い取っていただける見込で考えております。FITは使わず、売電先が中電であれば、パワーグリッド電力供給契約、小売市場であれば特定供給契約を想定しています。ただし、国の交付金の要件上、地域でつくったものを地域で消費する趣旨から、余剰電力についての取り扱いは売電以外の手法も含めて、活用を検討していきます。

(回答)

今年度は、設備の設置の意向、エネルギー会社へ契約の切り替えについて、確認を行い、来年度から、設置を進めていく計画としております。エネルギー会社の電気代については、今後、お示ししていきますが、現在、ご使用いただいている電気料より安い金額を設定していきます。

(回答)

現在、契約している会社やその会社の料金プラン等、家庭ごと、内容は一律ではないため、現在の内容についてもお伺いしながら、安い金額を設定するよう計画していきます。

(回答)

設備の設置については、エネルギー会社が負担して行いますので、エネルギー会社の所有物(資産)となります。契約については、パネル設置による設備の利用契約ですので、引き続き、利用いただくためには、契約の更新をお願いしたいと考えております。

なお、設置後の設備については、維持管理、修理、パネルの更新、廃棄等、全てエネルギー会社で行う予定としております。

(回答)

地域エネルギー会社による契約切り替えは、同意をいただき切り替え手続きとなるため、強制では無いため、その後も、切替せずに他の電力会社との契約は可能です。ただし、安い電気料で利用できるよう、料金を設定していきますので、地域エネルギー会社への契約切り替えをお願いしたいと考えております。

(回答)

契約期間は15年程度の長期の設定を考えておりますが、詳細な契約の規定内容は、詳細をまとめましたら、今後、設置の同意をいただく際に、ご説明いたします。

(回答)

保育園、小中学校を含めた村の公共施設については、村の施設として設置する方向で同意としておりますが、実際の設置方法や場所等の詳細については、施設の管理者や関係者と協議を行い、安全対策等を配慮して、計画していきます。

また、設置に関しては保護者等へのご理解を求めていくよう、内容説明を行っていきます。

(回答)

村では脱炭素事業の推進として、ご協力をお願いしていきますが、パネルを設置するかしなかは、世帯ごとでのご判断であり、あらためて地域エネルギー会社を通じて、ご確認いたします。提案書段階での見込みとして、設備の利用については、一定の長期契約を考えていることから、高齢者世帯は含めておりませんが、令和5年度、高齢者世帯を問わず、ご意向を聞いて、要望いただければ、村民の誰もが、電気の供給や利用できるよう計画していきます。

(回答)

設備の利用については、一定の長期契約を考えておりますが、設置を前提に中途での対応については詳細を検討して、今後お示しいたします。

(回答)

設置を希望いただいた方は、設置もしくは電気が使えるように公平に対応していきます。また、設置した設備は地域エネルギー会社の所有物(資産)となりますので、家の所有者の資産とは異なります。

(回答)

遊休地への太陽光発電設備の設置また管理については、民家の設置と同様に地域エネルギー会社で行う予定としています。

提案書にて設置予定として記載しているものは、見込であり、実際の設置については、必要数をあらためて、調査して、地域のご要望やご意見を聞いて、実際の設置場所を決定していきます。その際に設置場所に応じた必要な手続きや取り扱いについては確認を行い、会社を通じて、対応していく予定です。管理手法についても、地域と調整していきます。

(回答)

ソーラーパネルの設置は、地域エネルギー会社が負担して行うため、メンテナンス、維持管理、廃棄処分、更新を含めて、会社が行うことを前提としています。

令和5年度は、地域の皆さまと協議を行いながら、詳細な内容を取り決め、しくみを構築していきます。今後の管理についても、地域や各家庭でご協力いただけることについては、サービスや対価で還元できるしくみ等も構築のなかの一つとして考えていきます。

(回答)

賃貸の契約内容や居住者と所有者である大家の双方の同意に基づいて、設置できるものと考えます。詳細は、個別調整により意向を確認いたします。また、設備の設置と契約の切り替えは、それぞれ別の内容の手続きとなりますので、意向を確認いたします。(自動契約ではありません。)

【4.太陽光パネル等について】

(回答)

昨年度、策定した脱炭素ロードマップでは、再エネポテンシャルとして、太陽光、小水力、木質バイオマスを活用できる資源として、基本計画を策定いたしました。

本年度、これらの自然エネルギーを活用した具体的な実施計画や調査、設計を行うこととしております。

基本計画では、太陽光を含めたこれらの自然エネルギーを基本方針としながら、安全面や環境への配慮について調査を進めるとともに、具体的な設置、手法については、地元との協議を行い、ご理解をいただきながら、進めていきたいと考えております。

(回答)

使用する製品につては、本年度、計画してお示ししていきます。

以前(1990年代)には、セレンやカドミウムといった製品を使用されていた時期もあったとのことですが、現在、流通している製品には含まれておりません。

なお、廃棄の際一部含まれる鉛については、国の処理基準に基づき、適正な処分を行っていきます。

(回答)

民家の設置については、所有者と同意をいただいて進めていきます。また、設置場所については、安全に設置できる箇所の確認や想定される危険性の対策についても考慮して、計画していきます。

(回答)

パネルの管理・メンテンナスは、地域エネルギー会社で、適正に行っていくよう考えております。なお、清掃時に洗剤、塩カル等は使用しません。

(回答)

パネルの設置場所については、本年度、安全な場所を調査して、地元と協議を行い、実際の場所を決めていきます。場所の選定についても、土砂災害警戒区域や水没する危険性が無い所等に配慮していきます。

(回答)

使用する製品につては、本年度、計画してお示ししていきます。

以前(1990年代)には、セレンやカドミウムといった製品を使用されていた時期もあったとのことですが、現在、流通している製品には含まれておりません。

なお、廃棄の際一部含まれる鉛については、国の処理基準に基づき、適正な処分を行っていきます。(➁ソーラーパネルの規格:同)

廃棄に関して、国の再生可能エネルギー特別措置法では、適正な撤去、処分が求められています。今後、国の改正法案でも、義務的なリサイクル制度も含め、さらなる制度の厳格化やリサイクル体制の確立が検討されています。現在、パーツごとのリサイクルの技術は確立されていますが、新技術を含め、当村でも更新期の廃棄については、国の法律に順守するとともに、適正なリサイクルを検討していきます。

【5.マイクログリッド、小水力発電、災害時の対応について】

(回答)

外部からの電力供給に頼らない電力の自立化を図るため、マイクログリッドは、避難施設や災害時対応が必要な施設等をグループで供給し合うもので、この地域外として、民家やエリア外の施設については、それぞれ、建物ごとに太陽光発電設備や蓄電池を設置して、電力の自立化を図ります。

現状、村内の電力確保は、外部からの電力供給のみに頼るものとなっていますが、蓄電池により一定の電力をマイクログリッドの地域内外で確保できることで、災害に強い(停電に強い)地域づくりを進めるものです。

蓄電池での電力確保は、一定期間は確保できますが、限りはありますので、特に大規模な災害や災害が長期化した場合は、他からの電力確保やより安全な場所への避難等、二次行動等を想定しています。

(回答)

電力が不足した場合は、市場からの調達により対応いたします。余剰電力については、売電もしくは村内での活用していく手法を検討していきます。

(回答)

提案段階では、交付金による事業による投資回収を含めて、計画したものですが、本年度、詳細な設計を積算して、将来的な収支を含めて、お示ししていきます。

(回答)

提案段階での試算では採算がある見通しとしておりますが、本年度、詳細な設計を行い、事業費を算出して、収支と併せて、お示していくよう計画していきます。

洪水吐は、大雨発生しやすい、夏から秋にかかえて使う季節であると考えています。

(回答)

マイクログリッド事業では、避難施設が集中する上生坂を中心に災害レジリエンスの強化として計画していきますが、地域以外でも、太陽光発電や蓄電池を通じた民家、また各地域における避難施設等の村内全域での災害レジリエンスの強化を計画していきます。

災害時の避難については、自宅、地区の避難施設への避難のほか、災害の状況に応じては、他地域への避難として、上生坂への避難も想定しています。

(回答)

マイクログリッド事業の整備後の管理は、地域エネルギー会社での運営を想定しています。各事業のしくみの詳細については、本年度、計画設計していきますので、地域エネルギー会社で担う業務として、必要な人員や雇用確保についても、併せて、計画していきます。

【6.ペレット工場、ペレットストーブについて】

(回答)

提案段階の現時点において、工場の建設場所や運営の詳細は現在のところ決定していません。

この取り組みでは、村の山の整備を推進すること、その上で脱炭素につながる構築を目指していくことを目的としています。

令和5年度は、村内の山林で実際に確保できる材の量や樹種等の調査を行い、木質バイオマスとして活用できる手法、ペレット材や木質チップ、またそれ以外の活用も含めて、具体的な計画を検討していきます。

その上で、必要な施設、運営内容等、実施可能な事業計画を明確にして、詳細をお示ししていくこととしております。

(回答)

令和5年度は、燃料となるペレット材の確保が可能かどうかを含めた村内の調査を行い、事業化が可能か検討していきます。併せてペレットストーブ普及のための手法についても、購入助成やペレット以外の方法等、総合的に検討していきます。

令和4年度のゼロカーボンに向けたアンケート調査では、村の施策で実施してほしいものとして、「薪・ペレットストーブへの購入助成」への回答も一定数いただいておりますので、参考としていきます。

(回答)

ペレットストーブについては、薪ストーブに比べて、燃料であるペレット材が高齢者でも扱いやすいこと、灰の量が少なくメンテナンスが簡単なこと、ペレットをタンクに入れて、スイッチを押す等の操作性が簡単であること、緊急時・異常発生時は自動で停止する等の安全性等の観点から脱炭素における導入設備の一つとして、選定したものです。

ただし、ペレット材の確保等の課題もあるため、令和5年度は調査を行い、最終的な事業化の判断を行っていきます。

(回答)

令和5年度は、燃料となるペレット材の確保が可能かどうかを含めた村内の調査を行い、事業化が可能か検討していきます。

この取り組みでは、村の森林保全、採算性を含めた運営体制、木質バイオマスとして活用できる手法、ペレット材や木質チップ、またそれ以外の活用も含めて、具体的な計画を検討していきます。

その上で、必要な施設、運営内容等、実施可能な事業計画を明確にして、詳細をお示ししていくこととしております。

(回答)

ペレットストーブ同様に、令和5年度は、村内の山林で実際に確保できる材の量や樹種等の調査を行い、木質バイオマスとして活用できる手法、ペレット材や木質チップ、またそれ以外の手法も含めて、具体的な計画を検討していきます。

やまなみ荘の設備についても、安定した燃料の確保や将来的な費用等を考慮して、本年度、設備の内容を決定していきます。いただいたご意見は参考といたします。

貴重なご意見ありがとうございます。

【7.電気自動車とその貸出などについて】

(回答)

詳細な内容、しくみについては、本年度計画していきますが、皆さんが利用しやすいよう配備場所等を考慮していきます。

(回答)

本年度、各区と必要な台数等を協議して、対応台数や配備体制等の詳細な内容について、計画していきます

(回答)

詳細な内容、しくみについては、本年度計画していきますが、出来るだけ、皆さんが利用しやすいよう金額等を設定していきます。

【8.いくさか『創造の森』プロジェクトについて】

(回答)

村の事業として、オフグリッドハウスの建設や、アースオーブンの周辺整備等は進めていく予定としていますが、整備後の運営方法は、全体プロジェクトの検討と併せて、今年度、計画していきます。本年度の脱炭素事業による山林調査からの新たな林業の構築や、遊休農地を活用した事業等、具体的な内容を構築していきます。

(回答)

オフグリッドハウスについては、環境省の交付金を活用して令和5年度に設計を行い、令和6年度での建設を計画しています。周辺整備については、本交付金の対象外であるため、今年度、整備内容の計画、維持管理を含めた運営方法を検討していきます。

計画の検討にあたっては、将来的な運営や村の財政負担の見通しを踏まえて、計画していきます。

(回答)

脱炭素事業は村での重要な事業の一つとして、考えていますので、引き続き、ご理解いただけるよう、進めてまいります。

環境省の交付金事業においても、効果促進につながる脱炭素の普及啓発として、提案を認めていただいておりますので、松本山雅と連携した村内外での事業をご理解いただけるよう、事業を計画していきます。

【9.古民家脱炭素リノベーションについて】

(回答)

地域エネルギー会社で行う事業を想定していますが、詳細なしくみや内容については、本年度、計画していきます。人材としては、地域おこし協力隊を含め、考えておりますが、適正な技術指導や施工ができるよう村内の工務店の活用を予定していきます。

(回答)

計画数は、村内の空き家調査からの概算の見込数であるため、実際に行う古民家等については、選定方法を含めて、今後、決定していきます。

(回答)

今回のリノベーション事業は、脱炭素事業を通じた定住対策の一つとして、計画したもので、村では人口減少対策・定住対策事業を引き続き、進めていきます。住宅建設については、地域の要望や事業の必要性等、総合的に判断して計画していきます。

【10.その他】

(回答)

今回のパンフレットについては、説明会を通じて、ご説明いたしますが、説明会以降も、今後の事業の詳細について、広報やその他の情報周知を図ってまいりますので、村や地域エネルギー会社から発信する情報をご確認ください。

また、今年度、事業内容の詳細を計画していきますので、今後も地域との協議やご意見をお伺いする機会にご対応・ご協力をいただければと存じます。

村としても、ご意見で反映できること、考慮できることを取りいれて本事業を構築していきたいと考えております。

以上が事前に提出された意見や質問の内容です。

次に説明会場において、当日の説明に対してのご質問やご意見、ご要望の概要については、

・事業を構築する専門業者はどんな業者か、また業者は決まっているのかとの質問に対して、専門的な知識を有したコンサルタントで現在公募型プロポーザルにより選定していると回答しました。

・公募型プロポーザルについて村民に周知したかとの質問に対して、ホームページへの掲載や村の掲示板で公告を行った。また、公募型プロポーザルについて情報取り扱い要領を定めて対応していると回答しました。

・この事業に関しての法的なものは誰が行っているかとの質問に対して、特別な案件については弁護士に依頼して行っていくと回答しました。

・電力会社の小水力について専門的な意見を聞いたらどうかとの質問に対して、現在選定している計画策定、設備設計等委託業務の中で対応していくと回答しました。

・今後こういう説明会を実施していくのかとの質問に対して、計画策定、設備設計等委託業務により事業内容が分かってきた段階で説明会を開き周知していきたいと回答しました。

・この事業は3つの事業があるが個別に行っていく事はできないかとの質問に対して、各事業を計画していきながら内容を精査し説明して実施していくと回答しました。

・太陽光パネルが水没した場合はどうするか、また景観についての対応はとの質問に対して、太陽光パネルを設置する場所は安全性や景観を考慮して区民と話し合い、過去の災害経緯なども調べ対応していくと回答しました。

・太陽光パネルには有害な物質が入っているのではないかとの質問に対して、現在生産している太陽光パネルには有害物質は入っておらず、シリコンを材料としていると回答しました。

その他、意見としては、

・説明会で子どもを預ける場を作ってほしい。

・分断するのではなく話し合ってほしい。

・エネルギーコンサルは民間企業で会社利益を優先するのではないか。

・中国製の太陽光パネルには危険性があるのではないか。また、中国の製品は人道的観点から使用しないほうがいいのではないか。

・太陽光パネルについてのデメリットを掲示してほしい。

・現在中部電力から配電しているので、この事業で送電線を整備すると二重投資にならないか。

・太陽光温水器について検討してほしい。

・ゼロカーボンの取り組みとして、広報誌の紙媒体をなくし他の媒体を利用したらどうか。また、ぶどう栽培等有機栽培に取り組んでいったらどうか。

・ペレット工場はいらないのではないか。他の方向を考えたらどうか。

宇留賀区の皆さんには、多くの忌憚のないご質問や建設的なご提案などをいただきありがとうございました。大変心配されていますが、村内全戸にアンケートをお願いして民意を把握し、皆さんのご意見、ご要望をなるべく反映して計画を作成し、来年当初の説明会には、より具体的にお示しできるように取り組んでまいりますので、引き続きのご理解とご協力をお願いいたします。

午前10時からは、脱炭素先行地域事業計画作成・設備設計等委託業務選考委員会を行いました。

この公募型プロポーザル方式にかかる手続は、当掲示によるほか、生坂村脱炭素先行地域事業計画作成、設備設計等委託業務公募型プロポーザル審査要領、生坂村脱炭素先行地域事業計画作成、設備設計等委託業務情報の取り扱い要領に示すとおりとして、一般公募をしました。

本業務は、令和4年12月23日付環境省脱炭素先行地域公募要領(第3回)に基づき当村 が提出した計画提案書の内容を実現するための、次のそれぞれの事業の設備設計、事業計 画作成、調査検討を行うものである。

(ア) 生坂ダム小水力発電設計業務、 (イ) 上生坂区・草尾区自営線マイクログリッド設計業務、(ウ) EV充放電設備設計業務、(エ) 公共施設バイオマス熱利用設計業務、(オ) 村内林業構築に向けた調査検討業務などの審査を、生坂村脱炭素先行地域事業計画作成、設備設計等委託業 公募型プロポーザル審査要領に基づいて、私を含め7名で審査しました。

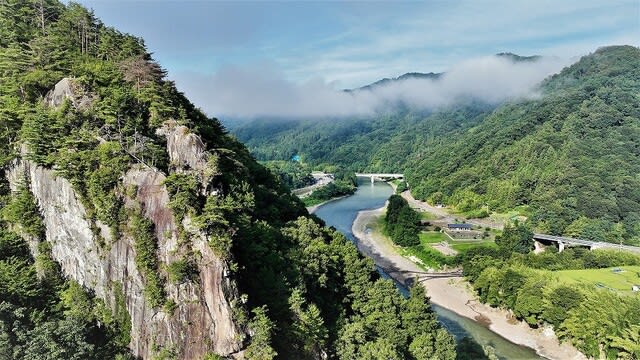

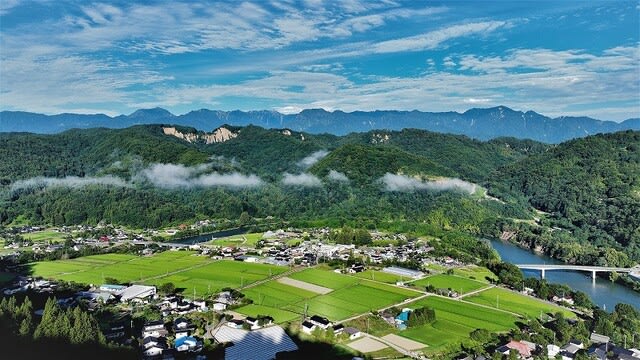

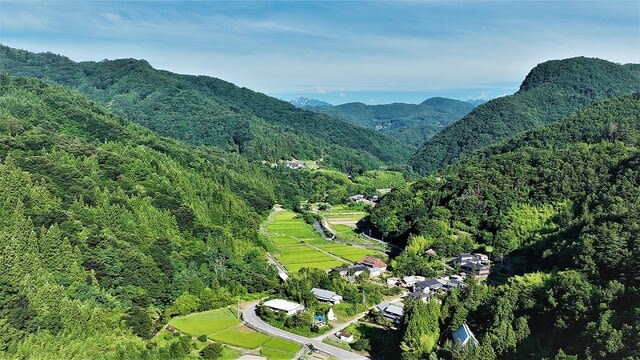

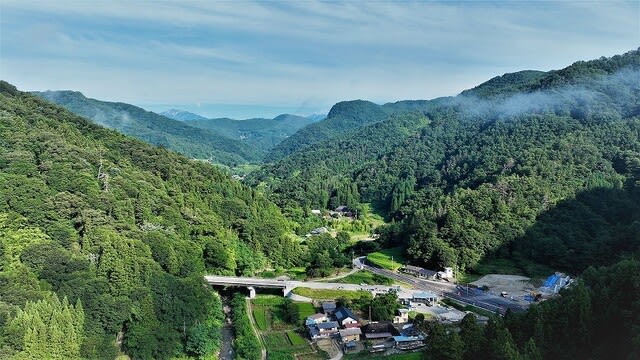

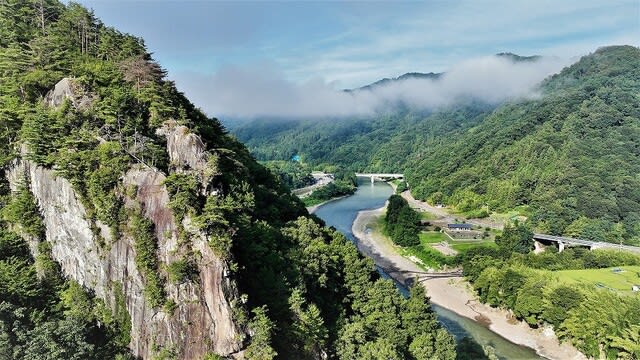

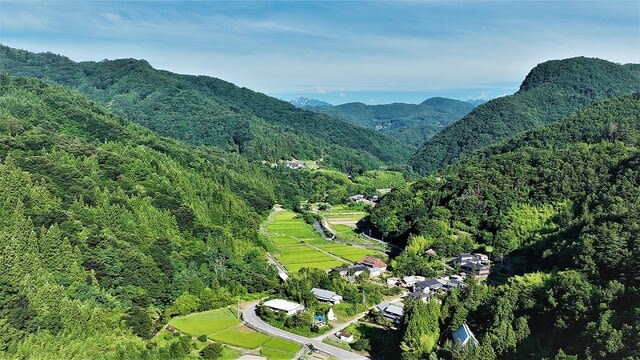

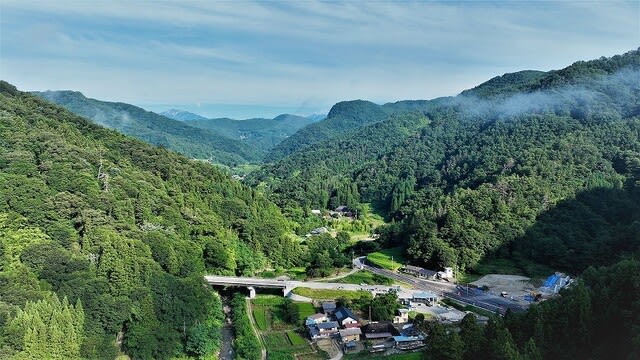

▽ 毎朝出勤前恒例の撮影は、朝霧が晴れてきた宇留賀上空からの風景を撮影しました。

R5 8 02 宇留賀上空からの風景

その他生坂村では、児童館でしょうぎ教室、SUP体験会。健康応援隊in大日向、職員互助会役員会、議会談話室などが行われました。