2月20日(木)は日差しが届きましたが、朝晩は冷え込んで、昼間も暖かい上着が必要な寒さでした。

午後4時からは、砂防会館で全国治水砂防協会理事会が行われました。

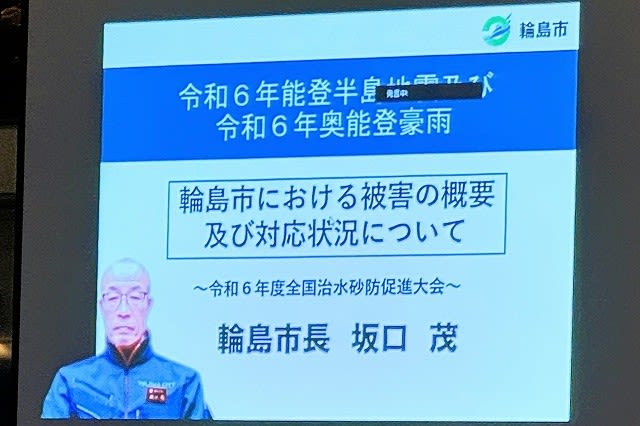

最初に森山裕会長から、昨年の元旦に発生いたしました能登半島地震に加え、台風や豪雨により、1,400件を超える土砂災害が発生をし、多くの方々が犠牲になられております。

また、能登半島では、9月の豪雨により災害が更に拡大いたしました。犠牲になられた方々に心からお悔やみを申し上げ、また被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに地域の一日も早い復旧・復興を願うところであります。

また、国等の関係機関におかれましては、被災地において懸命且つ迅速な対応をされていますことに、改めて感謝を申し上げますとともに敬意を表する次第でございます。

その様な中、昨年12月27日に閣議決定をされました令和7年度予算案につきましては、先に成立をいたしました令和6年度補正予算と併せて土砂災害対策を強力に推進していくための予算をしっかりと確保することができました。

新年度予算案は、現在国会で鋭意審議中でございますが、改めて皆さんのご尽力に感謝を申し上げ、年度内成立を目指してまいりたいと思います。

更に国土強靱化につきましては、現法の5か年加速化対策後の必要な対策を着実に進めることができるように、現法対策を上回る水準の事業規模で本年6月を目途に国土強靱化実施中期計画を策定できるよう、引き続き皆様のご支援をよろしくお願い申し上げますなどと挨拶をされました。

理事が18名出席され、大野理事長が令和6年度事業報告及び決算見込み報告の件、代表理事職務執行状況報告の件が報告され、令和7年度事業計画(案)及び収支予算(案)、令和7年度通常総会の日程と新規会員入会の可否などについて審議をし原案通り承認されました。

理事会終了後は、国土交通省砂防部から「砂防行政に関する話題提供」についての説明に際し、草野砂防部長から、この1年一寸の間で起きた二つのことについて話したいのですが、一つは昨年の元旦に発生しました能登半島地震で1月1日に起きるという事態が極めて珍しいことと思いますし、その同じ年の9月に大雨特別警報が発表され、こんなに限られた地域で起きたこと、どちらか一つだけでも相当珍しく、想定外と言っても良いくらいの事象だと思うのですが、それが同じ地域で起きたことは本当に想定外だと気づかされたところです。

もう一点は、既存のインフラで埼玉県八潮の下水管の事故ですが、そのインフラが機能しなくなって、道路も下水もものすごい方が生活に不便されているところで、インフラは新しくするのも大事ですが、既存のものをきっちり点検して機能が損なわないようにすることも本当に大事だなと感じましたことで、既存のインフラをしっかりと使えることもありますが、昨今は雨の降り方が変わってきて、災害が増えてきている中で、新しい施設を造って安全確保をしていくことも大事な話であり、これから国土強靱化のことでも、砂防協会の皆様方には大変ご支援ご協力をいただければ有り難いシーンがたくさんあると思いますので、よろしくお願いいたしますなどと挨拶をされました。

続いて國友砂防計画課長から、「砂防行政に関する話題提供」と題して、令和6年度補正予算配分概要【水管理・国土保全局】、5か年加速化対策の進捗状況【全体】、令和7年度予算決定概要【水管理・国土保全局】、公共事業関係費(政府全体)の推移、令和7年度新規制度として、「災害復旧事業による砂防堰堤等の緊急除石」「直轄特定緊急地すべり対策事業の創設」「ライフラインを保全する土砂災害対策の推進」、「土砂災害リスクを踏まえた防災まちづくり」の推進、まちづくり連携砂防等事業の採択箇所、地方整備局等の定員についてなど多岐にわたり説明していただきました。

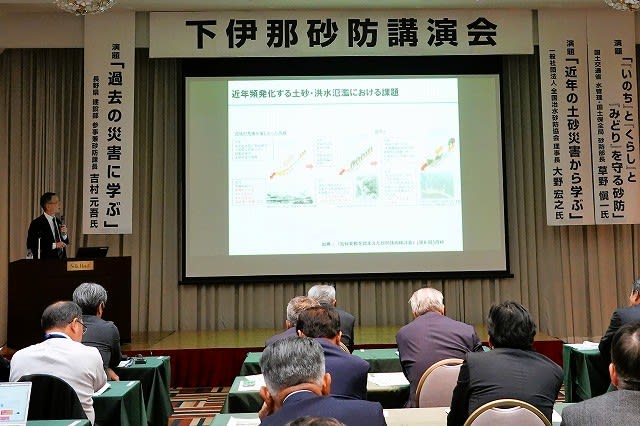

次に、椎葉保全課長からは、令和6年 全国の土砂災害発生状況、土砂災害発生件数の推移(昭和57年から令和6年)、近年の土砂・洪水氾濫の発生状況、近年のTEC-FORCE(地方整備局等)砂防班の活動、近年の土砂災害専門家による技術的助言等の実施状況(令和6年度)、令和6年能登半島地震・大雨からの復旧状況、令和6年度において効果を発揮した砂防施設、山形県最上郡大蔵村 舛玉第2砂防堰堤の施設効果事例、既存砂防関係施設の老朽化対策と機能の向上、砂防関係工事の生産性向上と設計・積算の適切な実施、砂防工事現場におけるDXの推進、ドローン画像3次元データの活用(能登半島地震:鈴屋川の事例)、既設砂防堰堤を活用した小水力発電の促進についてなど分かりやすく説明していただきました。

その後、場所を移して懇親会が行われ、私は監事を長く務めた後、昨年の総会で理事に選任されましたので、国会議員、他県の砂防協会長の首長、長野県砂防関係経験者など知り合いが多く楽しい一時を過ごさせていただきました。

下生野上空からの風景

△▽ 毎朝出勤前恒例の撮影は、青空が広がり朝日が差してきた下生野上空からの風景を撮影しました。

本日生坂村では、小学校で蔵書点検(~27日)、中学校で1,2年期末テスト①・新生徒会②、行政相談、子ども・子育て支援会議、南平地区水道説明会、生坂おとこ塾などが行われました。

表彰をさせていただいた皆さんには、長年に渡りましてのご労苦に対し、心より深甚なる敬意を表し感謝を申し上げますとともに、お忙しい中、ご出席くださいました皆さんに御礼を申し上げます。

表彰をさせていただいた皆さんには、長年に渡りましてのご労苦に対し、心より深甚なる敬意を表し感謝を申し上げますとともに、お忙しい中、ご出席くださいました皆さんに御礼を申し上げます。