1/6 ホテルを6:30に出て今日の宿泊地豊橋まで移動。豊橋のホテルに荷物を預け名鉄で前日ゴール「岡崎公園前駅」にで降ります。

9:00から街道歩き開始。

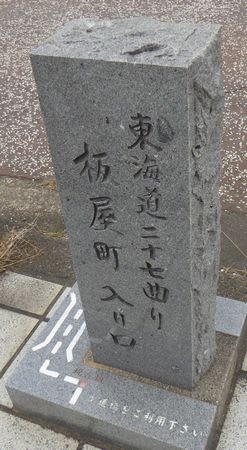

東海道の中でも三番目の規模の大きい宿場として栄えた岡崎宿は、「岡崎の二十七曲り」と呼ばれた屈折の多いその町並みの長さでも有名です。天正18年(1590)岡崎に入城した

田中吉政は、城下の道を防御の必要性から外敵には、城までの距離を伸ばし、間道を利用して防御することができる屈折の多い道として開発しました。

二十七曲りは、欠町、両町、伝馬通りから籠田を抜け、連尺通、材木町、田町、板屋町、八帖町、矢作橋と繋がっており、二十七曲りを示す碑が現在の町並みにもいくつかあります。

先ず、徳川家康の父「松平広忠」公の菩提寺「松應寺」に行きます。松平広忠公は、天文18年(1549)3月、岡崎城中で家臣に刺殺され、亡きがらはこの地に埋葬されました。

当時人質として尾張にいた松平竹千代(家康)は、同年11月岡崎に帰るとこの墓上に小松一株を植え、松平一族の繁栄を祈願しました。

永禄3年(1560)家康は桶狭間の戦いの後、岡崎城主となり、この地に一寺を建立しました。手植えの松が緑深く東方に伸長するのを見て、「我が祈念に應ずる松なり」として

松應寺と名づけました。

街道に戻ります。

城下には、「田中吉政」の銅像も建っています。伝馬町の西本陣跡は、コンビニの前にありました。

伝馬の本陣は、正徳3年(1712)頃は、中根甚太郎、浜島久右衛門の2軒でしたが、後に中根甚太郎、浜島久右衛門、大津屋勘助の3軒が本陣。脇本陣は、鍵屋定七、山本屋丑五郎、

桔梗屋半三郎の3軒と推移しました。岡崎東本陣(服部家)は、現在の伝馬通り2丁目交差点辺り(現在の花屋さん)にあり、建坪209坪半で部屋は200畳以上。脇本陣を勤めた桔梗屋は、

総坪数125坪半のうち、建坪は、105坪とどちらも玄関や書院を持つ建物でした。

この伝馬町には、岡崎宿のことが石碑で案内されています。その一部を紹介します。

【飯盛女】本来は、旅籠屋で旅人の給仕や雑用をする女性ですが、三味線を弾き唄や踊りも披露する遊女でした。

【駒牽朱印】幕府が伝馬を使用する時に用いた権威ある印鑑でこの印が押された朱印状が公用旅行者の伝馬使用許可証になります。

【人馬継立】旅行者は各宿場の人足会所、馬会所で宿場ごとに馬や人を雇いながら旅行しました。東海道では、五十三ヵ所の宿駅でこうした継立をしたので東海道五十三次と呼ばれました。

【三度飛脚】伝馬宿には飛脚屋と言う職業の人がいました。現在でいう郵便配達屋さんで三度飛脚というのは毎月東海道を三度往復したことからそう呼ばれました。

【あわ雪茶屋】江戸時代岡崎の名物と言えば、石製品、八丁味噌、鍛冶物、木綿などがあげられますが、名物の食べ物と言えば、「あわ雪豆腐」があげられます。当時あわ雪茶屋で出されていたのは、

葛や山芋をベースにした醤油味のあんをかけた「あんかけ豆腐」で岡崎宿を通行する旅人に親しまれていました。現在のお菓子「あわ雪」は、江戸時代のあわ雪に因んで作られました。

岡崎宿には、天明2年(1782)創業のお菓子屋さんがあります。

岡崎宿東の入口冠木門に来ました。ここからが二十七曲りの始まりです。冠木門の所には、説明文がありますが、反射している為、写真に撮れませんでした。

大平の一里塚を過ぎると、左側に西大平藩陣屋跡があります。ここは、テレビドラマでも人気の大岡越前守忠相が三河の領地を治めるために置いた陣屋です。

歩いていると面白い標識を発見。これから高齢時代になりますのでこのような標識が増えるのではないでしょうか。

岡崎宿から約1時間半で「藤川宿」に到着。先ず、目につくのは、岡崎市の指定文化財に登録されている「藤川の松並木」。

藤川宿西側から1kmの間に90本の黒松が植えられています。

藤川宿の西端で南西の方向に分かれて、土呂(現・岡崎市福岡町)西尾(現・西尾市)吉良(現・幡豆郡吉良町)方面へ出る道があります。この道を「吉良道」と呼んでいて、

その分岐点に「吉良道道標」が立っています。

道標石は、高さ143㎝・幅20㎝の四角柱で、彫られている文字は、右面…文化十一年(1814)甲戌五月吉日建、正面…西尾、平坂、土呂、吉良道、左面…東都小石川住 と書いてます。

宿場には、松尾芭蕉の句碑や「歌川豊広」の歌碑があります。

芭蕉の句は、 「 爰(ここ)も三河 むらさき麦の かきつばた」

歌川豊広の歌碑は、 「藤川の しゅくの棒ばな みわたせば 杉のしるしと うでたこのあし」

意味は、藤川宿の棒鼻を見渡すと杉の木で造った表示が立っており、付近の店には、西浦、吉良から持ってきたうでたこを売っており、たこの足がぶら下がっている。

歌川豊広(1774~1829)は、江戸時代後期の浮世絵師。門人として歌川広重がいます。

※「棒鼻」:宿場の入口。九州では、構口(かまえぐち)と呼んでいます。

藤川宿西棒鼻

藤川宿の町並みは、九町二十間で天保14年(1843)の宿場人口は、1213人、家数302軒、本陣は、森川家1軒、脇本陣は、橘屋大西家1軒、旅籠大7、中16、小13でした。

宿場の中ほどには、本陣、脇本陣跡があります。脇本陣は、「藤川宿資料館」としてオープンしています。

入ってみましたが、誰もいませんでした。

脇本陣の隣の本陣跡は、広場になっており、高札場などが再現されていました。

広場の奥には、本陣の石垣が残っています。また、芭蕉の句に出た「むらさき麦」は、現在、藤川小学校の児童が栽培していました。

むらさき麦は、大麦の栽培品種で観賞、染物に使われていました。別の名を「紺屋麦」「高野麦」と呼ばれ、食用にはあまり適さず次第に栽培されなくなっていました。

1996年に地元住民らで「藤川まちづくり協議会」を発足し、栽培を復活させました。(写真は岡崎観光協会HPより引用)

広重の浮世絵「藤川宿」は、東棒鼻の様子が描かれています。