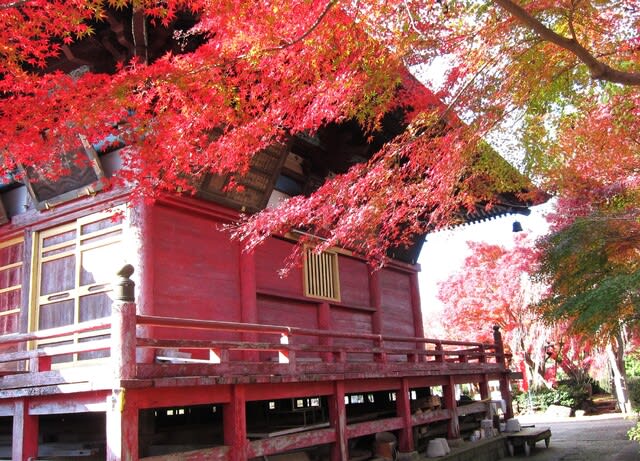

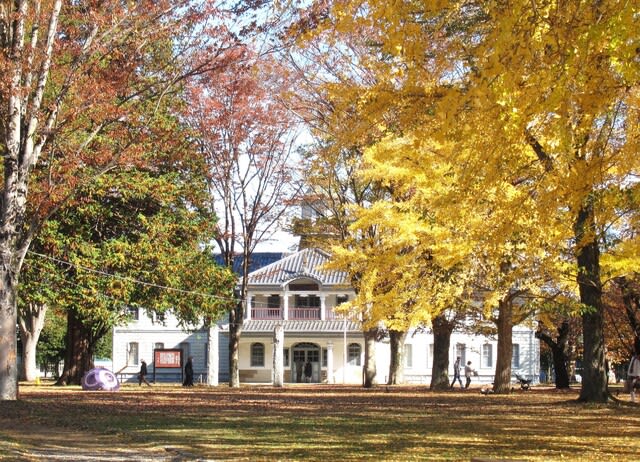

水戸の梅まつりが、偕楽園と弘道館を会場に2月11日から始まりました。今年は例年より開花が遅れていましたが、寒波にも負けず咲き始めています。

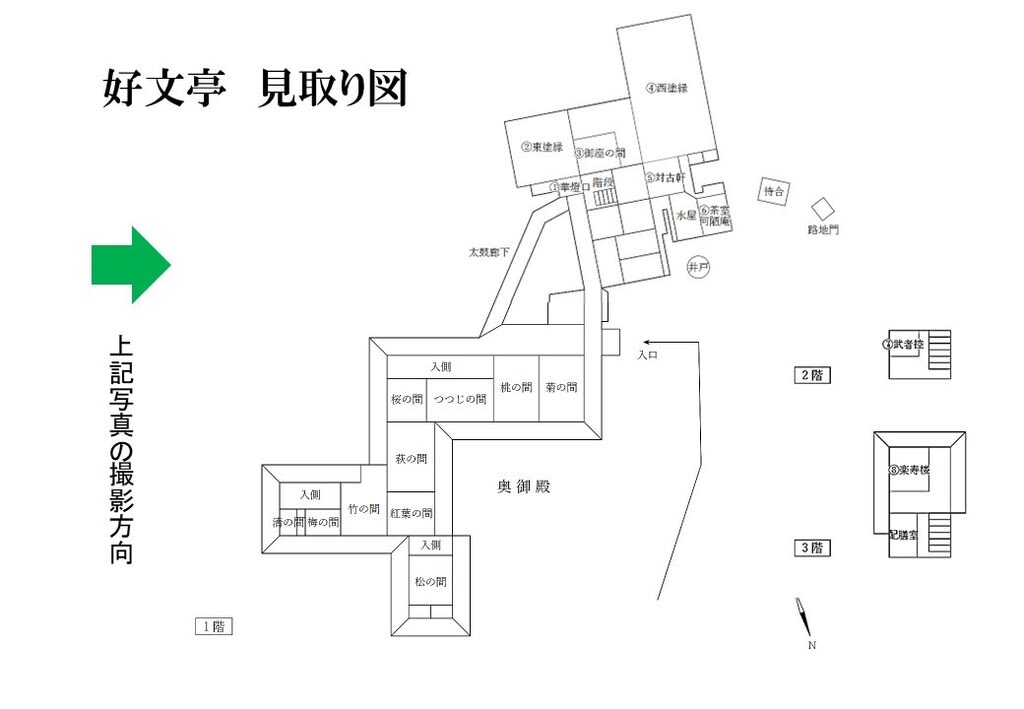

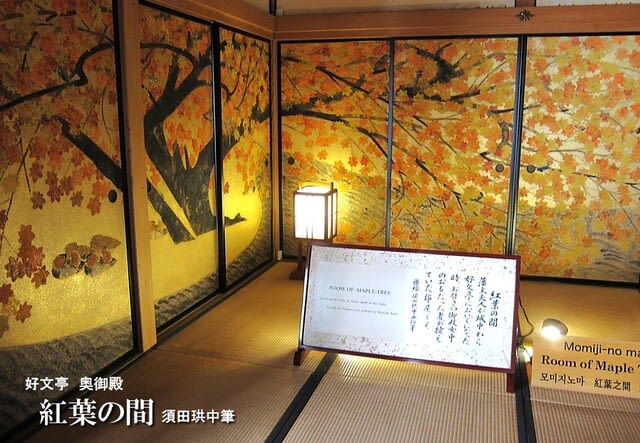

天保12年(1842)水戸藩第9代藩主徳川斉昭公の創設した偕楽園に建つ好文亭は、来園時の藩主の御座の間や、領内お年寄りや文人墨客を招いての詩歌の会などを行う広間のある好文亭本体に、藩主夫人と御付きの女中衆の休息所の奥御殿が太鼓橋廊下で結ばれています。

この好文亭は太平洋戦争末期の昭和20年(1945)8月2日の大空襲により焼失しましたが、昭和30年(1955)から3年をかけて寺社建築の老舗金剛組の施工で復元されました。現在、奥御殿には部屋の名前の花木の襖絵が描かれた9室がありますが、好文亭本体の方には板絵などの地味なものばかりがあまり目立たない場所にあります。

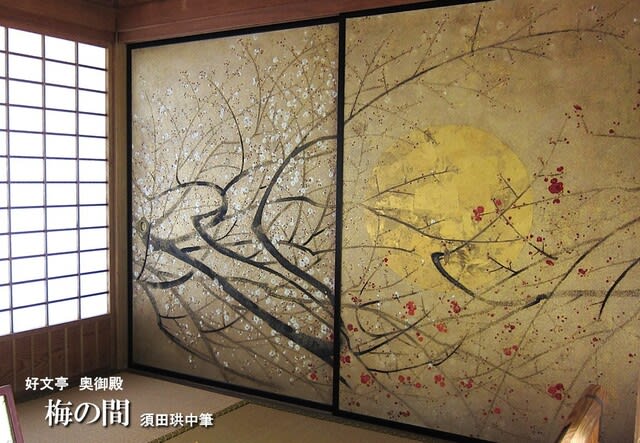

復元時の奥御殿の襖絵は当時の東京芸大の須田珙中教官によって、松の間、紅葉の間、梅の間、萩の間が描かれ、竹の間に取りかかった時に病に倒れたため、後を引き継いだ田中青坪教官によって菊の間、桃の間、躑躅の間、竹の間、桜の間が完成しました。

ところで奥御殿のこの襖絵は戦前の記録写真などが残っておらず、両人は新しい構想で描いたとされています。

この件については、たまたま見つけた東京藝術大学大学院美術研究科の植松みさと氏の研究論文「文化財建造物における障壁画の保存管理に関する研究 2016.3」によると…「明治39年4月に東京美術学校図案科(現・東京藝術大学建築学科)の教官であった大澤三之助が学生を引率し、偕楽園を訪れて、焼失前の好文亭と奥御殿の実測調査を実施していた。そのため、東京藝術大学美術館所蔵の実測図面や板戸の絵や書の模写、飾り金具などの刷本があり、戦後の再建の際にはそれらの史料によってほぼ当初の状態に復元がなされた。しかし、奥御殿の障壁画は 参考資料が残っておらず、当時の東京藝術大学の教官であった須田珙中と田中青坪によって新たな作品が制作された」と記されています。

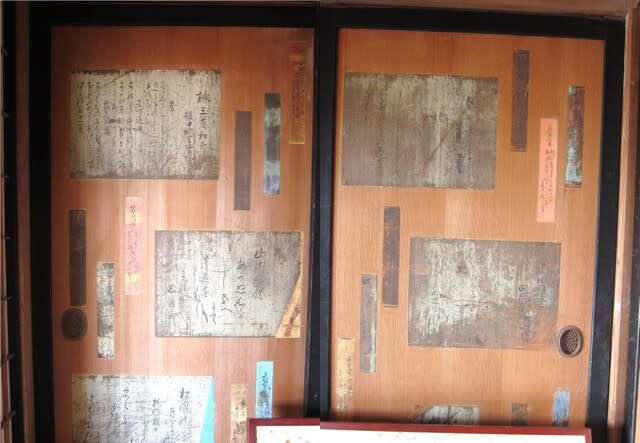

また、創設時の亭内の絵については網代茂著「水府異聞」に、「好文亭中の桐戸、襖のたぐいは当時水戸城下の書画に名声のある人々に命じて描かしめた。また水戸家所蔵の中より古色紙、短冊数十枚を選び出し、桐戸四枚に模し好古の観覧に供す。これは水戸藩医小松玄甫の筆なり。画は萩谷遷喬、三好守真、岡田一琢いずれも水墨にて揮われたる山水と梅竹の模様なりと《常磐公園覧勝図誌 松平雪江 (明治18年)》」を引用し、水戸藩絵師の萩谷遷喬と、立原杏所に学び後に松平雪山の門人小松玄甫、水戸藩士の岡田一琢、二百石とりの物頭役で酒井抱一に光琳派の花鳥を学んだ三好守真など、携わった当時の絵師を紹介しています。

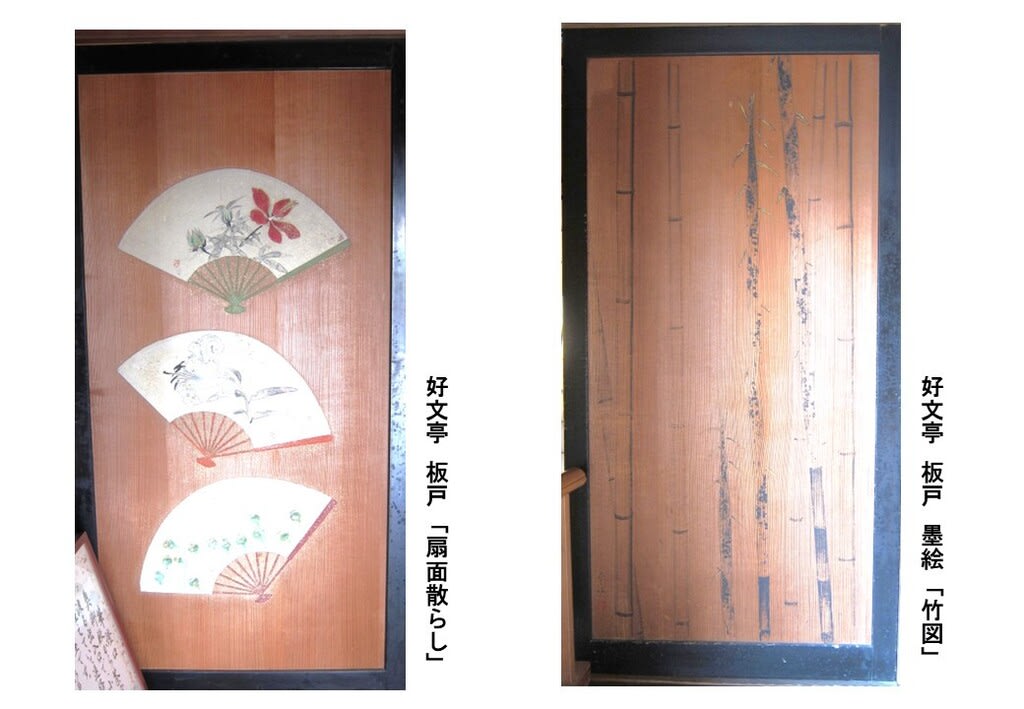

この中でも「いずれも水墨にて揮(ふる)われたる山水と梅竹の模様なり」という記述が見えます。ということは、好文亭本体にある板戸には梅図、竹図、楼閣図が墨絵で描かれているので、奥御殿の襖絵の説明ではないことになります。

以上のようなことから、開設当初の奥御殿の襖絵は白襖だったという説(寺門寿明氏「好文亭をめぐる画家たち 耕人 2002年」)に賛同したいと思います。

氏はその理由として、前述の網代茂著「水府異聞」でも消失前の奥御殿を知っている古老の話しが水墨画のようであるとか弘道館の正席の間の墨絵に似たようなものとか、あいまいな記憶で述べられており、また古い絵葉書の好文亭の写真の中に奥御殿襖絵がほとんどなく、あっても白襖で写っている(これは仙人もオークションサイトで確認しましたが、床の間や外観の写真ばかりでした)、さらに一張一弛の同じ精神で創られた一対の施設である、勉学する弘道館に対して余暇を楽しむ好文亭も、弘道館と同じ質素な白襖であったことは充分に納得できるということを挙げています。

ただし、もしそうだとしても現在の色彩豊かな襖絵は、建立の意図や周辺環境に適った素晴らしい作品ばかりで、弘道館の魅力を後世に伝える役を十分果たしていると思います。

植松さとみ氏も論文の中で「好文亭奥御殿では、当初障壁画(※襖絵)が不明であるものの、図面資料から(※当時も今の部屋名が付いていた)画題を決定し、当初の空間の維持を目指したので、再建後の建築空間が変わらずに保存されていることが評価できる」と述べていました。

一方好文亭本体の板戸類は、幸いなことに明治39年に東京芸大で模写したものが残っていたのでそれにもとづいて忠実に再現できました。主に田中青坪教官により復元されました。

華燈口にあるのは、奥御殿から東塗縁広間に通じる二畳の小部屋で、小坊主が控えて奥御殿と茶の席との連絡にあたりました。

その中にある「水戸家所蔵の中より古色紙、短冊数十枚を選び出し、桐戸四枚に模し好古の観覧に供す。これは水戸藩医小松玄甫の筆なり」と書かれたもの、これも田中青坪の復元とされています。

梅図、楼閣図は白木の杉板の板戸に描かれた墨絵で、70年近く普通の状態で保護されずに置かれているため、褪色がすすんでいます。構図や筆致などから創建時は藩の絵師萩谷遷喬により描かれたとされています。

竹図と扇面散らしも板戸に施されています。

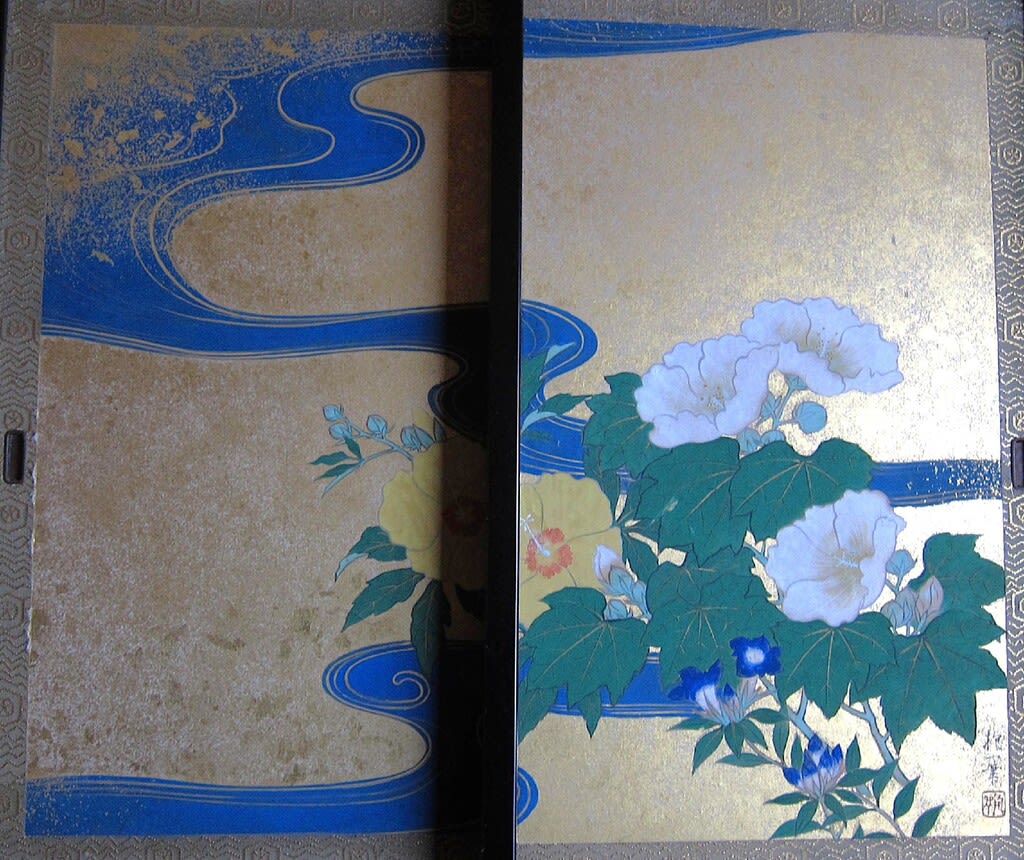

酒井抱一筆と書かれた芙蓉図は茶室手前の水屋の地袋の引き戸に描かれています。酒井抱一に光琳派の花鳥を学んだ三好守真が建設当時に襖絵に関係した縁でしょうか、田中青坪の復元です。

また詩歌の会が行われた西塗縁広間の4枚の杉戸には、約8000字の四声別韻字が書かれており、作詩の際に辞書代わりとして用いられました。東京芸大の専門家により復元されています。

ところで、ほとんど年内無休の好文亭の休館日は12月29日~31日のみ、しかも偕楽園との関連から開放的な公開状況になっているため、襖絵などには日射や湿気などの影響を直に受ける劣悪な保存環境であることが指摘されています。難しいでしょうが英知を結集して後世に残してゆく最善の方法を模索していただきたいと思います。

開花がいつもの年より遅れていた梅も、暖かい日が続けば一斉に咲き誇り、いろんな種類の梅花の饗宴をおとどけできることでしょう。

追記:奥御殿梅の間にある床脇棚の天袋に描かれた梅の絵です。この絵は東京芸大の明治39年の模写の中に含まれていたとされるので、奥御殿の襖に絵が描かれていれば模写していた筈だったということを裏付けていると思います。

以上推測の域を出ないかもしれませんが、観覧のお役に立てれば幸いです。