昨年12月、常総市の豊田城(常総市地域交流センター)を訪ねた時に、郷土の歌人、長塚節の銅像が城の入り口にあり、天守の6階は長塚節の資料展示室になっていました。係の人に聞くと近くに生家が残っているというので行ってみました。

長塚節(明治12年(1879)~大正4年(1915))はこの地の国生村(常総市国生)の豪農で父は県会議員を務めるほどの名士の長男として生まれ、3歳で小倉百人一首をそらんじるほどで神童といわれたそうです。水戸中学にも首席で入るほどでしたが病弱のため中退し、療養のかたわら短歌に目覚め正岡子規に入門しました。

節は子規に地元の産物を送り続け、栗を拾って送った時の子規の礼状が知られれています。

明治34年9月20日付の封書で

栗ありがたく候

真心の虫喰ひ栗をもらひたり

鴫三羽ありがたく候

淋しさの三羽減りけり鴫の秋

病床にて 規 たかしどの

正岡子規の死後「馬酔木」の編集同人として活躍し、伊藤左千夫とともに「アララギ」も創刊した一方、病魔に冒され、婚約をも破棄した節は病気療養を兼ね諸国を旅し、深い透察で自然を詠んだ歌を残しましたが、九州の地で36歳の生涯を閉じました。

明治43年(1910)に朝日新聞に連載された小説「土」は、夏目漱石が絶賛し、現在でも「農民文学不朽の名作」として評価されています。

生家跡の前に立つ歌碑、明治41年5月のはじめ雨の日にあひて興を催してよめると詞書して詠んだ暮春の歌の1首で、30歳のときの作品であると案内板に書かれています。

すがすがしかしがわか葉に天ひびきこえひびかせて鳴く蛙かも

生家近くの空き地にも歌碑がありました。

明治41年、29歳の時に深まりゆく秋の風情を水棹に託して詠んだもので、秋雑詠8首の中の1首である(案内板より)

鬼怒川を夜ふけてわたす水棹の遠く聞こえて秋たけにけり

長塚節の俳句です。

白帆遙にわかさぎ船や蘆の花

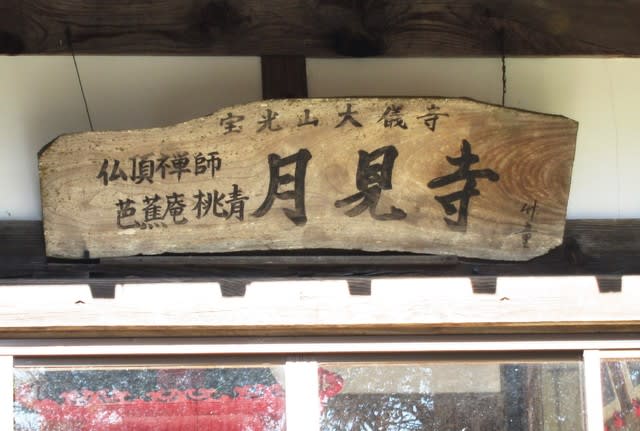

芭蕉ある寺に一樹の柚子黄なり

鳴きもせで百舌鳥の尾動く梢かな

芭蕉ある寺に一樹の柚子黄なり

鳴きもせで百舌鳥の尾動く梢かな