茨城県立歴史館では、主に県内で掘り出された土器や人形などの顔(ふぇいす)を紹介する企画展が開かれています。(11月23日まで)

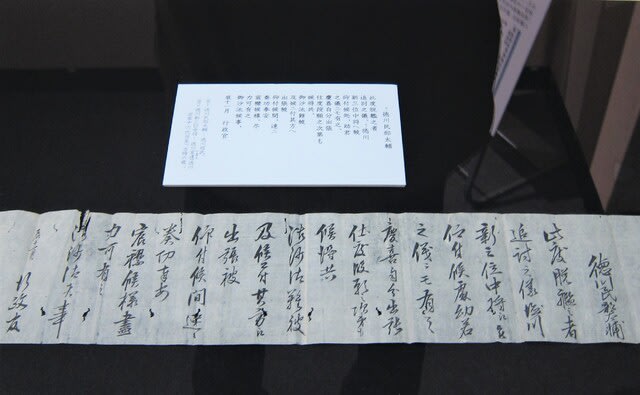

撮影禁止の展示以外は写真が撮れましたので、その一部をご紹介いたします。

先人の指が作り出した長閑で穏やかな、少し滑稽な表情を見ると、この秋津洲で生きてきた祖先の息遣いを感じ、なぜか心が和むような気がします。(写真は城里町の青山古墳から発掘された古墳時代の女子の顔です。)

縄文時代の顔は、土でできた小さな土偶です。約一万年の縄文時代に作られた土偶は全国で約2万点も見つかっているそうですが、その使用目的はまだ解明されていません。

乳房や臀部を誇張した女性を表したものがほとんどで、縄文人の女性に対する神秘的な思いから、動植物の繁殖、多産、豊饒を祈願することに結び付ける考えもあります。

また、土偶が完全な形で発見されることは極めて少なく、ほとんどの土偶が意図的に壊された状態で見つかっていることから、病気やけがなどの身代りであったとする説もあります。

弥生時代の顔は、人の顔の造形を持つ土器(人面付壺形土器)です。亡くなって埋葬して骨の状態になったものを、その後壺に入れて再埋葬するときに使われた骨壺で、1遺跡で1個くらいしか出土していないようです。

これらの顔は、中に入っている人物の顔を描いているとされ、縄文時代が女性を描いているのに対し、髭を表現したような男性的なイメージも多くなります。

左の土器は国指定重要文化財で、この種のもので国内最大級です。目や口の周りは入れ墨といわれています。(常陸大宮市泉坂下遺跡)

右は盛り上げた線の中に、細かな点で眼と口を表現しています。(那珂市海後遺跡)

左は盛り上げた顔の輪郭の中に、眼、口、眉を線で表しています。(常陸大宮市小野天神前遺跡)

右は、壺の口が顔の口になっている珍しいもので、国指定重要文化財です。(栃木県佐野市出流原遺跡)

古墳時代の顔は、その中期頃から出現した人物埴輪です。

古墳の王者やそれを守護する武人、馬子、巫女、力士などいろんな階層の人物の埴輪が発見されています。埴輪の製作集団もあり表現がより写実的になり、その表情に当時の人々の様子が浮かぶようです。

左は「挂甲をまとう振り分け髪の男子」、右は「鉾を持つ武人」、どちらも小美玉市舟塚古墳から出土しました。 ※挂甲(けいこう)とは古代の鎧の一種です

左右とも「盾持ち人」で、古墳を守る役目の埴輪ですが、威嚇的ではなくスッキリと優しい顔つきをしています。(小美玉市舟塚古墳)

左は四股を踏む動作の力士、動きが感じられます。(小美玉市舟塚古墳)

右は両手を上げる女子、優しい顔つきをしています。(土浦市今泉愛宕山古墳出土推定)

地味なテーマですが、表情が明らかになる顔を通して我が祖先の当時の暮らしを思い浮かべ、数千年前にタイムスリップすることができました。

しかし現実に戻れば、今日は衆議院総選挙の日、新内閣とそれに対する野党共闘に土器の顔の子孫たちはどんな判定を下すのでしょうか?歴史の中のほんの一瞬でも、この地球を守っていく未来への大事な一歩になるのかもしれません。