猛暑続きの毎日、ブログ取材は日向を避けて…ということで山深い幽遠な場所を探し、近年パワースポットとしても人気の高い御岩神社(おいわじんじゃ)を訪ねました。

創建時期は不明ですが、縄文後期の祭祀の遺跡や常陸国風土記(721)に「浄らかな山かびれの高峰(御岩山の古称)に天つ神鎮まる」があり、古くから信仰の聖地だったようです。江戸時代には水戸藩初代徳川頼房公が出羽三山を勧請し水戸藩の国峰と位置づけ、2代光圀公ほか歴代藩主の参拝を常例とする祈願所でした。

当時から神仏混淆による祭祀で境内に21の神社寺院がありましたが、明治の廃仏毀釈では寺院関連の建物は取り払われました。しかし他所に移して難をのがれた当時の仏像が残り、現在では神仏習合を標榜し、「神仏を祀る唯一の社として、他の神社、寺院に見られない独自の信仰」を伝えていると神社のホームページには載っています。いま全山の総祭神は神仏合わせて188柱になるそうです。

鬱蒼とした杉林の境内は下界より気温は相当低いような気がします。

大きな石灯篭の先には仁王門が見えます。

神社なのに仁王門? 明治の廃仏毀釈で建物は破壊されましたが平成3年に再建されました。

保管されていた江戸時代作の仁王像は、無事に平成の仁王門内に収まっています。

御神木の天然記念物「御岩山の三本杉」です。樹高39m、目通り幹囲8.4m、樹齢500年以上と案内板に書かれています。

水戸葵紋幕の斎神社…祭神は天御中主神などの5柱ですが、室町時代後期の作とされる木像阿弥陀如来座像も祀られている神仏習合の社です。参拝の仕方に迷いますが、ほとんどの方が神式でお詣りしていました。

斎神社の天井画は大きな竜が迫力いっぱいに描かれています。

前に来たときは小さな社でしたが、新しい大日堂が建っていました。室町後期作の木像大日如来坐像が祀られています。大日如来は真言密教の教主で根本仏とされています。

神橋を渡ると御岩神社です。

手水場は沢の水でしょうか、手を入れておけないほどの冷たさでした。

苔むした狛犬に護られた御岩神社の拝殿です。御祭神は国常立尊(くにとこたちのみこと)他の25柱ですので、ここは迷わず神式でお詣りできます。

いたるところに置かれた石仏が迎えてくれます。寛政8年(1796)の日付の入った如意輪観音です。

句碑が三つ建っていました。この神社の奥の峰の名に因んだ「かびれ」という俳誌の創設者大竹孤悠とその門人の句でした。調べてみると、創刊93年になる地元の俳誌で、結構名が知られた俳人の方々でした。

残り葉の人のけはいに散りかかる 大竹孤悠

大竹孤悠に師事し、師の亡きあと「かびれ」を主宰したと書かれています。

月の夜の石に還へりし道祖神 小松崎爽青

大正11年大竹孤悠を師と仰ぎ「生活即俳道」の道に勤しむと書かれています。

春深し杉の何処に念佛鳥 久保紫雲郷

陽のあまり射さない境内には、やっとタマアジサイが咲き始めていました。

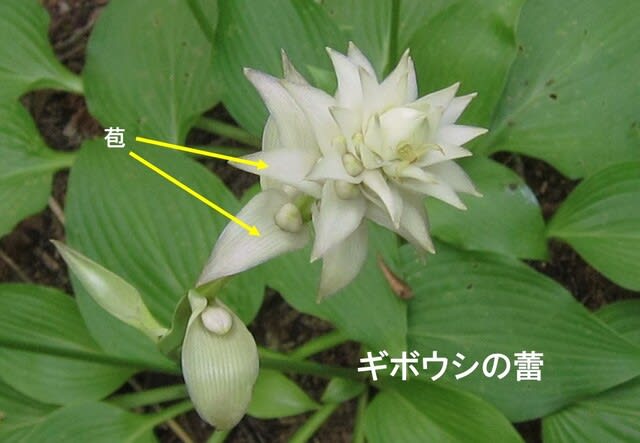

ギボウシの色も一段と濃く感じました。

熱中症警戒情報の出ている平日の昼でしたが、参拝の方の多さに驚きました。

ここは188柱の神々が宿るとされる霊山、御岩山の強い生気にあふれているとされ、近年パワースポットとして都内からの日帰りバスツワーも企画されています。

宇宙飛行士が宇宙から地球を眺めた時に、強い光が見える場所があるので調べてみたら御岩神社だった! と云う話しが広まったこともありました、真偽は分かりませんが…。