酷暑を癒やすのには冷気溢れる滝がいいかと、日本で一番多い滝の名前といわれる「不動の滝」を探し歩こうと思いましたが、2つ周っただけで秋の気配が濃厚になってしまいました。

不動の滝の由来は、空海により密教が日本に伝来し日本古来の山岳信仰と結びついて「修験道」という信仰ができてから、その修業の一つの「滝行」の滝に打たれることで、修験道で深く信仰されている不動明王の功徳を会得できるといわれ、不動尊と結びついたという説などがあります。

滝入不動

笠間市上郷にある「滝入不動」は、愛宕神社西北の山腹にあります。

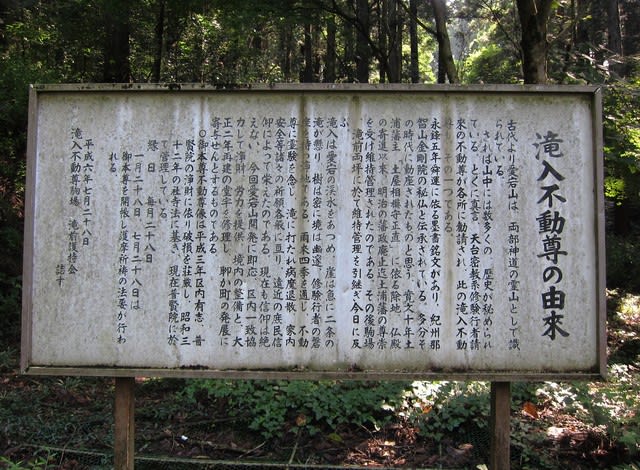

現地案内板によると、古代より愛宕山は両部神道(神仏集合思想)の霊山として知られ、山中には真言、天台密教系修験行者の不動尊が随所に勧請されていました。この滝入不動尊にも永禄5年(1562)舜運による墨書銘文があり、紀州那智山金剛院の秘仏であると伝承されています。

寛文10年(1670)土浦藩主土屋正直による除地(年貢免除)、仏殿の寄進以来、明治の藩政廃止まで土浦藩の崇敬を受け維持管理されました。

その後地元の駒場、滝前両集落の維持管理で現在まで続いていますが、御本尊の不動尊像は地元の真言宗の古刹、普賢院で管理されているそうです。

愛宕山の懐から湧き出た沢水を、二本の石樋に流しています。昔から滝前のお不動様とよばれ、この滝に打たれると頭の病気が治ると言われており、遠来の信者も多く訪れる聖地でした。

人工的な打たせの滝なので、滝というジャンルには入らないかもしれませんが、水の音だけが聞こえる、鬱蒼とした自然に囲まれた境内は、清涼感いっぱいの空間でした。

なお、ここ旧岩間町は、合気道の開祖・植芝盛平が文武・農耕生活の理想郷として修行の聖地と定めた場所で今も道場があり、ウェブ情報によると、道場生たちが修行の一環として滝に打たれに来ると出ていました。

不動の滝

国道118号線の山方宿を越えた舟生地区に「不動の滝」という案内板があり、いつも気になっていました。

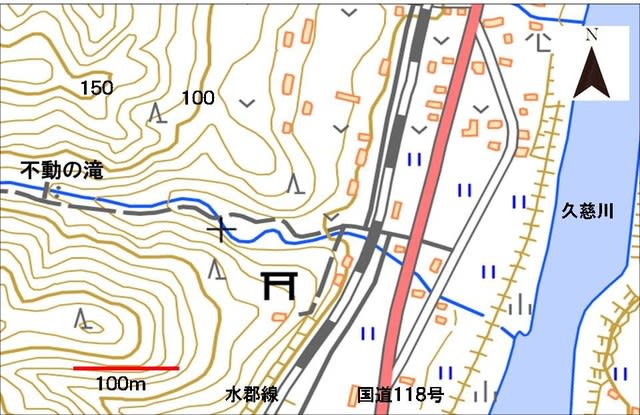

国道118号線から狭い道を入り水郡線を渡ったところに、車数台停められるスペースがあります。そこから滝沢川沿いに250mくらい、鬱蒼とした杉林の中に不動の滝があり、入り口には東屋が建っています。

案内板によると…、「深山から流れ出た滝沢川の清冽な渓流を集めて岸壁を一気に落下する不動の滝は、高さ約10m、昔から人々の信仰の対象として崇められ、この滝に不動明王の尊影を感じ、岸壁に小祠を設けてこれを祀りその威徳により五穀豊穣家内安全等現世の利益と安穏を願い、陰暦9月28日を祭日と定め当番制を用いて集会を催し、一同に不動明王を拝し、続いて集落の協議等を行い、小宴を挙げて共に楽しむこの催しは現在も続いております。

私たちは先人が保ってきたこの閑雅幽邃の地を俗化させることなく、徒に人工を加えず、この天然の美観環境を引き継ぎたいと念願するところでございます。」とあります。

水量もあまり多くはありませんが、約10mの高さの岩肌を滑り落ちる、いわゆる滝らしい滝でした。

なお、国土地理院の上図の滝記号は、高さ5m以上の滝でないと表示されず、幅20mを超える滝になると、大きな記号(黒点が4つと3つの2列7個)になるそうです。

「滝」は夏の季語ですが、別な季語を入れることでいつでも詠めるようです。

滝行者真言胸にしかと抱き 川端茅舎

滝浴びし念力の貌まだ解かず 宮田春童

人生は不可解でよし瀧の前 出口善子

新秋の光となりて滝落ちる 山根きぬえ

滝浴びし念力の貌まだ解かず 宮田春童

人生は不可解でよし瀧の前 出口善子

新秋の光となりて滝落ちる 山根きぬえ