暑さも峠を越し、秋の気配を感じることが多くなりました。「歴史を語る銅像たち①…水戸の街角を歩く 2022.8.13」の2回目です。

いちばん多いのはやはり、水戸黄門(水戸藩2代藩主徳川光圀)の像です。歴代藩主の中での知名度は全国区で、水戸駅前から大工町に至る目抜き通りにも3基あるのを今回初めて知りました。➊は、前回①で紹介しました。

➋の徳川光圀像は、水戸黄門誕生の地の入り口を示す大きな石塔の隣に建っています。この30m奥の生誕の地には黄門神社があります。

彫刻は小鹿尚久作、水戸駅東側三の丸2丁目にあります。

大工町にある➌の徳川光圀像です、水戸駅からこの大工町までの約2,000mは「黄門さん通り」といわれ、駅の東、中間点の南町3丁目、大工町と…黄門像が三体並んでいます。

制作は能島征二、大工町交番の水戸駅寄りにあります。

①でもご紹介の水戸藩9代藩主徳川斉昭の像は、水戸城のほかに南町の大通り沿いにもあります。藩政改革、産業振興を図り、また海防参与として幕政にも関わり、人材育成のための藩校「弘道館」や、「一張一弛」を掲げその付属施設として「偕楽園」を創設しました。

彫刻は後藤末吉、常陽銀行本店の道路を挟んだ真向かいにあります。

藤田東湖像です。藩主斉昭の腹心として藩政改革に勤め、また水戸学の学者としての著作も多く、幕末の尊攘運動に大きな影響を与えました。

東湖の生まれた梅香町にあります。この場所が千波湖を東に臨む高台にあることから「東湖」という号を付けたといわれています。左奥に「東湖産湯の井戸跡」が見えます。彫刻制作は能島征二です。

豊田芙雄は、藤田東湖の姪で日本女子教育の先駆者。明治9年に東京女子師範学校(後のお茶の水女子大学)付属幼稚園で日本最初の保母を務め、日本の保母第1号といわれます。東京女学校、水戸高等女学校の教諭などを歴任しました。

制作は篠原洋 大町の水戸二高(元水戸高等女学校)校門に建っています。

朱舜水は、明 (中国)の儒者、明朝再興を果たせず日本に亡命、その後光圀に招かれ、水戸学に大きな思想的影響を与え、また実用的な漢籍文化も伝えました。墓所は水戸藩主累代の墓地である瑞龍山に明朝様式で建てられています。

制作は中村義孝、藩政時代に舜水祠堂があった旧田見小路(気象台交差点東のNTT前)にあります。

栗田寛は、藤田東湖、豊田天功などに学び、「大日本史」の編修に携わり、明治以後は水戸徳川家の事業として再開された編纂の中心となり、249年の歳月をかけたその完成に大きく寄与しました。

彫刻制作は六崎敏光、本町の茨城県信用組合下市支店前にあります。

伊那備前守忠次は、江戸時代初期に関東各地で検地、新田開発、河川改修などのインフラ整備に功績のあった代官で、水戸でも灌漑用水と千波湖周辺の洪水防止のために築かれた水路は、「備前堀」という名で現在も活躍しています。

制作は山崎猛、紺屋町の備前堀道明橋にあります。

《番外編》市街地から離れた場所にある大きな銅像3体をご紹介いたします。

水戸光圀像は偕楽園公園の中心、千波湖畔に水戸城方面の東を向いて建っています。小森邦夫制作

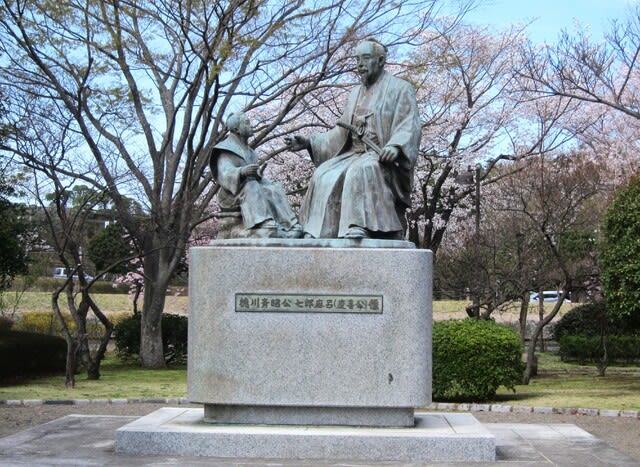

同じ千波湖畔の近くにある2代藩主斉昭と7男の七郎麿(最後の将軍慶喜)像です。(この彫刻の縮小作品が藩校弘道館の玄関式台にも置かれています)

能島征二制作

光圀ゆかりの谷中桂岸寺にある黄門一行像は、昭和50年に郡山在住の信者の方の寄贈とされますが、作者など詳細は不明です。隣地の常盤共有墓地に格さんのモデルといわれる安積澹泊(通称/覚兵衛)の墓があります。

地元に住んでいながらついつい見過ごしていますので、2回ですべて網羅できてないかもしれませんが、情報が手に入れば追加していきたいとは思っています。