常陸大宮市の東に久慈川を望む比高約20mの大宮台地東端には、佐竹一族の大宮三城といわれる部垂城、宇留野城、前小屋城が2.3Kmの直線距離の間に築かれていました。それぞれ部垂(へたれ)氏、宇留野(うるの)氏、前小屋(まえごや)氏の居城ですが、前の2城は探訪済み、最後に残った前小屋城を訪ねてみました。

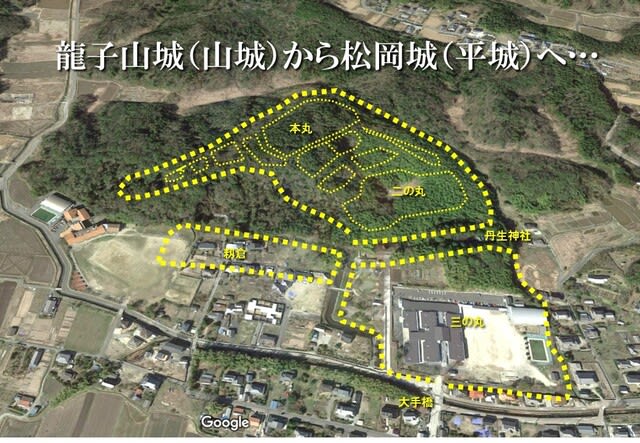

佐竹氏の城郭の特徴である連郭式平山城で、南北約300m、東西約200m、この地方の中世城郭としては堂々とした構えです。

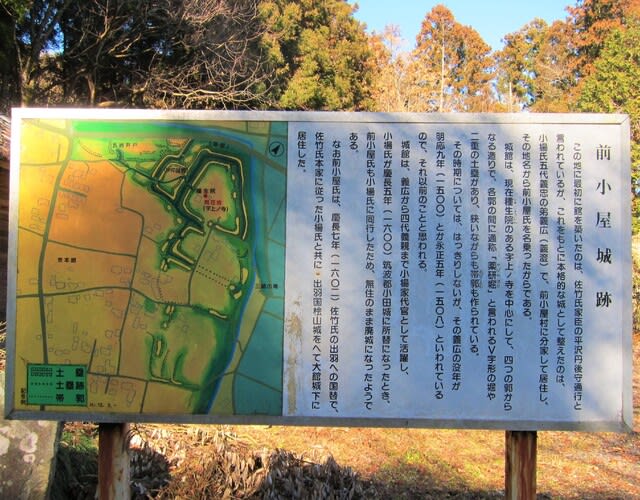

最初の築城者は秀郷流藤原氏系の那珂氏の分流で、のちに佐竹家臣となる平沢丹後守通行と伝えられています。平沢氏の衰亡後、文明~長亨年間(1469~1488)頃に佐竹一族の小場氏5代義忠の弟、義広が築城して前小屋氏を名乗り小場家の家老的存在となりました。

その後、佐竹氏の内戦が続き、山入の乱の文亀2年(1502)には佐竹義篤が籠城している孫根城に参陣して小場義忠、前小屋義弘がともに討死、天文9年(1540)の部垂の乱では部垂城の部垂(宇留野)義元を訪れていた小場義実が佐竹宗家軍に攻められ討死、前小屋城も落城したと伝わります。

しかし、最終的には佐竹氏の重臣として仕え、秋田移封に従った小場氏とともに出羽の国大館城下に移ったため、前小屋城の歴史は閉じられました。

なお正徳5年(1715)、大館城代の小場義村の家臣である前小屋民部忠利、平山半左衛門春芳らが小場城跡等に調査に訪れた様子が「常陸御用日記」として残っているそうです。

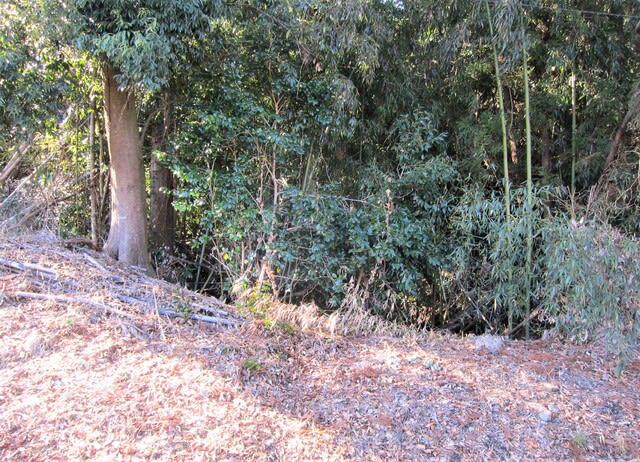

大部分が農地になっていますが、Ⅲ郭とⅣ郭間の東側に二重土塁と堀が見えます。

Ⅱ郭とⅢ郭間の東側の土塁です。西側にも残っていますが藪が深くて写真ではよくわかりません。

本丸部分のⅠ郭には泉正観世音(種生院)があります。

案内板によると、三蔵法師と弘法太子所縁の三蔵山威徳寺種生院がありましたが火災で焼失、光圀公が本堂を建立して焼失をまぬかれていた像を安置したと書かれていますが、無住寺のようです。

本堂裏の3mほどの土塁には、驚いたことに佐竹氏の城址には珍しい木製の遊歩道がつくられています。

Ⅰ郭(写真左手)の西側にあるⅤ郭(写真右手)は、馬出し郭という説もあるようです。高い二重の土塁と深さ7m、幅10mくらいの薬研堀が陸続きの西側の堅固な構えを構成しています。

Ⅴ郭(馬出し郭)の先にも二重の土塁と堀がしっかり残っています。

Ⅴ郭の先を降りた窪地に五器井戸があり、現在でも水が滲み出しています。案内板ではダイダラボッチという巨人伝説が書かれていますが詳細は不明です。

北側と東側は切り立った崖で、斜面の中間に横堀と土塁が廻されていました。

中世の常陸国北部に約500年間勢力を持っていた佐竹氏の城館はすべて土の城で、茨城城郭研究会の「佐竹氏の城館」には119もの城館が載っています。

国境の城は岩城氏、白河氏、伊達氏、那須氏、小田氏、北条氏などとの攻防戦がありましたが、本拠の大田城周辺の城館になると、その堅固な守りは一族間の争いに備えたものになってしまったという歴史が残っていました。

大宮三城のうちの二つは、下記の拙ブログに掲載しました。

部垂(へたれ)城…佐竹氏兄弟の戦いで落城 2020年1月7日

宇留野城址…佐竹系の連郭式城郭 2020年7月1日