ここ三年間ぐらいの話しなのですが、

個人的に「東北」という地にとても魅かれています。

何故だろう??か......(*´ω`)うーん......

なんだかとても魅かれるのです......

よくよく考えると、

信頼する友達も昔から東北出身の人がトテモ多いし。

好きなタイプの女の子も......(〃ω〃) ポッ

......うーむ......

(*゜ロ゜)ハッ!!

もしや自分の魂の記憶!?前世!?

にでも関係があるのだろうかっ!?(o-´ω`-)うーーん......

なんだかとても不思議な魅かれ方ではありますのです。

話は変わりますが、

「村」と「里」という2つの言葉の違いについては、

「村>里」

というような人口の多さや、

法的な定義でもって語られることが多いようにも思いますが。

僕の中にはソレ以外にも

少しばかりの「意味の違い」というものが存在していまして。

その違いというのは、

通常「市町村」などと「里」を抜いた表現をされることに

無意識的に含まれている意味であるとも思うのです。

つまり、僕は「村」の方が「里」より外部世界との繋がりや、

相互依存、共存、共栄などの関係要素が多くある

地域社会であると思うのです。

一方で「里」というのは、ある意味、

外部世界がどうであろうと、何であろうと、

そのコミュニティの中で食料も経済も

ある程度完結出来てしまう社会であって。

外部への依存や共栄関係が限りなく稀薄で、

ひっそりと隠れて存在する、

独立的要素が多い地域社会をイメージしたりします。

東北という地域は、

そんな「里」が点々と途方もなく多く、

深く散らばっているような、そんな印象があるのです。

その印象はマサニ「道の奥」......みちのく......

ソレゾレが独自の州法を持って合わさっている

アメリカ合衆国的な印象とでも言いましょうか。

合衆国ならぬ「里集国=さとしゅうこく」とでも言いましょうか。

九州や北海道などにもそんな感じはありますが、

僕の感覚では、それらの地域は東北の印象に比べると

「村」というイメージであって。

見えない部分も含めたエリア全体での繋がりや、

共有している何らかのモノが東北よりは多くあるように

感じられるのです。

さらに、東北の多くの地域社会を

そんな「里」として僕に印象づけてくるモノというのは、

意外にも点々と沢山存在する広く豊かな平原と、

それが程よく険しい山川草木によって

「自然と区切られている」

という部分でしょうか。

その「程のよさ」というのは、

大いなる自然がまるで家々を隔てる

「塀」のような感覚でもって存在している感じで。

強固で高い「隔絶」とは違う、

そんな特徴が東北特有の「自然で柔らかい里」感を

生み出しているように思えています。

下の写真の美しい里は、

僕の好きな岩手県、花巻、東和の里。

上記したような東北の「里感覚」がよくわかる地の一つで......

郷土の偉人にしても、

野心的な政治家や武人や、

革命家などのタイプは九州や四国、関東以西の本州に多く。

対して、

東北の為政者であった伊達政宗さんや奥州藤原氏の特徴としては、

鉱物資源も含めた豊かな地の恵みを基盤として、

中央政権や国家とは明らかに距離をとった独自の地域完結型で。

理想郷的な執政や文化を築いていたようにも思えます。

江戸時代の米沢藩主

「上杉鷹山(うえすぎようざん)」

などはその最たる例かもしれません。

古代、大和朝廷から蝦夷(えみし)と呼ばれた時代もそうだったように思います。

更に、

そんな東北偉人の最大の特徴というのは、

実は学識者、文化人、文人系が多いようにも思われます。

世界的にも有名な書「武士道」の著者であり、

お札にも描かれた新渡戸稲造(にとべいなぞう)。

ポスト印象派の萬鉄五郎(よろずてつごろう)。

医学者、野口英世。

詩人、石川啄木。

小説家、太宰治。

日本人初の物理学者、山川健次郎。

四大国学者の一人で、神道家の平田篤胤(ひらたあつたね)。

高村光太郎......は東京の人ですが......

彼にインスピレーションを与え続けた妻の智恵子さんは東北出身の方。

============================

「智恵子抄」

智恵子は東京に空が無いといふ。

ほんとの空が見たいといふ。

私は驚いて空を見る。

桜若葉の間(あいだ)に在るのは、

切っても切れない

むかしなじみのきれいな空だ。

どんよりけむる地平のぼかしはうすもも色の朝のしめりだ。

智恵子は遠くを見ながら言ふ。

阿多多羅山(あたたらやま)の山の上に

毎日出ている青い空が智恵子のほんとうの空だといふ。

あどけない空の話である。

============================

こんな感覚や世界観というのは、

僕は中央国家や一般社会とは距離があっても成立してしまう、

自己完結型の「とても豊かな環境」が

育んでいるような気がしてしまうのです。

「IHATOV」......イーハトーブ。

もう一人、

忘れてはいけない東北の偉大なる文人、宮沢賢治。

「イーハトーブ」とは、

その「宮沢賢治(みやざわけんじ)」さんによる造語。

その語源は明らかにされていませんが、

彼の心象世界にある理想郷を指す言葉であるようです。

それは、彼の生まれ故郷であると同時に、

生涯にわたる活躍の舞台であった「岩手県」を

イメージして作られた言葉なのだそうです。

この言葉は、これまでも多くのアーティストが、

多くの作品のモチーフにしてきてもいて。

曲を作ったり、映画を作ったり、

ゲームやTV番組にもなったり、と。

色々な所で耳にすることも多い言葉ではないかと思います。

僕には岩手だけでなく

「東北の地を表す言葉」としても感じられる、

とても好きな響きを持った言葉です。

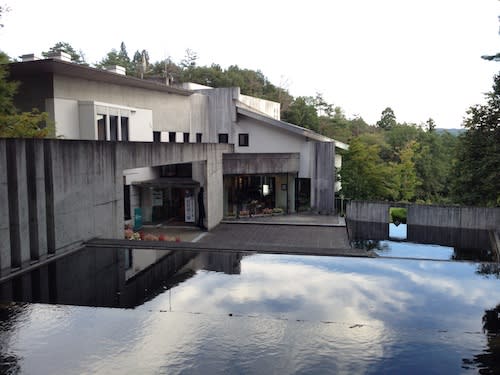

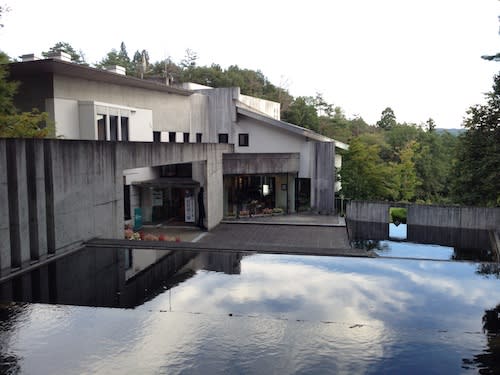

「イーハトーブ」といえば、

温泉でも有名な花巻の街の郊外にある

「宮沢賢治イーハトーブ館」

その館の中にあるお気に入りのカフェ。

館の近くにあるお蕎麦屋さん「なめとこ山」。

入り口にある懐かしいポストや、

店内にはストーブなども置いてあります。

とてもイーハトーブなお店。(^^)

美味しい♪( ´▽`)

そして、

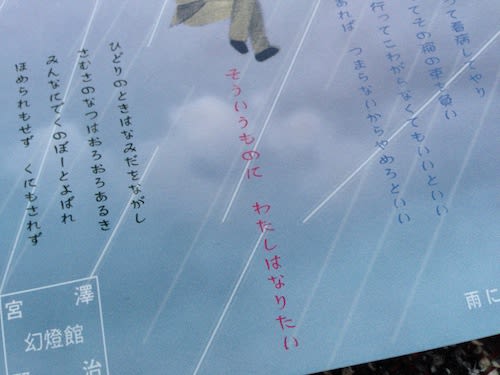

イーハトーブ館で買って来た宮沢賢治のポストカード

「雨ニモマケズ」。

自宅の壁に貼ってありまする。

このあまりに有名な言葉も、

智恵子抄のように東北の大地が産んだ言葉に思える時があります。

東北の里々に暮らす人々の心持ちを含んだ言葉に

感じる時があるのです。

============================

雨にも負けず

風にも負けず

雪にも夏の暑さにも負けぬ

丈夫なからだをもち

慾はなく

決して怒らず

いつも静かに笑っている

一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べて

あらゆることを自分を勘定に入れずに

よく見聞きし

分かり

そして忘れず

野原の松の林の陰の小さな萱ぶきの小屋にいて

東に病気の子供あれば 行って看病してやり

西に疲れた母あれば 行ってその稲の束を負い

南に死にそうな人あれば 行ってこわがらなくてもいいといい

北に喧嘩や訴訟があれば つまらないからやめろといい

日照りの時は涙を流し

寒さの夏はおろおろ歩き

みんなにでくのぼーと呼ばれ

褒められもせず 苦にもされず

そういうものに わたしはなりたい

============================

最後に一つだけ。

偉大なる宮沢賢治さんに一つだけ提案をさせてもらえれば、

この詩篇の最後の部分に......

こんな案もあります————————

そういうものに、

わたしはなれない(T . T)ぶぇ。

個人的に「東北」という地にとても魅かれています。

何故だろう??か......(*´ω`)うーん......

なんだかとても魅かれるのです......

よくよく考えると、

信頼する友達も昔から東北出身の人がトテモ多いし。

好きなタイプの女の子も......(〃ω〃) ポッ

......うーむ......

(*゜ロ゜)ハッ!!

もしや自分の魂の記憶!?前世!?

にでも関係があるのだろうかっ!?(o-´ω`-)うーーん......

なんだかとても不思議な魅かれ方ではありますのです。

話は変わりますが、

「村」と「里」という2つの言葉の違いについては、

「村>里」

というような人口の多さや、

法的な定義でもって語られることが多いようにも思いますが。

僕の中にはソレ以外にも

少しばかりの「意味の違い」というものが存在していまして。

その違いというのは、

通常「市町村」などと「里」を抜いた表現をされることに

無意識的に含まれている意味であるとも思うのです。

つまり、僕は「村」の方が「里」より外部世界との繋がりや、

相互依存、共存、共栄などの関係要素が多くある

地域社会であると思うのです。

一方で「里」というのは、ある意味、

外部世界がどうであろうと、何であろうと、

そのコミュニティの中で食料も経済も

ある程度完結出来てしまう社会であって。

外部への依存や共栄関係が限りなく稀薄で、

ひっそりと隠れて存在する、

独立的要素が多い地域社会をイメージしたりします。

東北という地域は、

そんな「里」が点々と途方もなく多く、

深く散らばっているような、そんな印象があるのです。

その印象はマサニ「道の奥」......みちのく......

ソレゾレが独自の州法を持って合わさっている

アメリカ合衆国的な印象とでも言いましょうか。

合衆国ならぬ「里集国=さとしゅうこく」とでも言いましょうか。

九州や北海道などにもそんな感じはありますが、

僕の感覚では、それらの地域は東北の印象に比べると

「村」というイメージであって。

見えない部分も含めたエリア全体での繋がりや、

共有している何らかのモノが東北よりは多くあるように

感じられるのです。

さらに、東北の多くの地域社会を

そんな「里」として僕に印象づけてくるモノというのは、

意外にも点々と沢山存在する広く豊かな平原と、

それが程よく険しい山川草木によって

「自然と区切られている」

という部分でしょうか。

その「程のよさ」というのは、

大いなる自然がまるで家々を隔てる

「塀」のような感覚でもって存在している感じで。

強固で高い「隔絶」とは違う、

そんな特徴が東北特有の「自然で柔らかい里」感を

生み出しているように思えています。

下の写真の美しい里は、

僕の好きな岩手県、花巻、東和の里。

上記したような東北の「里感覚」がよくわかる地の一つで......

郷土の偉人にしても、

野心的な政治家や武人や、

革命家などのタイプは九州や四国、関東以西の本州に多く。

対して、

東北の為政者であった伊達政宗さんや奥州藤原氏の特徴としては、

鉱物資源も含めた豊かな地の恵みを基盤として、

中央政権や国家とは明らかに距離をとった独自の地域完結型で。

理想郷的な執政や文化を築いていたようにも思えます。

江戸時代の米沢藩主

「上杉鷹山(うえすぎようざん)」

などはその最たる例かもしれません。

古代、大和朝廷から蝦夷(えみし)と呼ばれた時代もそうだったように思います。

更に、

そんな東北偉人の最大の特徴というのは、

実は学識者、文化人、文人系が多いようにも思われます。

世界的にも有名な書「武士道」の著者であり、

お札にも描かれた新渡戸稲造(にとべいなぞう)。

ポスト印象派の萬鉄五郎(よろずてつごろう)。

医学者、野口英世。

詩人、石川啄木。

小説家、太宰治。

日本人初の物理学者、山川健次郎。

四大国学者の一人で、神道家の平田篤胤(ひらたあつたね)。

高村光太郎......は東京の人ですが......

彼にインスピレーションを与え続けた妻の智恵子さんは東北出身の方。

============================

「智恵子抄」

智恵子は東京に空が無いといふ。

ほんとの空が見たいといふ。

私は驚いて空を見る。

桜若葉の間(あいだ)に在るのは、

切っても切れない

むかしなじみのきれいな空だ。

どんよりけむる地平のぼかしはうすもも色の朝のしめりだ。

智恵子は遠くを見ながら言ふ。

阿多多羅山(あたたらやま)の山の上に

毎日出ている青い空が智恵子のほんとうの空だといふ。

あどけない空の話である。

============================

こんな感覚や世界観というのは、

僕は中央国家や一般社会とは距離があっても成立してしまう、

自己完結型の「とても豊かな環境」が

育んでいるような気がしてしまうのです。

「IHATOV」......イーハトーブ。

もう一人、

忘れてはいけない東北の偉大なる文人、宮沢賢治。

「イーハトーブ」とは、

その「宮沢賢治(みやざわけんじ)」さんによる造語。

その語源は明らかにされていませんが、

彼の心象世界にある理想郷を指す言葉であるようです。

それは、彼の生まれ故郷であると同時に、

生涯にわたる活躍の舞台であった「岩手県」を

イメージして作られた言葉なのだそうです。

この言葉は、これまでも多くのアーティストが、

多くの作品のモチーフにしてきてもいて。

曲を作ったり、映画を作ったり、

ゲームやTV番組にもなったり、と。

色々な所で耳にすることも多い言葉ではないかと思います。

僕には岩手だけでなく

「東北の地を表す言葉」としても感じられる、

とても好きな響きを持った言葉です。

「イーハトーブ」といえば、

温泉でも有名な花巻の街の郊外にある

「宮沢賢治イーハトーブ館」

その館の中にあるお気に入りのカフェ。

館の近くにあるお蕎麦屋さん「なめとこ山」。

入り口にある懐かしいポストや、

店内にはストーブなども置いてあります。

とてもイーハトーブなお店。(^^)

美味しい♪( ´▽`)

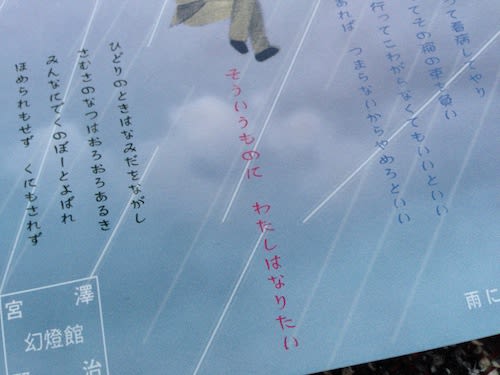

そして、

イーハトーブ館で買って来た宮沢賢治のポストカード

「雨ニモマケズ」。

自宅の壁に貼ってありまする。

このあまりに有名な言葉も、

智恵子抄のように東北の大地が産んだ言葉に思える時があります。

東北の里々に暮らす人々の心持ちを含んだ言葉に

感じる時があるのです。

============================

雨にも負けず

風にも負けず

雪にも夏の暑さにも負けぬ

丈夫なからだをもち

慾はなく

決して怒らず

いつも静かに笑っている

一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べて

あらゆることを自分を勘定に入れずに

よく見聞きし

分かり

そして忘れず

野原の松の林の陰の小さな萱ぶきの小屋にいて

東に病気の子供あれば 行って看病してやり

西に疲れた母あれば 行ってその稲の束を負い

南に死にそうな人あれば 行ってこわがらなくてもいいといい

北に喧嘩や訴訟があれば つまらないからやめろといい

日照りの時は涙を流し

寒さの夏はおろおろ歩き

みんなにでくのぼーと呼ばれ

褒められもせず 苦にもされず

そういうものに わたしはなりたい

============================

最後に一つだけ。

偉大なる宮沢賢治さんに一つだけ提案をさせてもらえれば、

この詩篇の最後の部分に......

こんな案もあります————————

そういうものに、

わたしはなれない(T . T)ぶぇ。