濾胞性リンパ腫は低悪性度のリンパ腫の代表格ですが、少し難しい病気です。何が難しいのかと言いますと、他の低悪性度リンパ腫もそうですが、今のところ完治できると言えないからです。

完治できる病気であれば、病気がわかった時点で治療をして、完治を目指せば良いのですが、そうではないところが難しいところです。

そして治療選択肢として、リツキシマブが登場するまでは「経過観察して、悪化してきたら治療開始(watchful waiting)」が基本でした。積極的な治療のメリットが少ないからです。

しかし、リツキシマブの登場で積極的治療もOKになりました。

NCCNガイドラインではStage IやStage IIであっても抗体医療±化学療法という記載になっています。もしくは経過観察です。

進行期は基本的に治療をするのですが、低腫瘍量進行期という考え方があり、このグループに経過観察とリツキシマブ単剤の治療を行うのとどちらが良いかという臨床試験も行われました。

そんな感じで、濾胞性リンパ腫の患者さんが最もバラエティに富んだ説明、治療方針になってしまうわけです。だから大変なんです。

正直、唯一の説明はそういうことでないのですが(患者さんに合わせて実施します)、一つの案として低腫瘍量進行期の患者さんを例に説明をしてみます。

Sさん(65歳、男性)は半年くらい前に足の付け根の腫瘤に気がつかれていましたが、しばらく様子を見られていて、先日近くのクリニックにかかられました。そこから当科に紹介していただき、先日リンパ節生検という検査を受けていただきました。

検査の結果ですが、濾胞性リンパ腫という病気になります。

濾胞性リンパ腫は悪性リンパ腫のうち、非ホジキンリンパ腫というグループに入ります。これには低悪性度から高悪性度までありますが、濾胞性リンパ腫は低悪性度リンパ腫の代表格になります。

(他の低悪性度リンパ腫も治療は濾胞性リンパ腫に準じて行うなどと記載されているものも多く、これが基本になります)

濾胞性リンパ腫は年単位でゆっくり増大してくる悪性リンパ腫で、昔は治療を悪化傾向になるまで行わずに、タイミングを計るような腫瘍でした。

今は積極的に治療をすることもありますし、様子を見ることもあります。それは病気によって症状があったり、腫瘍が全身に広がっていたりした場合は積極的に治療を行います。それ以外の場合は積極的に治療をするか、様子を見てから治療を行うかは患者さんの考え方次第になります(という意味で、バラエティに富んでいます)。

積極的に治療を行うかどうか検討するというのは、早期に治療を開始しても、悪化してから治療を開始しても全生存率は差が出ないと言われているからです(積極的な治療が生存には影響しない)。

Sさん:なるほど。腫瘍があることがわかっているが、その人の生活や仕事の状況なども考慮して対応できるということでよろしいでしょうか?

そうですね。症状があるかないか、全身への広がり具合、検査異常などの状況、それらを総合して治療を積極的に行うか検討することになります。

まず、それらを判断するためにPET-CTという検査と骨髄の検査を受けていただきます。PET-CTは全身の腫瘤状になっているリンパ腫を見つけ出すのに、現在最も良い検査です(濾胞性リンパ腫でも推奨はPET-CT)。骨髄の検査はPET-CTではわからない、骨髄にバラバラと入っている腫瘍を見つけ出すのに実施します。

それらの検査を行なっている間に、必要な血液検査も行います。

Sさん:わかりました。宜しく御願い致します。

(10日後に全ての検査結果が出そろいます)

今日は今まで行ってきた検査の結果を説明するために、きていただきました。まず、広がり具合ですが、PET-CTでは鼠径リンパ節(足の付け根)、腹腔内(お腹の中)、胸腔内(胸の中。縦隔周囲など)などに病変は存在します。ただ、大きな病変はなさそうです。骨髄の検査では異常は認めませんでした。これらの検査結果からStage IIIとなります。

Sさん:進行期ですか・・・。

濾胞性リンパ腫は症状が出るのが遅く、診断された時点で75%の人が進行期と言われています。進行期だからと言って、ショックを受けすぎる必要はありません。ここから治療をしていくわけですから。

そのほかの検査結果ですが、貧血(Hbとなっています。

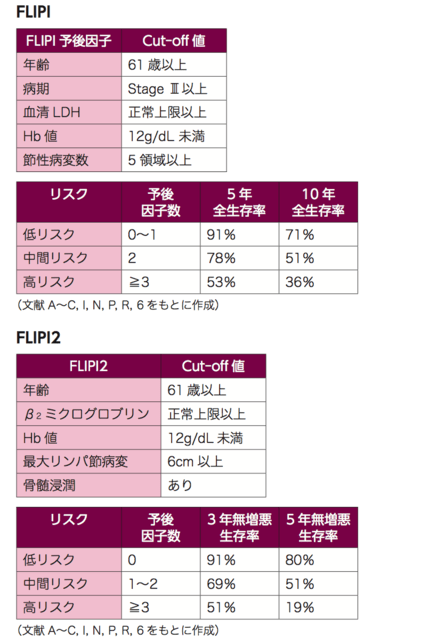

FLIPI(リツキシマブ登場以前の基準)では2点で中間リスク、FLIPI2(リツキシマブ登場後の基準)では1点で中間リスクになります。

(個人的には高リスクでなければ、あまり気にしていません)

先ほども申し上げましたが、SさんはStage IIIAという状態です。濾胞性リンパ腫は進行期だから治療という考え方もありますが、高腫瘍量でなければ様子を見るという考え方があります。

それはいくつかの基準(GELFの基準が有名)がありますが、それで亭主要領であれば経過観察というのも方法になります。

Sさん:低腫瘍量でも進行期ですよね。経過を見るのは怖いです。

そのお気持ちはよくわかります。そこでいくつかの考え方があるのですが、低腫瘍量・進行期の患者さんを対象に、経過観察をしたグループとリツキシマブという濾胞性リンパ腫治療のキードラッグのみで治療を行なったグループ、リツキシマブで治療を行なった後にリツキシマブの維持療法を行ったグループで比較をしたものがあります。

その結果は生存期間に差はありませんでしたが、抗癌剤を併用した治療を行う必要性が出た患者さんがリツキシマブで治療をしたグループで少なかったという結果でした。

(黒が経過観察、薄いピンクがリツキシマブを治療したあと経過観察、濃いピンクがリツキシマブを治療した後に維持療法をおこなったグループです)

ですので、全く治療を行わないのが不安であれば、そういう選択肢もあります。治療開始はいつでもできますので、Sさんとご家族で相談していただいて、来週その結果を伺えればと思います。

Sさん:わかりました。ありがとうございます。

こんな感じでしょうか。

症状がある患者さんやGELFの基準を満たす患者さんは積極的に治療を行うのが普通ですので、説明は「治療を行なった方が良いグループです」という内容になります。

限局期の場合は年齢によっては放射線治療も検討します。抗がん剤治療よりも放射線治療の方が良い場所もありますので(照射範囲内に重要臓器が少ない、鼠径部のリンパ節のみなど)、高齢者であればそれもありかと思います。

放射線治療も嫌だな・・・と言われれば、限局期はリツキシマブ単剤でも大丈夫です。

今のところ進行期の患者さんではR-CHOPを行うのが普通だと思います(こちらの記事を参照してください僕の非ホジキンリンパ腫の説明の仕方(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫:DLBCLを例に)、悪性リンパ腫の説明(僕の説明の仕方))が、再発時の手段は色々増えてきました。ベンダムスチンなどですね。

再発時にリツキシマブ+内服治療という選択肢をとった患者さんもいます(再発までの期間が空いていたのと、本人が「もう点滴は嫌」とおっしゃられたので。僕の担当では2人いますね)。

治療方針は主治医の先生とよく相談して頂ければと思いますが、濾胞性リンパ腫はそういう意味で難しいですし、医師も患者さんもよく相談して治療方針を決めなくてはいけないなぁと思っています。

いつも読んでいただいてありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。

http://blog.with2.net/link.php?602868

人気ブログランキングへ←応援よろしくお願いします

それでは、また。

血液内科 ただいま診断中!クリエーター情報なし中外医学社

血液内科 ただいま診断中!クリエーター情報なし中外医学社