マントル細胞リンパ腫はサイクリン D1陽性、t(11;14)という転座が特徴の悪性リンパ腫です。このサイクリンD1というものは細胞増殖のスタートボタンです。スタートボタンが入りっぱなしの悪性リンパ腫になります。

昔は高容量の抗がん剤治療(入院治療が必要なもの、R-HyperCVAD/MAなど)ができるのであれば実施、それが難しい患者さんではR-CHOPが標準治療でした。

(R-CHOPや悪性リンパ腫一般についてはこちら:僕の非ホジキンリンパ腫の説明の仕方(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫:DLBCLを例に)、悪性リンパ腫の説明(僕の説明の仕方))

ところがベンダムスチンが登場し、VR-CAP(ボルテゾミブ+リツキシマブ、ドキソルビシン、シクロホスファミド、プレドニゾロン)など治療法の進歩があり、説明が難しくなりました。

僕は高齢者だとR-CHOPの反応を見て、リツキシマブ+ベンダムスチンに行くことが多かったのですが、VR-CAPは・・・?

VR-CAPの効果は論文で知っているのですが、大学から離れて医務室などで働いているのでやったことがない(VR-CAPを患者さんに使用したことがない)のでなんとも・・・(汗

ちなみにVR-CAPはビンクリスチン(微小管阻害剤:神経毒性が強いが骨髄抑制はほとんどない)をボルテゾミブ(神経毒性が強く、血小板産生抑制作用がある)に変更した治療で、完全寛解率が53% vs 42%と高く、無再発生存率も24.7ヶ月vs 14.4ヶ月ですので、効果は良いのです。ボルテゾミブを加えることで血小板減少が多く(72% vs 19%)、輸血が必要な患者さんも23%と多いのです。

ただ、有効性は高いので、70歳前後ならばこっちの方が良いかな。けど、80歳くらいだとベンダムスチンを選択するかしら・・・など、色々思っています。

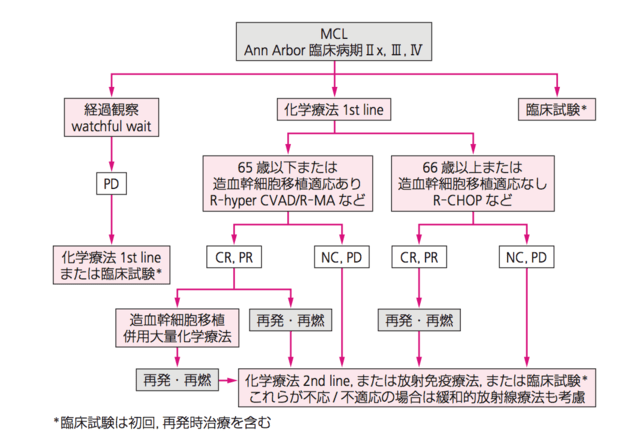

ということで、説明が難しくない若年者のマントル細胞リンパ腫(MCL)の説明を記載します。

Tさん(62歳、男性)は巨大な脾腫の原因精査のために当院に紹介となりました。診察時に行くつかのリンパ節も触れましたので、リンパ節生検をおこなったところマントル細胞リンパ腫(MCL)と診断されました。

MCLは中等度悪性度に位置する非ホジキンリンパ腫で、月単位で進行します。60歳以上に多く、進行期で見つかる患者さんが多いのも特徴です。肝臓や脾臓が腫れたり、骨髄の中に入り込んだり、血液中に出てきたり、消化管ポリポーシス(ポリープ状になったリンパ腫が腸にいっぱいできる)なども起こすことがあります。

Tさんは今回、へそまで大きくなった巨大な脾腫がきっかけで受診されました。そういったこともよくあります。

Tさん:すでに脾臓とリンパ節に病変があるので、進行期なんでしょうか?

進行期と考えて良いと思います。ただ、最初の評価として広がり具合を確認します。そのためにPET-CTと骨髄の検査を行います。PET-CTは固まっている腫瘍を、骨髄の検査はバラバラに入ってきている腫瘍を確認するのに行います。

今回は進行期とわかっているかもしれませんが、治療する前にあった病変が全て消えるかどうかを確認するのは非常に重要なので、まずは検査を行います。

Tさん:消えることはあるのですか?

MCLの完全寛解率は低くないです。むしろ治療は普通に効くことが多いのですが、再発率も高いという特徴があります。

MCLの治療方針は65歳未満で、強い化学療法が行える患者さんは入院しての治療を行うことが一般的です。

当院ではHyperCVAD/MA療法(高容量シタラビンを併用する)という治療を行います。これはバーキットリンパ腫や急性リンパ性白血病の再発時に行うような強い治療になります。これにリツキシマブという薬を加えて治療を行います。

その後の治療効果次第ですが、自家末梢血幹細胞移植を行うこともあります。

それらの治療で長期に寛解状態を維持できることもありますが、再発する患者さんもいます。その場合は、状況に合わせて治療を行います。

Tさん:再発時の治療もあるのですか?

本命の治療を行う前に再発時のことを考えるのはあまりオススメしませんが、再発時にはベンダムスチンという薬やボルテゾミブという薬を使用した治療を行うと思います。また、イブルチニブという薬も承認されましたし、外国では他の薬(mTOR阻害薬など)もあります。将来は色々な薬が出てくるかもしれません。今は若いからこそできる治療でできるだけ良い状態を長期に維持させることを目標にしましょう。

Tさん:治るとはおっしゃらないのですね。

治るといって良いかがわからない状況です。先ほどの治療は自家移植を行わなくても、比較的良い成績が出ていますし、自家移植を併用すればさらに良い効果があるかもしれません。しかし、長期の経過で再発する患者さんもいますので、治るとは言いにくい病気です。

もちろん、将来は治るといってよくなる日も来ると思います。今は最良の治療を行い、それで完治していれば良いと思いますし、そうでなくても良い状態を作り出すことに大きな意義がありますので、頑張って一緒に治療をしていきましょう。

こんな感じになると思います。

WHO2016改訂でindolentな経過のMCLの患者さんはSOX11という因子が陰性であるということが言われるようになりました。

高齢者などでこのSOX11が陰性の場合は「経過観察」というのも選択肢になるかもしれません。

いつも読んでいただいてありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。

http://blog.with2.net/link.php?602868

人気ブログランキングへ←応援よろしくお願いします

それでは、また。

血液内科 ただいま診断中!クリエーター情報なし中外医学社

血液内科 ただいま診断中!クリエーター情報なし中外医学社