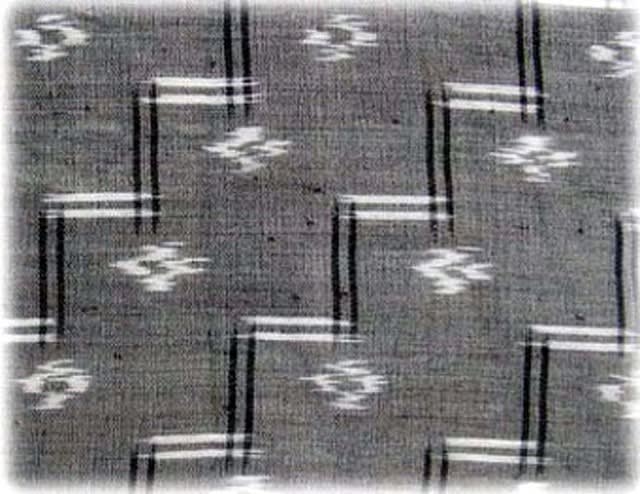

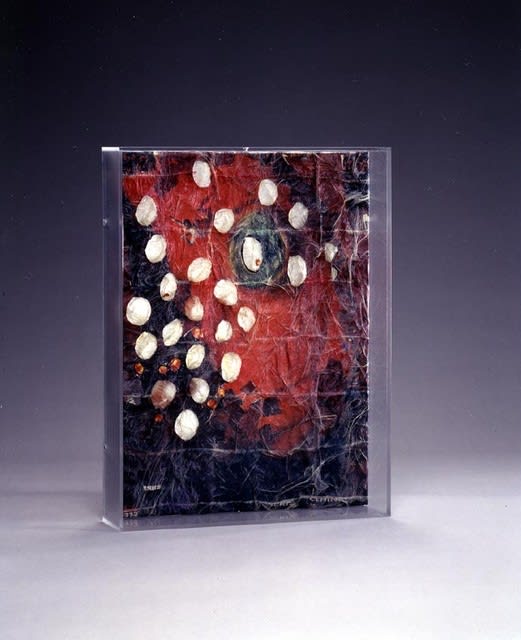

◆橋本真之「果樹園-果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実」(撮影・高橋孝一)

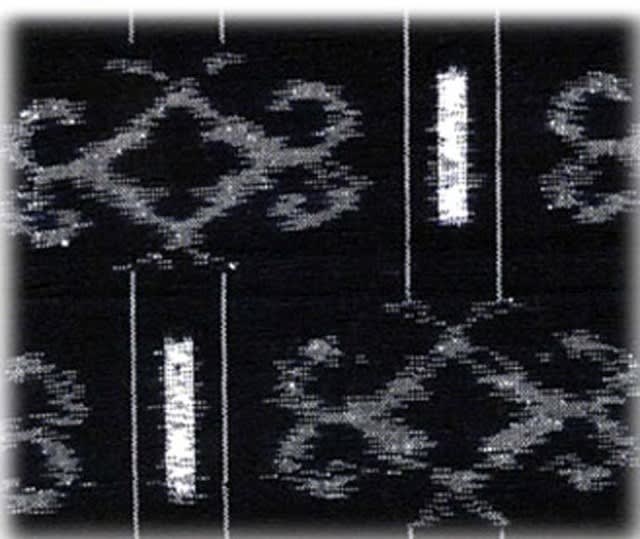

◆橋本真之「果樹園-果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実(内部)」

撮影:橋本真之

◆橋本真之「果樹園-果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実」

撮影:高橋孝一

2005年4月10日発行のART&CRAFT FORUM 36号に掲載した記事を改めて下記します。

造形論のために(終章)『存在の上澄みに向かって②』 橋本真之

2005年4月10日発行のART&CRAFT FORUM 36号に掲載した記事を改めて下記します。

造形論のために(終章)『存在の上澄みに向かって②』 橋本真之

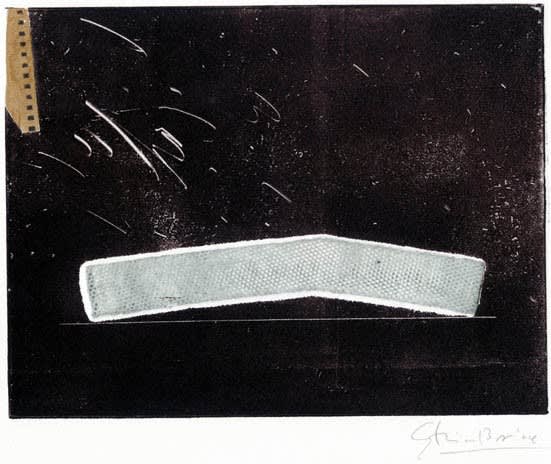

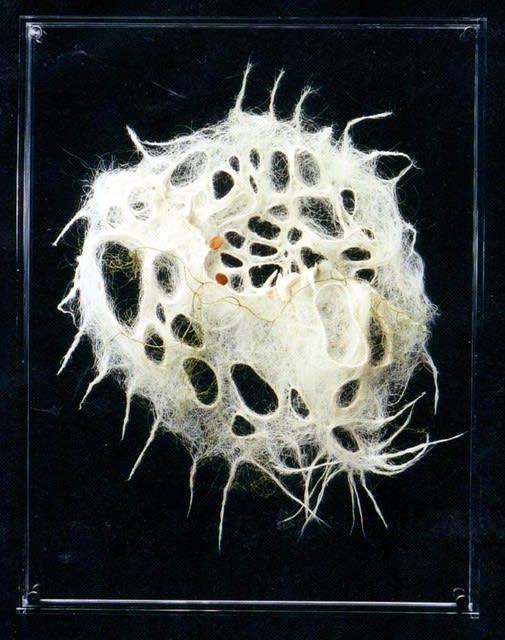

一撃一撃と槌跡を積み重ねて曲面が形成される。その曲面のうねりの暗い坑道を幾曲がりも進んで行き、そこに斜めに射した光は私の記憶に幾重にも折り重なって沈んで行く。発端から、もう30年も辿り続けた、金属と共に運動する日々の鼓動の結果が、目の前に横たわっている。その内部の底に、天空からの雨滴が世界の塵埃を運んで来る。かのほの暗い空間には、もう私の肉体は戻れない。そこには小さな水溜まりが出来ていて、今は静かな水面を作っている。その水底にまで届く光は微かだが、そこにある空間の重い沈黙は、私と銅と結接した思想の澱だろう。銅の曲面を丁寧にたどれば、消え残っている歪みのそこかしこに、私の生の逡巡と葛藤が刻みつけられている。運動体と化した銅の気配は常に私の肉体の脆弱を嗤っているようだが、時として、長い「時」に耐え得ない肉の腐敗を憐れんでいる風を見せさえする。銅膜の表面の密度は拡散して行き、私の一撃一撃はその間を踏み行く。銅を叩けば槌目の重なりに限りなく顕われる頂点を、確実に叩き続けていると、あるいは銅の凹曲面の負の頂点の連なりを叩き続けていると…やがて膜状組織にみなぎる張力がやって来る。それは私の行く先を導くようにやって来る。空間を切り進むようにして、私の「時」を喰らって銅が成長する。それは銅を肉体とした私の消耗して来た「時」の成長でもある。そして、私自身の肉体の「時」の手応えとして、そこに自らの思考の運動を見ることになる。私はこの幾曲がりを、何度繰り返したことだろう?

世界の濁水の中に、塵埃と共に時を過ごす存在の沈黙の日々。この地球上のいかなる場処においても、同様に事々は沈黙のまま循環し、充満している。この水底深くに沈潜し、息を殺して、自らの包む水の層が静かに澄んで来るのを、私はじっと待つのだと、20代の初めに覚悟した。すでに40年近い年月が過ぎ去った。まだ自らの方法論さえ獲得出来ぬ頃の、焦燥に充ちた宛のない願望が、今も私の心を占めている。鍛金という限界だらけで時代離れした金工技術によって、自らの方法論を見い出した後にも、同じ願望に誘なわれて、いたずらに時を過して来た。すでに、いつの日にか成就出来るか?というような私の年令ではないのは重々承知している。わずかな手懸りをたよりに進んでいるけれども、危険な幾曲がりの紆余曲折を経ながらも、常に指針として方位を示す磁力のごとき空間の中心軸。私がすでにこの全身で感触して来た事々の延長の先に、そして、だどって来た筋道の全体に、おそらくそれは遍満して在るのだろう。それらの凝集する澄明の日々はいかにしてやって来るべきか?

すでに老いの迷宮が始まっている。行く先に待っている昏迷の日。人々に忌み嫌われて来た老いの向こうに分け入る時節が来たのである。覚束ない感覚の揺れの中から垣間見る自我の結晶作用、あるいは欲望の昇華作用の運動展開、その道筋の私の乏しい経験の中からも、私はその手懸りを獲得して来た。その手懸りの覚え書きとして、この「造形論のために」は縷々書きついで来たのだった。扨、私はもうひと押ししなければばならない。少なく見積もっても、もう20年ばかりの時間が必要だろう。その後に私の生がまだ尽きていなければ、この章の続きが書けるに違いない。

私に解ったことは簡単なことだ。形に意味がある訳ではない。運動展開する構造の動態に特有のフォームが形成される時、そのフォームが私の造形思想を自証するのである。すでに西洋近代の色と形の構成論・表現論は消費しつくされているのだが、この運動構造形成論の鉱脈はいまだ無尽蔵である。

騒音の中に聞いた聖歌、海辺の林檎、厳そかな帰り道、いずれも私の20代の頃の乏しい経験がもたらしたものが何であったのか、今私には解る。これらの表現の方途を持たなかった世界の顕現の経験が、長い月日の間に私の具体的な認識の足の踏み処となって来たのである。造形行為というものが、そうした認識作用を伴なわずには、なされ得ないことは確かなのだ。私にはそのように思われる。

しかし、私の前にある銅がなくては、また右手に握った金槌なしには、造形思考は始まりはしなかったのである。それらの具体的な経験は、私に方位を示しはしたが、具体的表現の手立てやイメージを与えはしなかった。もっとも、イメージ操作で事がすむくらいなら、私は疾っくに造形行為を捨てていたはずだが、私はそうした芸術的詐術よりも、具体的事物から出発しなければならなかったのである。実に異物としての銅が、私の肉体中の結石のように、痛みを伴いながら結晶を成長させるのを待たねばならなかったのである。それは長い時を要する、生の限りを使い果たす造形行為なのだということを、私は覚悟したはずだ。いや、むしろこの単純な労働行為がささえる方法が、私に覚悟をせまったのだった。この異物を抱え続ける日々の思考の中で、私の世界が次第に言語の隙間を縫って緊密に組織立って来るのを見た時、その筋道が物質とそれを扱う技術の中から、じりじりと導き出されて来ることに、驚きを覚えた。すなわち私の素材と方法の理路は、当然の事ながら物質的限界を持つことを覚悟するところから始まったのである。

我々がこの世界に生きるということは、そうした事なのだ。プラトンが言うように(注)、我々は洞窟の中で光に背を向けさせられて一生壁に映った存在の影だけを目にして生きているというのであれば、我々の認識そのものが影だということだろう。そのような認識が我々の生を貧しく空疎なものにして来たのではなかったか?その後の哲学も大なり小なりプラトニズムを底に沈めたイデア思想ではなかったか?むしろ、この限界を出発として、世界の存在を充足させ得る認識に向かうことが出来なければ、我々はいつまでも擬いものの認識を押しつけられ続けることになるはずだ。我々は、この充足の手応えを徹底して自覚してこそ、虚無に向かって悠揚として消滅することが出来るに違いない。存在の上澄みとは、その様にしてこそ清々しく顕現するのでなければならない。この結石を抱き続ける苦汁の日々。目の前の林檎を因習を捨てて見るということの素朴な抵抗感が私を動かした。かの日々の持続する思考の動態として、いまも物質が私と共に運動している。この表裏一体に絶対運動膜がある。さもなくば、この生は欺瞞である。目の前の実在さえ動かし得ずに、一体何を動かそうというのか?

今ここに自らの肉体が育てた果樹園が運動体と化している。この鼓動は私のものか?

(注) プラトン「国家」

永い間の連載になりましたが、今回をもって終了と致します。御愛読有難うございました。

山口県立萩美術館にて4月22日より来年2月頃まで「果樹園-果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実」の新作部分を含む展示が行われます。また茶室展示「揺れる日々の中に」も合わせて御覧いただければ幸いです。 橋本真之

永い間の連載になりましたが、今回をもって終了と致します。御愛読有難うございました。

山口県立萩美術館にて4月22日より来年2月頃まで「果樹園-果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実」の新作部分を含む展示が行われます。また茶室展示「揺れる日々の中に」も合わせて御覧いただければ幸いです。 橋本真之