山査子の一種だそうです。敦煌莫高窟に行くバス乗り場脇で。

今回の旅で、最も印象深かったのがこの敦煌の莫高窟(千仏洞)でした。

大抵のものがサラサラと崩れ去る砂漠の中、

想像を超える作業によって全長25kmにも及ぶ壁窟が造られたということに、

当時の人間の底力を思わずにはいられません。

下4枚は修復された9階建ての楼閣と外観(自分で撮ったもの)。

何が当時の人間たちにその力を与えたのかについて、

教え子たちの意見では、過酷な砂漠の自然状況が人々を宗教に向かわせ、

その信心が不可能を可能にしたのでは?という事でした。

確かに信心が力の土台になったことでしょうが、

それでも、サラサラの砂地に石の絶壁があり、

そこに人びとが千年以上も壊れない穴を掘り、

色彩鮮やかな仏像を残したことの不思議さと凄さは、

この洞窟の一つ一つを実際に見たとき、心震える思いで受け止めました。

現在、492個の石窟のうち12個しか見られませんが、

年々、公開する洞窟は減っており、

今回、私たちが見られた横臥する仏の像の窟も今年限りで公開を中止するそうです。

下は全長25kmを4分割した写真です。(研究所の写真を撮ったもの)

もう一つ、私が感銘を受けたことがあります。

1900年の発見以降、イギリス、フランス、日本、ロシアなどが

洞窟から膨大な文献を安く買い取っていったり、

アメリカが壁の絵を剥ぎ取り、奪っていったりしましたが、

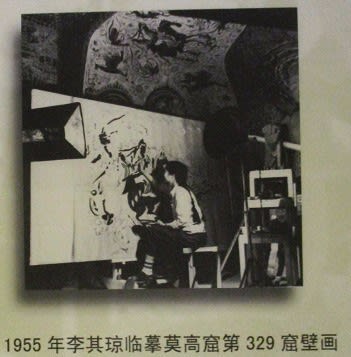

新生中国の人々は、

1950年代から膨大な時間をかけてしっかりと修復を行い、

その修復作業中の人々の表情がある人は慈愛に満ち、

ある人は希望と力に満ちていたことです。

はじめに建設した人々から千年の歴史を経て

パスされたものを心から大切に修復する人々の姿。

井上靖の『敦煌』の世界がまだここには息づいているのを感じました。

↓壁窟周囲に植えられた梨の実を取っているところ。

↓同じく小麦(いや、燕麦だったかな)の収穫。

(以上、研究所掲示の写真のまた撮り)

今も梨の木にはたくさんの実がついていました。

砂漠の緑化もこの地域は成功裡に進んでいるようです。

葡萄畑もたくさんありました。

↓入場チケットの写真の季節は秋でしょう。

紅葉が美しいですね(遠景には雪が見えます)。

万里の頂上ほどではありませんが、テントの遥か後方まで人びとの列が見えます。

しかし、実に大勢のガイドさんがいて、回転が速く、

待ったのは20分くらいでした(10人程度の小グループに一人のガイドさんがつきます)。

石窟の中の写真撮影は禁止です。

↓見学後、敦煌市内に戻って、昼食か夕食か分からない時間帯に食べた

敦煌ならではのロバの肉です。

ロバには申し訳ないことですが、たいへん美味しくいただきました。