先日、韓国人と銀座ライオンで飲んでいるとき、チェチ재치という韓国語を教えてもらいました。

漢字語で、漢字表記は才致。

日本語にはない言葉です。

才知(頭の働き、知恵)という言葉はありますが、才致はない。知と致は韓国語での発音もハングル表記も異なります。逆に韓国語に「才知재지」という言葉はありません。

朝鮮語辞典(小学館)では、才致に「才覚、機転、とんち」という訳を当てています。

韓国の標準国語大辞典では、

눈치 빠른 재주. 또는 능란한 솜씨나 말씨.

気が利く能力。または巧みな腕前や言葉遣い

となっています。

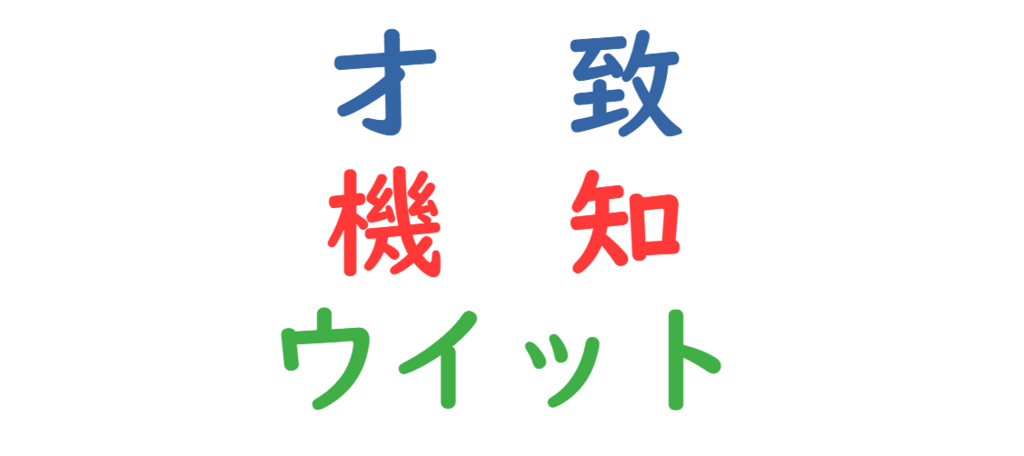

「才致がある人」という用例でよく使われ、「機転が利く人」「機知に富んだ人」「ウイットのある人」のような意味だと思われます。(機転기전、機知기지という韓国語は辞書に載っていません)

上で、「気が利く」と訳した韓国語は 눈치가 빠르다(ヌンチが早い)。

ヌンチ눈치という言葉は、韓国語で非常によく使われますが、日本語でぴったりした訳語がない。

標準国語大辞典では、

他人の気持ちをそのときどきの状況から推し量ること。

朝鮮語辞典では、

(人の気持ち・物事の気配などを)すぐに感じ取る能力。勘、直感、機転、センス。

となっています。

会食で、目上の人のグラスが空いているのにすぐ気づいて焼酎(ビール)を勧める人は、「ヌンチが早い(気が利く)人」。気づかない人は「ヌンチがない(気が利かない、鈍感な)人」と言われます。

才致の意味に戻ると、「才致ある人」というのは、「人の気持ち、その場の雰囲気を感じ取って、巧みな会話ができる人」ということになるでしょうか。

銀座ライオンのベテランウエイターが、まさにそんな感じでした。

日本語では、ウイットがある、機知に富む、機転が利くなどの表現が思い浮かびます。でも、この三者は少しずつニュアンスが違う。

三省堂国語辞典(三国)では、機知と機転を次のように説明し分けています。

機知:その場に応じてうまい表現を使ったりできる、すぐれた頭の働き。とんち。ウイット。

機転:とっさの場合に応じた、頭の働きや気配り。

機転のほうには、何か予想外のことが起こったときの対処能力というニュアンスがあります。

ウイットは、

ウイット:機知や機転(の感じられることばやしゃれ)。

となっていて、機知・機転の同義語扱い。

こういうときは、『語感の辞典』(岩波書店)が役立ちます。

機知:時と場合に応じてとっさに働いて気の利いた対応がとれる才知。

機転:時と場合に即応した頭の働き。「機知」や「頓智」が能力として身についた才知を意味するのに対し、この語はその場その場に発揮される具体的な対策などの工夫をさす傾向がある。

ウイット:その時その場に即して気を利かせる才知。鋭い攻撃より、皮肉をこめた巧妙な表現による反駁に本来の精神がある。時に笑いを誘うが、単純におかしいコミカル系とも、しみじみとおかしいユーモア系とも違い、気の利いた刺激を伴った滑稽という点に特徴がある。

なるほど。

『語感の辞典』は、それぞれ具体的な例もあげています。

機知:パリの小さな靴屋の両隣に新しく大きな靴屋が開店して、一軒は「ヨーロッパ一の靴屋」、もう一軒は「世界一の靴屋」と派手な宣伝を始めたため、間に挟まれてすっかり影が薄くなった小さな靴屋は「入り口はここ」という看板を出した(『ふらんす小咄大全』)。これは、機知に富んだ好例。

機転:修理に入った先の浴室のドアを開けたらあいにくその家の奥様が入浴中だったとき、職人が「これは失礼、旦那様」と叫ぶ話(『キートンの笑智大学』)。とっさに出たこの一言は心理的に女性を救い、まさに機転の利いた発言の好例。

ウイット:ロンドンのデパートが爆撃された翌日、「このたび入り口を拡張いたしました」と書いた立て看板だ出た。惨状を別の角度からとらえることで悲劇を喜劇に仕立て直し、こんなことぐらいで生活が破壊されるのではないという自負をひそませたウイットの例。

わかりやすい!

ブログ記事も、才致、機知、ウイットに富んだものにしていきたいです。

機転のほうには、何か予想外のことが起こったときの対処能力というニュアンスがあります。

ウイットは、

ウイット:機知や機転(の感じられることばやしゃれ)。

となっていて、機知・機転の同義語扱い。

こういうときは、『語感の辞典』(岩波書店)が役立ちます。

機知:時と場合に応じてとっさに働いて気の利いた対応がとれる才知。

機転:時と場合に即応した頭の働き。「機知」や「頓智」が能力として身についた才知を意味するのに対し、この語はその場その場に発揮される具体的な対策などの工夫をさす傾向がある。

ウイット:その時その場に即して気を利かせる才知。鋭い攻撃より、皮肉をこめた巧妙な表現による反駁に本来の精神がある。時に笑いを誘うが、単純におかしいコミカル系とも、しみじみとおかしいユーモア系とも違い、気の利いた刺激を伴った滑稽という点に特徴がある。

なるほど。

『語感の辞典』は、それぞれ具体的な例もあげています。

機知:パリの小さな靴屋の両隣に新しく大きな靴屋が開店して、一軒は「ヨーロッパ一の靴屋」、もう一軒は「世界一の靴屋」と派手な宣伝を始めたため、間に挟まれてすっかり影が薄くなった小さな靴屋は「入り口はここ」という看板を出した(『ふらんす小咄大全』)。これは、機知に富んだ好例。

機転:修理に入った先の浴室のドアを開けたらあいにくその家の奥様が入浴中だったとき、職人が「これは失礼、旦那様」と叫ぶ話(『キートンの笑智大学』)。とっさに出たこの一言は心理的に女性を救い、まさに機転の利いた発言の好例。

ウイット:ロンドンのデパートが爆撃された翌日、「このたび入り口を拡張いたしました」と書いた立て看板だ出た。惨状を別の角度からとらえることで悲劇を喜劇に仕立て直し、こんなことぐらいで生活が破壊されるのではないという自負をひそませたウイットの例。

わかりやすい!

ブログ記事も、才致、機知、ウイットに富んだものにしていきたいです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます