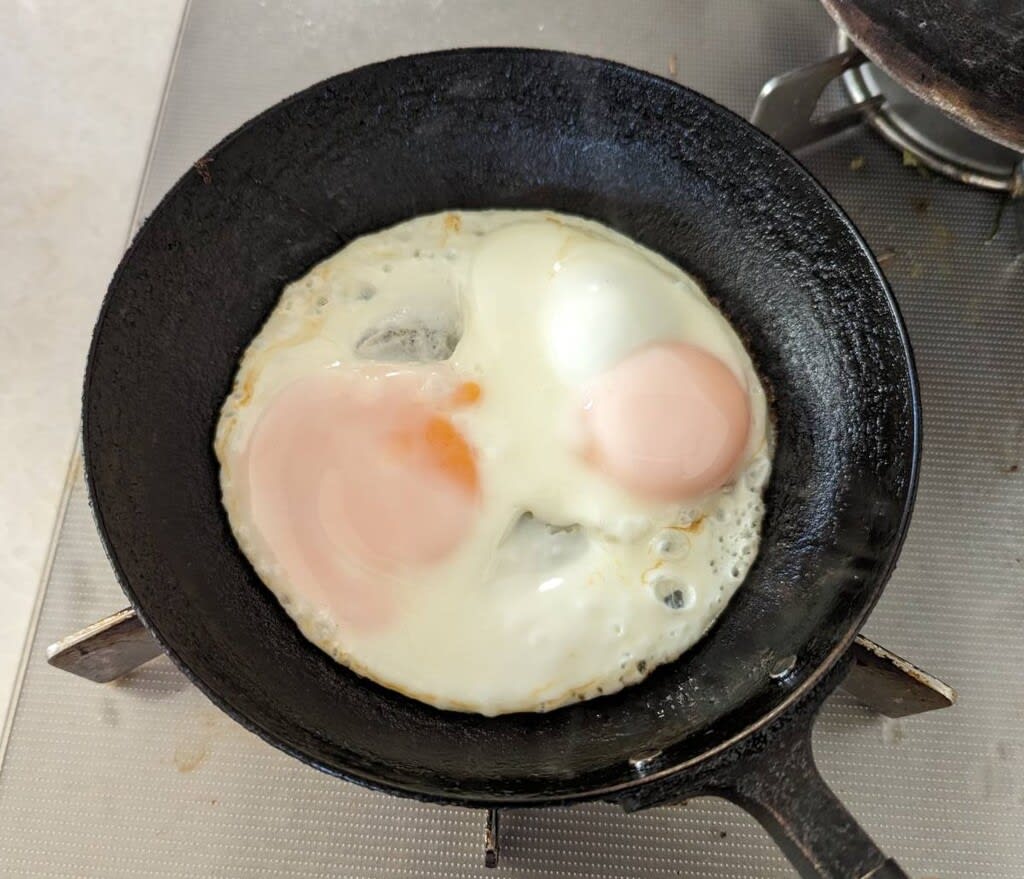

写真:卵を2つ使った目玉焼き(片目はやや失敗しました)

私の育った家では、物心ついたときから、朝ご飯はパン食でした。

これが当然と思っていたのですが、小学校の集団登校でいっしょに行く友だち(いろいろな学年が混じっていました)の話を聞いていると、どうもパンではなく、ごはんを食べている家が多そうだということがわかり、意外でした。

パン以外に何を食べるかというと、目玉焼きです。ただ、私の家ではこれを「目玉焼き」と呼ぶこともありましたが、「玉子焼き」ということのほうが多かったと記憶します。

ふつう、玉子焼きといえば、「厚焼き玉子」を意味するということがわかったのは、小学校高学年になってから。わが家でも頻度は少ないながら、遠足や運動会のお弁当では、いわゆる玉子焼きが入っていました。

目玉焼きも卵を焼いた料理に違いないわけですから、玉子焼きの一種といえるでしょうが。

ある日曜日、近所の友だちがわが家に遊びに来て、昼近くになったので、母が

「お昼ご飯は玉子焼きを作ってあげるわね」

と言いました。出された「目玉焼き」を見た友だちは、

「これ、玉子焼きじゃないよ」

といいました。その子の家では、目玉焼きを食べたことがないようでした。

話を聞くと、その子のいう「玉子焼き」は、「目玉焼き」でも、「厚焼き玉子」でもなく、「炒り卵」のことでした。

家によって、「玉子焼き」の指すものが違っていたのですね。

ところで、当時のテレビのクイズ番組に「クイズグランプリ」というのがありました。

視聴者参加の番組で、分野ごとにさまざまな問題が出題され、早押しで答えるものです。

あるとき、

「目玉焼きで使う卵はいくつ?」

という問題が出ました。

早押しで答えた参加者は「1つ」と答えましたが、不正解。

正解は「2つ」でした。そして司会の小泉博が、

「卵が1つの場合は『片目焼き』ですね」

と言ったのです。

これを見ていたわが家の家族は、声を揃えて

「えーっ! そうだったの?」

と驚きました。

いまだかつて、わが家で卵を2つ使った玉子焼きを作ったことがなかったからです。

「うちのは片目焼きだったんだ!」

もっとも、昔の卵は大きさが不揃いで、ときどきやけに細長いのが混じっていることがありました。そういうのはたいてい「双子」(黄身が2つ入っている)ですね。

それに当たった人は、ラッキーにも、「片目焼き」ではなく「目玉焼き」を食べることができました。

試みに、私が小学生だったころに発行された『新明解国語辞典』(初版、1972年)を引いてみると、

めだまやき【目玉焼】鶏卵を二つ落として、並べて焼いた卵焼き

となっていて、「卵を二つ」使うことが明記されていました。クイズグランプリの「正解」が正しかったことが裏付けられました。

わが家で毎朝食べていたのは、「節約型」の「片目焼き」だったわけです。(辞書に「片目焼き」の項目はありませんが)

続いて、最新の『三省堂国語辞典』(第八版、2022年)を見ると、

めだまやき【目玉焼】たまごの中身を、そのままフライパンに落として焼いたもの。黄身が目玉に見える。

となっていました。使う卵の個数については、言及がありません。

つまり、現代では、卵1個のものも、堂々と「目玉焼き」を名乗ってよいことになります。

調べてみると、目玉焼きの起源は明治時代に遡るということです。

そのころ、卵は高価だったでしょうから、家庭料理というより「洋食屋」のメニューだったと思われます。そのときに使われた卵の個数が2個だった。そして、それを真似した「裕福な家」の目玉焼きは2個だったが、私の生家のような庶民の家では、節約して1個にしたのでは…。

あくまで推測です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます