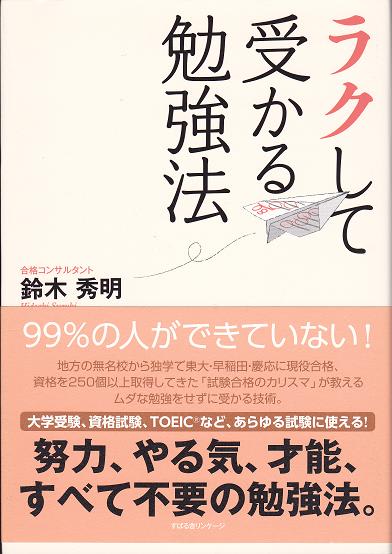

リンクしている「シカクロード」の鈴木秀明さんが書かれた本である。

「資格界の若手の切込み隊長」と彼を呼んだのはいつのころか・・・その彼の肩書きは、いつの間にか、「合格コンサルタント」となっていた(笑)

「ラクして受かる勉強法」とか帯に書かれた「努力、やる気、才能、すべて不要の勉強法」と書かれた一文は、私の忌み嫌うものであるが、内容は、総じて好意的に読ませていただいた。p.131の「やるべきことは、ゴールと現状との乖離をゼロにすることです。」なんて、なかなか、彼の若さでは言えない言葉である。すばらしい一言であると感心しております。

p.222の「勉強を勉強と思わない」というのも首肯できいい言葉なのだが、続く「勉強を勉強ではなく、何か別の作業ととらえることです」というところの、「作業」がちょっと、もったいないような気がしてしまう。

やはり、資格取得が100を超えたころから、勉強は勉強ではなくなったのだが、「作業」というより、「日常」というような感じなんだな・・・とはいえ、これは私の主観。鈴木さんが「作業」というのであれば、それは作業なのかもしれない。ただ、少なくとも、「勉強」というものではないのは事実。

あと、本のカバーの折り込んだところに『がんばってるけど、なかなか結果が出ない「あの人」に読ませてあげてください。』という一文が涙を誘う。ただ、この一文はp.231の「とにかく受かるまで受け続ける」という一文に繋がるものだと信じている。受かるまで受け続けることの大切さは、やはり「あの人」に伝えたい一言である。

この本のよいところは、当に、「鈴木秀明の学習ノウハウが余すところ無く公開されているところ」である。この手の本を書く人は、得てして、最後の方に、資格の情報といった「紙面の無駄使い」をしてしまうのだが、鈴木さんはすべて、その受験テクニックや、ノウハウで埋め尽くしている。実に興味深く、価値のあるものである。

無論、資格を100も取得すれば、独自の合格スキームを開拓しているだろうし、200も取得すれば、ひとつの流派を開くことができるくらいの情報がインプットされるものである。鈴木式の「ラクして受かる勉強法」も、ある程度の資格のオーソリティなら、研究し尽くした感があるものなのである。ただ、それを自分が採用しているか、していないかが、それぞれの独自性となる。

ゆえに、帯に書かれた「できていない99%の人」にとっては福音の書となることは間違いない。そして、「できている1%の人」にとっては、極めて面白い読み物となるであろう。なんせ、他の流派の方の作法は、なかなか、表に出てきませんから。

さて・・・数の世界から離れて、法令準拠の国家資格あるいは省庁の絡む公的資格の割合が約7割で232の資格を取得した私も、その昔は、資格取得戦線に名乗りを上げ、日本一を窺っていた時代がありました。でも、わけのわからぬ民間資格が増え、その取得を争う愚かさを悟り、資格争いから退くこととしました。で、学位取得の新たな魔道にはまりつつあるのですが、その私の流派はひたすら過去問を解くというもの。あたかも、他力本願の門徒が、ひたすら念仏を唱えるがごとく。

問題集を暗記するくらい何度も過去問を解く。その数、延べ3000問が基本。1000問だと危うい。2000問だと微妙。故に、3000問解けば、合格率10%の試験は、まずクリアできるというのが我が一門の教え。試験によっては、500問ぐらいでも合格できるものもあるのだが、やはり、可能な限り解き続ける。

それが、資格から学位に目標を変えたとたん、やり方が大幅に変化してしまった。なんせ、大学院の入試にマークシートはありませんから。考えて、自分の意見を確立させ、それを他者に納得させる技術。レポートも論述ばかりで、我流で学んできたやり方が、コテンパンに破壊されてしまった・・・

このように、学び続けているうちに、己の流派も変化していくものなのです。とはいえ、まずは、他者を真似るところから入門することが、非常に有意なものになると思っています。

「資格界の若手の切込み隊長」と彼を呼んだのはいつのころか・・・その彼の肩書きは、いつの間にか、「合格コンサルタント」となっていた(笑)

「ラクして受かる勉強法」とか帯に書かれた「努力、やる気、才能、すべて不要の勉強法」と書かれた一文は、私の忌み嫌うものであるが、内容は、総じて好意的に読ませていただいた。p.131の「やるべきことは、ゴールと現状との乖離をゼロにすることです。」なんて、なかなか、彼の若さでは言えない言葉である。すばらしい一言であると感心しております。

p.222の「勉強を勉強と思わない」というのも首肯できいい言葉なのだが、続く「勉強を勉強ではなく、何か別の作業ととらえることです」というところの、「作業」がちょっと、もったいないような気がしてしまう。

やはり、資格取得が100を超えたころから、勉強は勉強ではなくなったのだが、「作業」というより、「日常」というような感じなんだな・・・とはいえ、これは私の主観。鈴木さんが「作業」というのであれば、それは作業なのかもしれない。ただ、少なくとも、「勉強」というものではないのは事実。

あと、本のカバーの折り込んだところに『がんばってるけど、なかなか結果が出ない「あの人」に読ませてあげてください。』という一文が涙を誘う。ただ、この一文はp.231の「とにかく受かるまで受け続ける」という一文に繋がるものだと信じている。受かるまで受け続けることの大切さは、やはり「あの人」に伝えたい一言である。

この本のよいところは、当に、「鈴木秀明の学習ノウハウが余すところ無く公開されているところ」である。この手の本を書く人は、得てして、最後の方に、資格の情報といった「紙面の無駄使い」をしてしまうのだが、鈴木さんはすべて、その受験テクニックや、ノウハウで埋め尽くしている。実に興味深く、価値のあるものである。

無論、資格を100も取得すれば、独自の合格スキームを開拓しているだろうし、200も取得すれば、ひとつの流派を開くことができるくらいの情報がインプットされるものである。鈴木式の「ラクして受かる勉強法」も、ある程度の資格のオーソリティなら、研究し尽くした感があるものなのである。ただ、それを自分が採用しているか、していないかが、それぞれの独自性となる。

ゆえに、帯に書かれた「できていない99%の人」にとっては福音の書となることは間違いない。そして、「できている1%の人」にとっては、極めて面白い読み物となるであろう。なんせ、他の流派の方の作法は、なかなか、表に出てきませんから。

さて・・・数の世界から離れて、法令準拠の国家資格あるいは省庁の絡む公的資格の割合が約7割で232の資格を取得した私も、その昔は、資格取得戦線に名乗りを上げ、日本一を窺っていた時代がありました。でも、わけのわからぬ民間資格が増え、その取得を争う愚かさを悟り、資格争いから退くこととしました。で、学位取得の新たな魔道にはまりつつあるのですが、その私の流派はひたすら過去問を解くというもの。あたかも、他力本願の門徒が、ひたすら念仏を唱えるがごとく。

問題集を暗記するくらい何度も過去問を解く。その数、延べ3000問が基本。1000問だと危うい。2000問だと微妙。故に、3000問解けば、合格率10%の試験は、まずクリアできるというのが我が一門の教え。試験によっては、500問ぐらいでも合格できるものもあるのだが、やはり、可能な限り解き続ける。

それが、資格から学位に目標を変えたとたん、やり方が大幅に変化してしまった。なんせ、大学院の入試にマークシートはありませんから。考えて、自分の意見を確立させ、それを他者に納得させる技術。レポートも論述ばかりで、我流で学んできたやり方が、コテンパンに破壊されてしまった・・・

このように、学び続けているうちに、己の流派も変化していくものなのです。とはいえ、まずは、他者を真似るところから入門することが、非常に有意なものになると思っています。