掃除から何を学ぶのでしょうか?

「掃除に学ぶ会」 の原点であり、同会の現相談役 鍵山 秀三郎さんの著書 『掃除道』 からの抜粋です。

鍵山さんは、28歳で会社を創業されました。 時代は高度成長期。 小さな会社に入社するような人は少なく、稀に入社しても、色々な会社を渡り歩いて、心が荒みきった人ばかりです。

なんとかして、この人たちの心を癒したい、穏やかにしたい。 言葉で説得するような能力は無かったため、自分で掃除することを始めたそうです。 出社してくる社員が汚れやゴミを目にしなくてもいいように、職場環境をきれいにしておこう。 きれいにしておけば、社員の心の荒みもなくなるだろう、と考えたのです。

ところが。

社長がトイレ掃除をする横で用を足す社員。 「社長はもっと社長らしい仕事をすべきではないか」 と言う銀行担当者。 「うちの社長は掃除しかできない」 と社員からの批判や陰口。

それでも、掃除以外、鍵山さんに出来る良い方法は見つからなかったのです……

二十年経過して、社内に 「掃除をする社風」 が定着し、評価されるようになりました。 会社(イエローハット)を創業してから四十五年。 会社の歴史は掃除の歴史、と言います。

掃除に力を入れて会社経営に携わりました。 かっては、「掃除は暇になったらするもの」 「掃除は重要な仕事をしていない人のすること」 と言われていました。 従って、掃除そのものに光が当てられることはなく、むしろ掃除をするような人は 「無能な人」 という印象が強かったと回想されています。

今、多くの企業が鍵山さんの会社でトイレ研修を希望するようになって。 まさしく、「隔世の感」 があるそうです。

掃除の効用。

自分たちの職場を共同作業できれいにすることで、連帯感と協調性が育まれます。 社内の人間関係が良くなります。 掃除で環境を良くすると職場の雰囲気が穏やかになります。 社員の表情が明るく生き生きとしてきて、家族や周囲の人に対して優しく気遣うようになります。 人間を根底から変える力があるようです。

掃除を継続する極意。

毎日掃除をする。 掃除道具をキチンと揃える。 掃除道具の置き場所を決める。 工夫しながら掃除をする。 これらを徹底すると掃除をする習慣が自然に定着する、と説かれます。

下関に行って学ぶのは、このことが実践できるからです。 掃除用具を揃えて活かして大事に使い、大切に洗って拭いて、整頓の状態にします。

下関に行って学ぶのは、このことが実践できるからです。 掃除用具を揃えて活かして大事に使い、大切に洗って拭いて、整頓の状態にします。

掃除の準備・心構え・手順そして方法。 何故、そうするのか。 どう違うのか。 永年の工夫改善を教えていただきます。 謙虚に教えを受けて、素直に実践する。

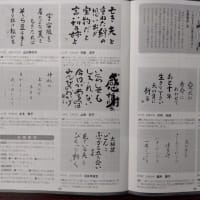

なぜ、トイレ掃除か。 謙虚な心になれる。 気づく人になれる。 感動の心を育む。 感謝の心が芽生える。 心を磨く。 「心の汚れ」 は 「正しい行い」 によってしか落とすことはできません。 飯の糧にならないことが、心の糧になる。

これが、掃除から学ぶものです。

ブログランキングに参加中です

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます