おはようございます。

最近、バラバラになって色分けしていたレゴを作品ごとに仕分けしていて、これが思った以上に大変

毎日、一作品分の部品を集めるのが精いっぱい。

長男と次男が小さいころから集めたレゴブロック。一体、何種類の作品があるのやら・・

しかも、なくなってる部品もあるし

まだまだ終わりそうにもないです。今年中には終わらせたいけど・・

さて、今日は天守内部です。

写真を撮ってはだめだと思っていたので、最初、全然写真を撮ってなくて出口に近づいたところで撮影OKということに気付き、急いで戻って記憶にとどめておきたいところだけ写真におさめてきました。

まず、天守地下で靴をロッカーに預けます。スリッパに履き替え、急な階段を上り、天守一階へ上がります。

天守閣内の狭くて急な階段は敵を一人ずつしか登らせない工夫だそうです。

天守から、内門、玄関多門櫓を通り、北隅櫓へと行きます。

人様のボランティアガイドさんの案内をちょこちょこ盗み聞きしています

一緒にガイドが回らない場合、QRコードをかざすと多言語の案内がみられます。ただ、毎回、毎回、QRコードをかざさないといけないようです。

正直、面倒です。入口で一階やれば、あとは番号を追うようなシステムにしてもらえたらいいのに・・

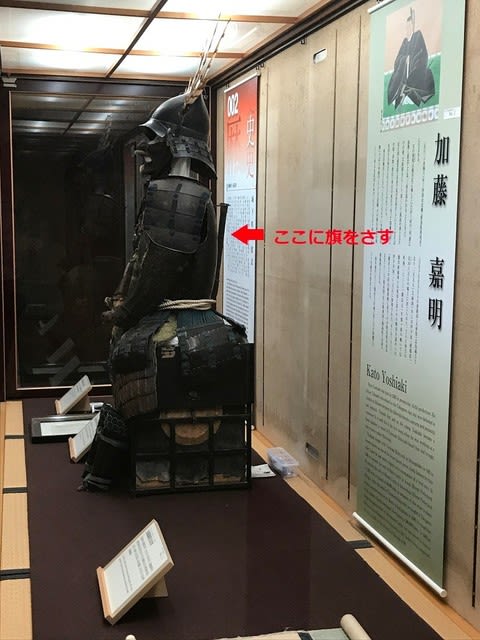

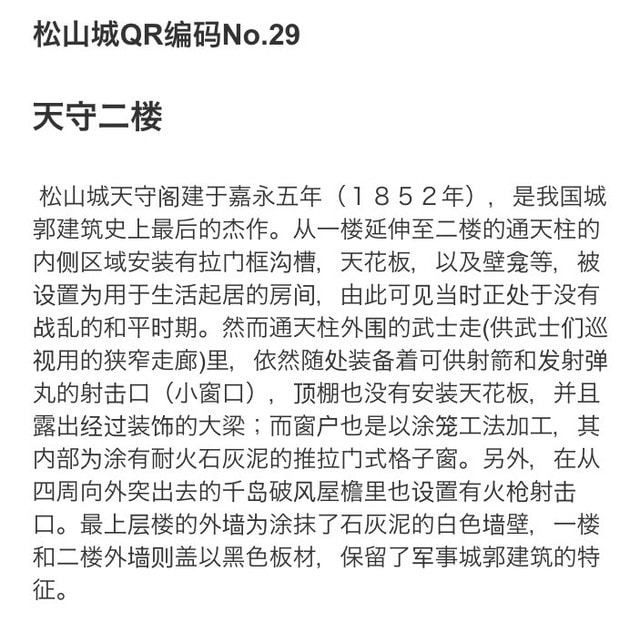

北隅櫓に鎧があります。ボランティアガイドさんによると、

鎧自体に価値はそんなにないそうですが、写真をみていただければわかりますが、背中のところに旗をさすことができるようになっていて、その戦い用の鎧としては珍しいんだそうです。

それにしても、旗さしながら戦うって、私なら後ろがうっとおしくて集中できない気がするのですが・・

十間廊下に行きます。

こちらでは、刀の模型が置かれており、持ってみることができます。

るろうに剣心の映画では、何人も切っていますが、実際は最多でも5人くらいしかきれなかったようです。

そして↓この刀ですが、高橋貞次が作った刀です。

高橋貞次は刀匠においては人間国宝第一号です。この写真の二刀は龍が彫られていますが、彼しかできないくらいのものだそうです。

また、皇后美智子様が結婚するときに守り刀を造ったんだそうです。

写真には写っていませんが、左にもう一つ刀が展示されています。それは江戸時代の刀だそうです。

奥へ進むと鎧があります。

三代藩主 松平定長の鎧です。ただ、彼の時代は戦争のない平和な時代だったのでおの鎧は使われなかったそうです。

南隅櫓の内部です

多門櫓内部です。中央は内裏雛図、左の黒い箱は長持。久松家が使っていたもので、寝具や衣類を収納する箱です。

左の家紋は久松家の星梅鉢、右の家紋は、徳川家の三つ葉葵です。

久松家と徳川家ってどんな関係?

松山城の天守には徳川家の三つ葉葵が使われています

3代目城主の松平定行の祖母は、徳川家康の母でもあります。つまり、定行の父と家康が異父兄弟になるわけです。

定行の祖母、於大の方(伝通院)は最初、松平広忠と結婚し、家康を生みました。

しかし、兄が松平広忠に反対だった織田家についたため、広忠は怒り、於大の方を離縁させたのです。

その後、久松家に嫁ぎました。

3代目城主の松平定行の本名は、久松定行ですが、家康より「松平」姓を賜り、その後は松平を名乗っていました。

というわけで、松平家と徳川家康は血縁関係にあり、松山城にも三つ葉葵の使用を許されたようです。

歴代城主の家紋は以下です

1代目城主の加藤家家紋、蛇目

2代目城主の蒲生家家紋、左三巴

3代目以降の松平家家紋、三つ葉葵

そして、もう一つが松平家の旧姓久松家家紋の星梅鉢(*17代城主松平勝成は明治になったときに天皇の命により旧姓の久松に戻し、最後の城主は久松定昭です)

↓歴代城主の家紋(松山城HPより)

小天へと進みます。このあたりからどこの内部を見学してるのかわからなくなってきました

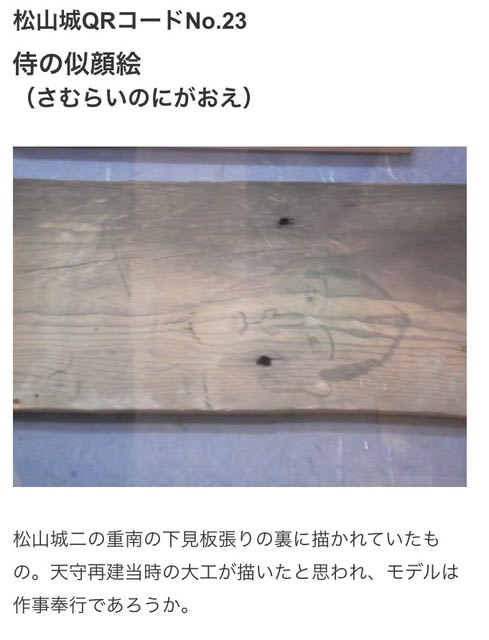

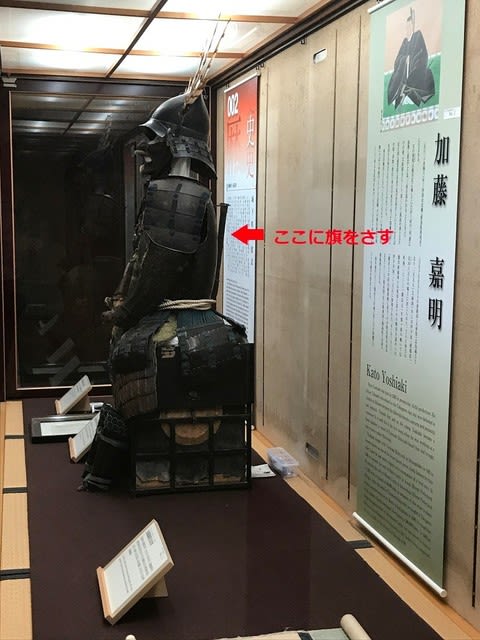

侍の似顔絵です。QRコードを読み込んでみました

中国語版です

火事頭巾です。葵紋が入っています

鎧です。「012 鎧」という案内があります。QRコードを読み取るとこの説明を中心に多言語で見ることができます。この写真では左した「妙」と書かれた書の前にQRコードがあります。

江戸時代に使われていたものです。刀用の箪笥もあったんですね~

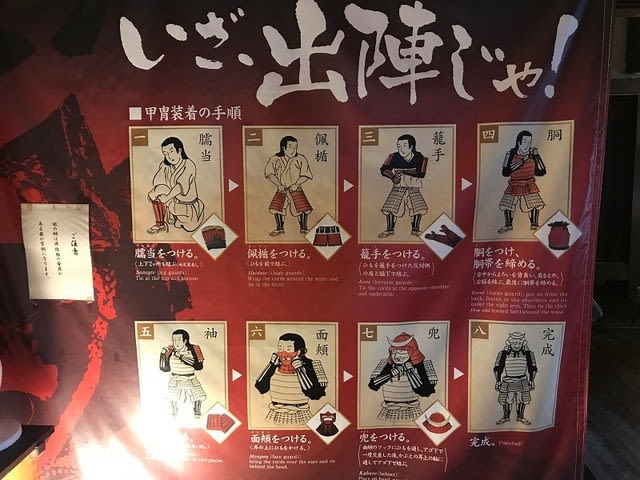

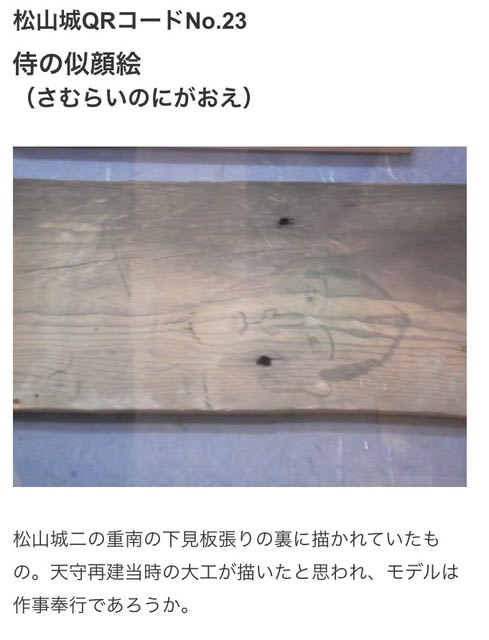

ぐるっと一周して天守に戻ってきます。そこには甲冑の装着体験ができます

装着の手順も載せています。(それにしても、物の名前が・・ 小難しい )

)

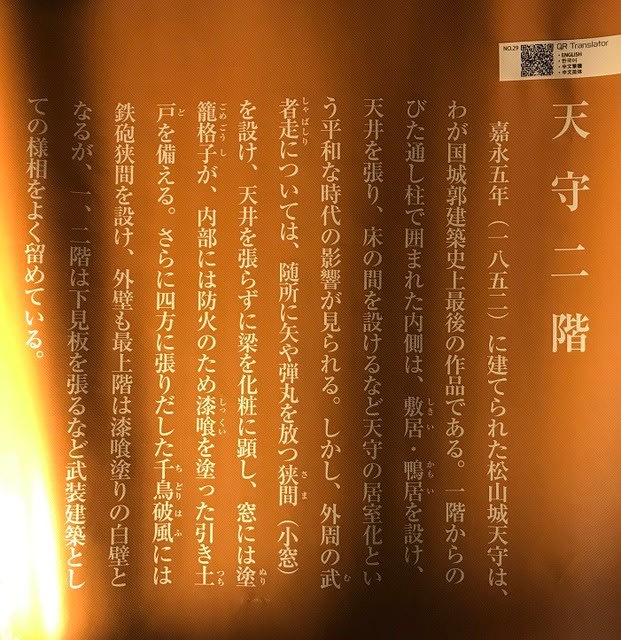

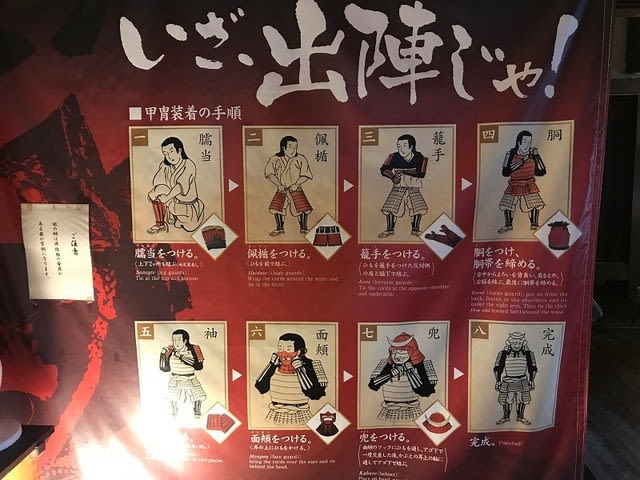

天守2階です。

案内板です

中国語版です

天守というのは、戦いの時の要塞です。戦いの時に天守に入り籠城するのです。なので、普段は城主やその側近らが足を踏み入れることはありません。普段過ごすところではないので、通常、トイレや炊事場もなく、床は板張りで天井板もありません。

しかし、松山城は一階、二階、三階とも天井板があり、畳が敷けるようになっています。さらには床の間もあり、襖を入れるための敷居を設けています。天守の居室化らしいですが、これは平和な時代だったからではないかと言われているそうです。

天守閣の内部・・ 内部・・

うぅぅ どうしても、大阪城しか思い出せない・・

どうしても、大阪城しか思い出せない・・

大阪城の天守閣は今は博物館なので、比べられない・・

広島城ってそういえばこの前行ったな~

ってあそこも博物館になってたわ

天守からの眺め

隣にいたボランティアガイドさんがロシア兵の話をしていたので、調べてみました。

以下は松山市HPより

松山には日露戦争が始まった1904年(明治37年)に全国初の捕虜収容所が設けられ、捕虜が収容されました。松山が捕虜収容所となった理由としては諸説ありますが、高浜が瀬戸内海のおだやかな港であり、輸送に便利なこと、気候が温暖であること、港から街まで鉄道があったことなどが挙げられます。

捕虜は公会堂や寺院に収容され、かつて松山市文京町にあった第22連隊城北練兵場(現愛媛大学城北キャンパス、松山大学文京キャンパス、松山赤十字病院、松山市立東中学校周辺)には26棟の病棟が建てられました。

110数回に及ぶ捕虜輸送船により松山に収容された捕虜の数は、延べ6,000人に達したと言われ、多い時には4,000名を超える捕虜が松山にいたと言われています。(当時の松山市の人口は約30,000人)

捕虜兵の博愛処遇は県民に徹底されており、外出は自由で温泉、観劇等を楽しみました。その噂はロシア兵の間で広まり、ロシア兵が投降するときには、“マツヤマ”と叫んだとも伝えられています。

捕虜の中で、負傷し懸命の看護の甲斐なく異国の地で生涯を終えたワシリー・ボイスマン大佐、以下捕虜97名を埋葬しているのがロシア兵墓地です。墓碑は祖国を望むように北向きに建てられています。なお、埋葬者の出身地は、当時の広大なロシア帝国の各地におよんでおり、ロシアやポーランドに限らず、現在のウクライナ、ベラルーシ、バルト諸国、中央アジア諸国が含まれています。

天守内部にはいろんなものが展示されています。

お城そのものに興味はあっても展示物までは興味がない中国人観光客。

団体ツアーの場合は無理かもしれませんが、FITのお客様だったら一緒に廻ることがほとんどなので、興味をもってもらえるように案内できればと思います

以上で天守内部は終了です。

最近、バラバラになって色分けしていたレゴを作品ごとに仕分けしていて、これが思った以上に大変

毎日、一作品分の部品を集めるのが精いっぱい。

長男と次男が小さいころから集めたレゴブロック。一体、何種類の作品があるのやら・・

しかも、なくなってる部品もあるし

まだまだ終わりそうにもないです。今年中には終わらせたいけど・・

さて、今日は天守内部です。

写真を撮ってはだめだと思っていたので、最初、全然写真を撮ってなくて出口に近づいたところで撮影OKということに気付き、急いで戻って記憶にとどめておきたいところだけ写真におさめてきました。

まず、天守地下で靴をロッカーに預けます。スリッパに履き替え、急な階段を上り、天守一階へ上がります。

天守閣内の狭くて急な階段は敵を一人ずつしか登らせない工夫だそうです。

天守から、内門、玄関多門櫓を通り、北隅櫓へと行きます。

人様のボランティアガイドさんの案内をちょこちょこ盗み聞きしています

一緒にガイドが回らない場合、QRコードをかざすと多言語の案内がみられます。ただ、毎回、毎回、QRコードをかざさないといけないようです。

正直、面倒です。入口で一階やれば、あとは番号を追うようなシステムにしてもらえたらいいのに・・

北隅櫓に鎧があります。ボランティアガイドさんによると、

鎧自体に価値はそんなにないそうですが、写真をみていただければわかりますが、背中のところに旗をさすことができるようになっていて、その戦い用の鎧としては珍しいんだそうです。

それにしても、旗さしながら戦うって、私なら後ろがうっとおしくて集中できない気がするのですが・・

十間廊下に行きます。

こちらでは、刀の模型が置かれており、持ってみることができます。

るろうに剣心の映画では、何人も切っていますが、実際は最多でも5人くらいしかきれなかったようです。

そして↓この刀ですが、高橋貞次が作った刀です。

高橋貞次は刀匠においては人間国宝第一号です。この写真の二刀は龍が彫られていますが、彼しかできないくらいのものだそうです。

また、皇后美智子様が結婚するときに守り刀を造ったんだそうです。

写真には写っていませんが、左にもう一つ刀が展示されています。それは江戸時代の刀だそうです。

奥へ進むと鎧があります。

三代藩主 松平定長の鎧です。ただ、彼の時代は戦争のない平和な時代だったのでおの鎧は使われなかったそうです。

南隅櫓の内部です

多門櫓内部です。中央は内裏雛図、左の黒い箱は長持。久松家が使っていたもので、寝具や衣類を収納する箱です。

左の家紋は久松家の星梅鉢、右の家紋は、徳川家の三つ葉葵です。

久松家と徳川家ってどんな関係?

松山城の天守には徳川家の三つ葉葵が使われています

3代目城主の松平定行の祖母は、徳川家康の母でもあります。つまり、定行の父と家康が異父兄弟になるわけです。

定行の祖母、於大の方(伝通院)は最初、松平広忠と結婚し、家康を生みました。

しかし、兄が松平広忠に反対だった織田家についたため、広忠は怒り、於大の方を離縁させたのです。

その後、久松家に嫁ぎました。

3代目城主の松平定行の本名は、久松定行ですが、家康より「松平」姓を賜り、その後は松平を名乗っていました。

というわけで、松平家と徳川家康は血縁関係にあり、松山城にも三つ葉葵の使用を許されたようです。

歴代城主の家紋は以下です

1代目城主の加藤家家紋、蛇目

2代目城主の蒲生家家紋、左三巴

3代目以降の松平家家紋、三つ葉葵

そして、もう一つが松平家の旧姓久松家家紋の星梅鉢(*17代城主松平勝成は明治になったときに天皇の命により旧姓の久松に戻し、最後の城主は久松定昭です)

↓歴代城主の家紋(松山城HPより)

小天へと進みます。このあたりからどこの内部を見学してるのかわからなくなってきました

侍の似顔絵です。QRコードを読み込んでみました

中国語版です

火事頭巾です。葵紋が入っています

鎧です。「012 鎧」という案内があります。QRコードを読み取るとこの説明を中心に多言語で見ることができます。この写真では左した「妙」と書かれた書の前にQRコードがあります。

江戸時代に使われていたものです。刀用の箪笥もあったんですね~

ぐるっと一周して天守に戻ってきます。そこには甲冑の装着体験ができます

装着の手順も載せています。(それにしても、物の名前が・・ 小難しい

)

)

天守2階です。

案内板です

中国語版です

天守というのは、戦いの時の要塞です。戦いの時に天守に入り籠城するのです。なので、普段は城主やその側近らが足を踏み入れることはありません。普段過ごすところではないので、通常、トイレや炊事場もなく、床は板張りで天井板もありません。

しかし、松山城は一階、二階、三階とも天井板があり、畳が敷けるようになっています。さらには床の間もあり、襖を入れるための敷居を設けています。天守の居室化らしいですが、これは平和な時代だったからではないかと言われているそうです。

天守閣の内部・・ 内部・・

うぅぅ

どうしても、大阪城しか思い出せない・・

どうしても、大阪城しか思い出せない・・大阪城の天守閣は今は博物館なので、比べられない・・

広島城ってそういえばこの前行ったな~

ってあそこも博物館になってたわ

天守からの眺め

隣にいたボランティアガイドさんがロシア兵の話をしていたので、調べてみました。

以下は松山市HPより

松山には日露戦争が始まった1904年(明治37年)に全国初の捕虜収容所が設けられ、捕虜が収容されました。松山が捕虜収容所となった理由としては諸説ありますが、高浜が瀬戸内海のおだやかな港であり、輸送に便利なこと、気候が温暖であること、港から街まで鉄道があったことなどが挙げられます。

捕虜は公会堂や寺院に収容され、かつて松山市文京町にあった第22連隊城北練兵場(現愛媛大学城北キャンパス、松山大学文京キャンパス、松山赤十字病院、松山市立東中学校周辺)には26棟の病棟が建てられました。

110数回に及ぶ捕虜輸送船により松山に収容された捕虜の数は、延べ6,000人に達したと言われ、多い時には4,000名を超える捕虜が松山にいたと言われています。(当時の松山市の人口は約30,000人)

捕虜兵の博愛処遇は県民に徹底されており、外出は自由で温泉、観劇等を楽しみました。その噂はロシア兵の間で広まり、ロシア兵が投降するときには、“マツヤマ”と叫んだとも伝えられています。

捕虜の中で、負傷し懸命の看護の甲斐なく異国の地で生涯を終えたワシリー・ボイスマン大佐、以下捕虜97名を埋葬しているのがロシア兵墓地です。墓碑は祖国を望むように北向きに建てられています。なお、埋葬者の出身地は、当時の広大なロシア帝国の各地におよんでおり、ロシアやポーランドに限らず、現在のウクライナ、ベラルーシ、バルト諸国、中央アジア諸国が含まれています。

天守内部にはいろんなものが展示されています。

お城そのものに興味はあっても展示物までは興味がない中国人観光客。

団体ツアーの場合は無理かもしれませんが、FITのお客様だったら一緒に廻ることがほとんどなので、興味をもってもらえるように案内できればと思います

以上で天守内部は終了です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます