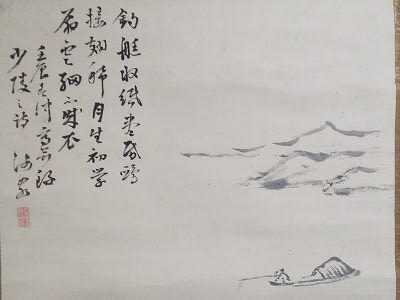

貫名海屋、晩年、83歳の書です。

31.8㎝x133.0㎝。文久元年。

貫名海屋(ぬきなかいおく(安永七(1778)年ー文久三(1863)年):阿波生。江戸後期の儒者、画家、書家。主に京都で活躍。市河米庵、巻菱湖とともに、幕末の三筆と呼ばれた。近世の日本の書に大きな影響を与えるとともに、南画家としても活躍した。

烟月満閑庭。

烟月、閑庭に満つ。

烟月:かすんだ月。おぼろ月。 閑庭:もの静かな庭。

これで、貫名海屋の作品を3つ紹介したことになります。

『水墨山水 杜甫「復愁十二首」』55才

『漢詩 題山水図』60代?

『烟月満閑庭』83才

貫名海屋は、中国に憧れ、文人画家として名をなしました。同時に、晋・唐の法帖の臨書に励み、中国の書法を身につけました。その一例が、前に紹介した『水墨山水 杜甫「復愁十二首」』です。しかし、それに飽き足らず、独自の書法を模索していきました。以前紹介した貫名海屋『漢詩 題山水図』では、「脱倣写 海屋生」とその意気込みを書いています。

そして、今回、晩年になってからの書は、中国のバックボーンをもちながらも、豊かで潤いと品格に満ちたものになったと言えるでしょう。

こうやって較べてみると、一人の文人の精進の跡が見てとれます。

貫名海屋は、当時としては長寿の人でした。最晩年、85歳には中風で倒れましたが、それでも筆を握り続けました。その書は、「中風様」とよばれ、傑作とされています。いつか入手して、他の書と並べ較べてみたいと思っています。

中風で倒れてもなお筆を握り、その書は、「中風様」とよばれて傑作とされているのですか!

そのような心意気を学びたいものですね(^_^)

でも、それでは以前とかわらないわけですから、精進になりませんね(^^;

ぬきなかいおく・・南画も気になりますね⤴🐻

倒れてもなお筆を握るのは芸術家の性でしょうね。