先回のブログで、野間清六、谷信一『美術鑑定事典』を紹介しました。

今回の品は、それとよく似た本です。

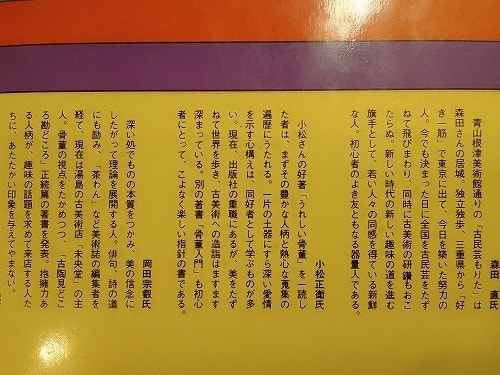

森田直、小松正衛、岡田宗叡『しろうと骨董鑑定読本』三恵書房、1977年。

先回の本は、日本美術の研究者二人が、一般向けに書いた美術鑑定入門書です。非常に幅広い項目を事典形式に網羅しています。

それに対して、今回の品は、著名な骨董愛好家や骨董店主、三人が、素人向けに書いた鑑定の読本です。扱う内容も、古民芸、鑑賞陶器、茶器に絞られています。

森田直、小松正衛、岡田宗叡が、それぞれ、古民芸篇、鑑賞陶器篇、茶器篇を担当しています。

深くはありませんが実践的な内容です。

古民芸篇では、国焼諸窯や民具などを扱っています。特に、値段についてしっかり書かれているので、大変参考になりました。我々、素人にとっての鑑定では、品物の真贋と価値(値段)が問題になるからです。

鑑賞陶器篇には、「贋物に対する十戒」が書かれています。

一、見知らぬ人から買うな

二、欲心を出すな

三、安すぎる物に注意

四、有名品はあぶない

五、生兵法ケガのもと

六、舞台装置にまどわされるな

七、感興を覚えたものを買うこと

八、常にすぐれた陶器を見よ

九、古めかしいものは新しい

十、研究熱心であれ

一番大事なことは贋物が見抜ける鑑識眼を養うことである。

茶器篇では、本物と偽物の鑑別にあたって、まず本物に接することの重要性を説いています。本物つまり基準になるものを知らなければ、贋物もまたわからないからです。そして、すべての贋物に共通している特長として、使われている土が、どこの土であるかが判らないこと、釉薬の特質が本物とまったく異なること、よく焼けていないこと、作品に品位がないこと、が挙げられています。

うーん、耳が痛い事ばかりですね。どこまで行っても、基本が大切(^.^)

本の最終頁には、質問券が付いています。

骨董についての質問事項を裏側に書き、回答料1000円と返信用封筒を同封して、編集部へ送ります。すると、質問に対して回答がかえってくるのです。

なんだか、昔の少年雑誌を思い出しますね(^.^)

ps. 誤って、先回のブログ「鑑定本6 『美術鑑定事典』」を削除してしまいました  トホホ

トホホ  記憶をたどりながら書き直します

記憶をたどりながら書き直します

私は、この本は持っていませんが、同じ様な内容の本が、当時は、何冊か出ていましたよね。

著者の一人の森田直氏とは、久しくお話ししたことはありませんが、氏のお店で何度かお会いしたことがあります。

岡田宗叡氏は、茨城県内の古陶磁の勉強会に、講師として年に1回来ておられましたので、何度かお会いして話をしたことがありますが、小松正衛氏とはお会いしたことがありません。

当時は、このような本で、少年のように心をときめかして学んでいたことが懐かしく思いおこされました(^-^*)

当時は、とにかく情報に飢えていました。陶磁器についても、今では良い本がたくさんあるので、その気になれば深く学ぶことができますが、当時はまず基本的な知識を得るのが先、それもなかなかに難しかったです。いきおい、先達の教えをこういう本でかき集めて、自分なりに納得しました(^.^)

>当時は、このような本で、少年のように心をときめかして学んでいたことが懐かしく思いおこされました<

考えてみれば、本当に少年期の延長ですね。マッチラベルやコインが、陶磁器や書画に代わっただけ(^.^)

読みやすそうな本で自分には丁度良さそうに思いました!

十戒が心に刺さります。笑

分かっているのですがなかなか欲に勝てません。

最後の質問券はおもしろいですね!

入門にはとても良い本なのではないでしょうか(^^)

豪華本はあまりにも高価、しかも手の届かない品物ばかり。

なので、自然とこの手の本が手元に増えました。

逆に、今、こういう本は少ないですね。やたらとマニアックなものが多いです。

「骨董の十戒」、今でも新鮮です。

原点にかえって、机の前の壁に貼っておきましょう(^.^)

贋作を見抜く力、、たしかに、そうですね😖

つい、先日、ずっと気になっていた金のネックレスを鑑定してもらうと偽物でした。

社員旅行で若い頃行ったグアムで購入した品です。

宝飾店さんによるとバブルの頃に

海外で購入し、騙された人が多いそうでした。🤣

金の場合は、本当に価値のある物なので、贋物の入り込む余地、大ですね。素人ではなかなか見抜けないのでしょうね。幸か不幸か、私にはこれまで縁がありませんでした(^.^)