以前から気になっていた部分を手直ししたのだ

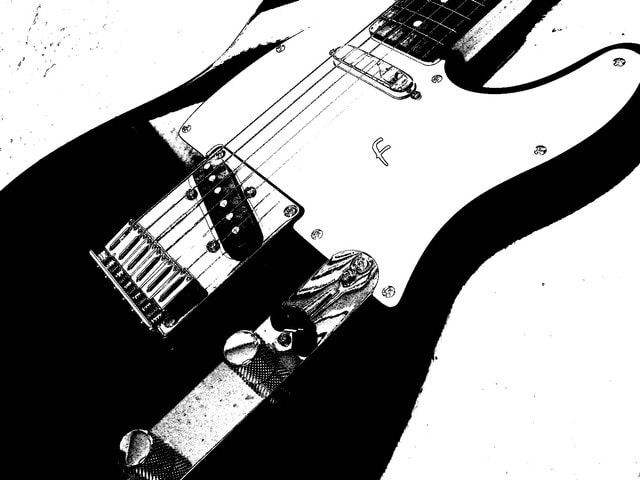

一つ目はヘッドの艶だし

デフォルトではマットな状態で艶無し仕様

少し物足りない

ということで少し早いが弦を交換しつつ作業を開始

以前に磨いた部分は少し艶が出ている

ペグを取り外す

部品を無くさないように管理

研磨剤入りのケミカルで磨くのだ

仕上げはこんな感じ

もう一枚・・

照明器具が映り込んでいるのだ

文字が消えることもなくリスクが少ない作業

もう一点はナット付近の雑な作りを修正

修正前の画像を撮り忘れたのだ

すでにヤスリで整えてしまった

左右も均等になり納得いく仕上がりになった

気にならない人にはどうでも良い作業

実際に演奏中に目に入る部分なので私は気になってしまう

可能ならば、サクサクッと直してしまえば良いのだ

弦交換のタイミングに指板も掃除&保湿

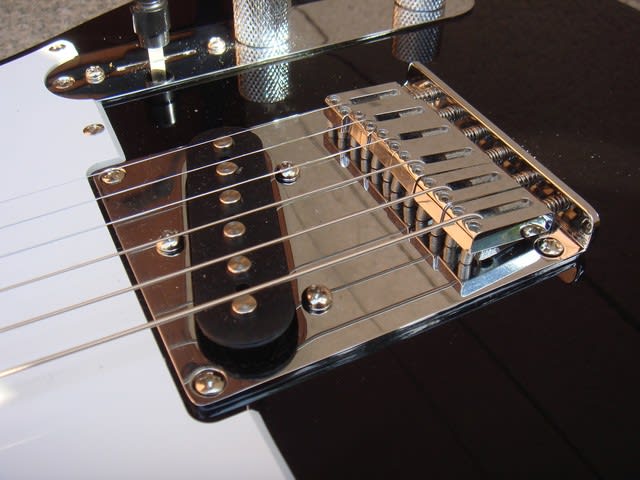

さらにもう一点気になっていた部分はツマミのブレ

私は頻繁にツマミを弄るのだ

時にボリューム奏法などをすることも多い

テレキャスは意外に操作がし易い

少し隙間を空けたのだ

さらに軸のブレを可能な範囲で修正

トルク感は悪くない

重くも軽くもない操作感

廉価に在りがちな安っぽい感じがない

ということでアーニー弦を張ったのだ

巻き数は好みで良いと思う

毎回同じになるように弦を巻けるようになれば脱初心者なのだ

いつもはもう少し少なめに巻いている

今回は実験を兼ねて少し多目に巻いてみた

チューニングの狂いや押弦の際のテンション感の違いを確認してみたい

仕上げにパーツをしっかり固定

仮チューニングはいつものクリップチューナー

オクターブ調整などは弦が伸びきった明日に行いたい

改造したジャックプレートも快適

演奏時のストレス軽減に繋がっているのだ

ヴィンテージのテレキャスを除きお勧めの改造!

因みにフェンダー製でもモダンなモデルはこの仕様

6連サドル、壁無しブリッジ、そしてこのプレート

テレキャスらしさは十分に残っているのだ

余談だが・・

弦を交換する際にもお約束がある

弦をカットするポイント(位置)がある

可能な限りブリッジに近い位置でカットする

弦をまとめ易くなる

ヘッド側を短くカットしてはダメなのだ

ブリッジ側の弦を引き抜く際にボディに傷をつけてしまう

弦が太いベースの場合には尚更重要になってくるのだ

道具を片付けて就寝するのだ😉