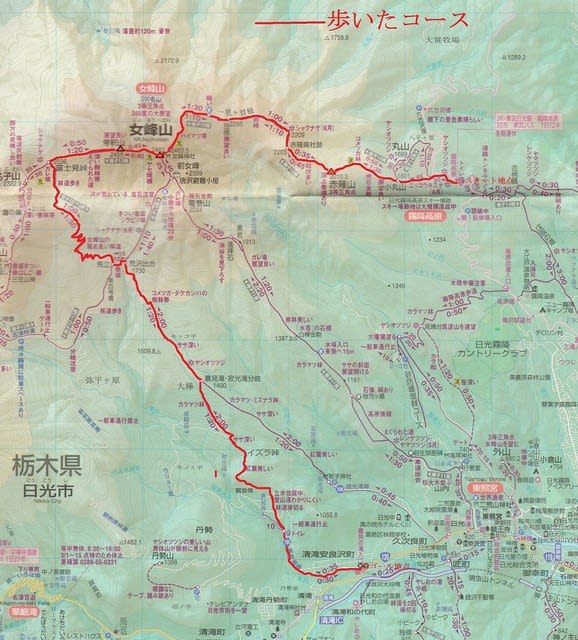

昭和61年6月21日(土)夜行~22日(日)

表日光連山の一つ女峰山は、山の優美さと知名度では男体山に劣るものの、堂々とした山容の山で日光市街地の西に壁のように聳えている。その女峰山へ登ったのは昭和61年6月の事です。35年以上も昔の話なので、薄おぼろげな記憶しか残っていません。

この頃はマイカーを持って無かったので、前夜、東武日光線の電車に乗り、新栃木駅で仮眠して、翌朝始発電車で日光駅へ着き、駅から一番バスで登山口の霧降高原へ着いたはずです。

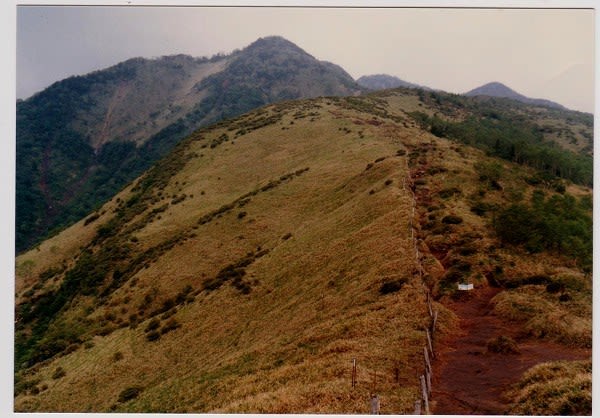

高原はニッコウキスゲの大群落地として有名だが、時期尚早だったせいか殆ど咲いてなかったと思う。登山口からしばらくは遊歩道のような快適な道を登り、小丸山を過ぎると本格的な登山道となった。

丸山への登り

小丸山辺りからの眺め?

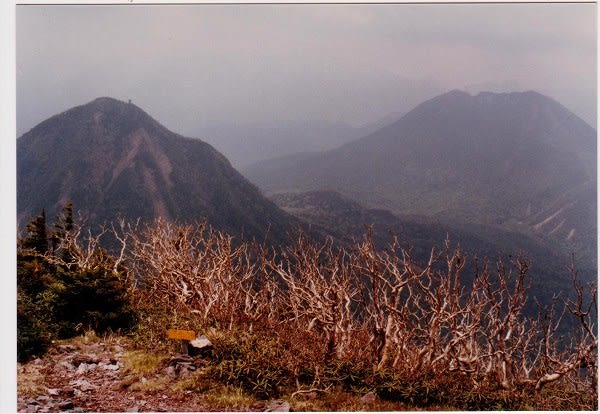

小丸山から急な尾根道を約1時間ほど登って、小さな鳥居を祠がある赤薙山の山頂へ着く。樹林に囲まれて展望は殆ど無かった。赤薙山から女峰山へは、アップダウンが多く痩せ尾根の通過もあって厳しい道が続く。

赤薙山奥社跡付近?

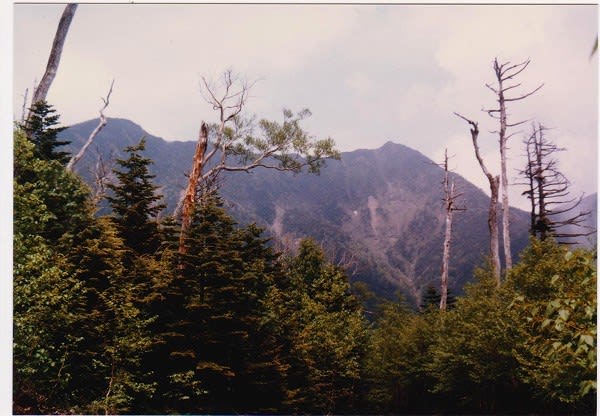

女峰山手前の痩せ尾根

辿り着いた女峰山の山頂は360度の大展望で、素晴らしい眺めが・・・と書きたいところだが、これまた記憶が無い。女峰山から細い尾根伝いに西隣の帝釈山へ向かう。振り返ると女峰山の山容が鋭い。帝釈山から急坂を降って小真名子山との鞍部、富士見峠へ着いた。

女峰山山頂

帝釈山から女峰山

帝釈山山頂

帝釈山から小真名子山(左)、太郎山(右)

富士見峠は、この山行の4年前の1月に、表日光連山を縦走した時にテントを張った思い出がある。あの時は冬山の季節風が強くて女峰山の登頂を断念した。

昭和57年1月表日光連山を縦走した時、富士見峠付近の写真

峠からしばらく林道を緩やかに降り、馬立と呼ばれる地点で林道から左に分岐する道に入り、荒沢を渡って女峰山の緩やかに続く登山道を延々と降って清滝のバス停へ着いた。その後はバスで日光駅へ向かったけれど、そこら辺の記憶も全く無い。

富士見峠の降りから、帝釈山(左)、女峰山(右)

この日歩いた道程は、地図上で記されたコースタイムを累計すると約11時間半にもなる。あの頃は若くて体力も充分あったから歩けたんだと思うが、今ではもう思い出で振り返るだけの山になってしまった。