今週号の東洋経済の寺島実郎氏へのインタビュー。

菅直人首相がG8で2020年までの出来るだけ早い時期に自然エネルギーの割合を20%を目指すとした発言について「中途半端」だと指摘しています。

そもそも昨年6月に発表したエネルギー基本政策においてさえ、30年には再生可能エネルギーの比率を2割に引き上げるとしていた。・・・つまり昨年のエネルギー基本計画は一方で30年までに原発の比率を50%に引き上げるとしていた。それが今回の事故で後退し、逆立ちしても25%が限度、現実的には20%ぐらいだろう。その差の30%を何で埋めるのか。

それは化石燃料か再生可能エネルギーしかないわけだからその半分を埋めるとして再生可能エネルギーは35%になっていないとつじつまが合わない。残り15%を化石燃料で賄うとしても、中東情勢も考えれば今よりもさらに化石燃料比率を高めてやっていけるのかどうか。・・・少なくとも30%以上を目標にしてパラダイム転換をしていかなければ、20%目標さえ達成できないのではないか。

政府が策定した平成22年6月のエネルギー基本計画を見ると

電源構成に占めるゼロ・エミッション電源(原子力及び再生可能エネルギー由来)の比率を約70%(2020年には約50%以上)とする5。(現状34%)

(第2章 第1節 2030 年に向けた目標 2)

とあります。

寺島氏の指摘する原子力比率50%というのは基本計画には見当たらなかったのですが、それが正しいとすると、2030年の時点で水力+新エネルギー(*)で20%、水力(8%)が横ばいだとすると新エネルギーのシェア12%を目指すのが当初の政府の計画だったことになります。

* 基本計画では「再生可能エネルギー」の中に水力発電も入れています(p23参照)。そこで以下太陽光発電などのいわゆる自然エネルギーについては区別のために以下「新エネルギー」と言います。

一方で2020年の「原子力+再生可能エネルギーで50%」という目標については、今回の事故の影響による原発のシェア低下を供給量の5%(=事故前の原発の発電量の1/5)と想定すると、水力が横ばいとして新エネルギーのシェアを20%にすれば確かに帳尻は合います。

菅首相もそのへんを念頭において言っているのかもしれません。

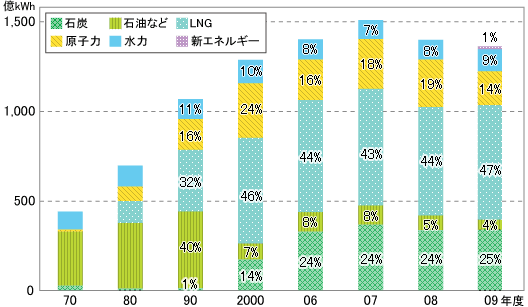

少なくとも昨年のエネルギー基本計画では「2030年までに新エネルギー12%増」という目標は掲げていたわけなので、それが絵に描いた餅でなかったとすれば、思いっきり政策誘導をすれば「2020年、20%」という目標は全く不可能とまでは言えないかもしれません。(ちなみに電気事業連合会のサイトによれば2009年時点では原子力29%、水力8%、新エネルギー1%の合計38%となっていますので原発の発電量が現状維持(福島の分他の原発の稼働率を上げることになりますが)なら新エネルギーは12%増ということで計画を10年前倒しすれば達成できる計算です。)

ただし、基本計画における新エネルギーがが京都議定書やらなんやらに配慮したお化粧で、「結局新エネルギーは難しいので原発を推進しよう」と経産省が錦の御旗にするためのものだったりすると話は違ってきますけど・・・

また、基本計画は、その前文にあるように「資源エネルギーの安定供給に係る内外の制約が一層深刻化」しているという認識があり、「化石燃料発電のシェアを減らす」ことも目的のひとつになっています。

とすると、電力の安定供給のためには2030年までにさらにプラス20%を上積みしなければならず、そこまで考えると寺島氏の言うようにパラダイム転換が必要になりますね。

もっともパラダイム転換といっても「2030年で新エネルギー40%」は相当遠大な目標なので、うち10~15%くらいは火力発電の効率化や先安感があるらしいLNGの利用などに受け持ってもらう必要がありそうです。

菅首相の思いつきだか腰だめの数字は脇に置くとして、せっかくエネルギー基本計画があるんだから、暫定数値でもいいから土台になるものを早めに提示して現実的な目標設定に向けて議論を深めた方がいいと思います。