でも、植木に自動水やり器をセットしたり、犬を預けたりと、準備が大変です。

それと、持っていく本の選択に悩んでいます(で、いつも読みもしないハードカバーを持詰め込んでしまうんだよな・・・)

旅行先にはPCは持っていきませんので、しばらく更新もお休みです。

(帰ってきて気が向いたら、旅行の話をupします)

ではでは。

)

)

)、熱帯夜で明け方早めに目が醒めてしまったり(歳のせいか?)して寝不足と、昼間は昼間で屋外と室内の温度差(建物でも暑いところと冷房効きすぎのところがある)のせいか、どうもしゃきっとしません。

)、熱帯夜で明け方早めに目が醒めてしまったり(歳のせいか?)して寝不足と、昼間は昼間で屋外と室内の温度差(建物でも暑いところと冷房効きすぎのところがある)のせいか、どうもしゃきっとしません。 、と内心心配しております。

、と内心心配しております。

| セイビング・ザ・サン―リップルウッドと新生銀行の誕生 |

| LTCM伝説―怪物ヘッジファンドの栄光と挫折 |

|

昨日の話のちょっとまじめな続き

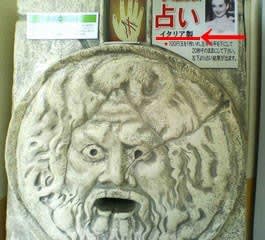

占いゲームがどこ製であってもそんなに被害はないのでしょうが、最近、従来の株式や投資信託だけでなく「ラーメンファンド」のような新手の投資商品が出てきていて、従来の個別投資商品ごとの規制では投資家の保護に足りないのでは、という問題意識から、「投資サービス法」の制定が計画され、早ければ2006年度中に施行される予定です。(くわしくはこちら参照)

従来も投資信託などは「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)で規制がされていたのですが、最近はこの法律の規制に当たらない私募(特定少数の投資家を対象にした)による投資商品や、あえて規制を回避するような怪しげな商品(たまにDMが来たりしませんか?)が出てきています。

※上にあげた「ラーメンファンド」は詳しくは知らないのですが、別にそれが怪しいといっているわけではありません。念のため。

これは方向としてはいいと思いますし、消費者保護だけでなく、資金需要のある側も、今まで以上に柔軟な資金調達手法が取れるというメリットもあると思います。

しかしこれは逆に、さまざまな商品が出てくる分、個人投資家のほうもより一層知識をもたなければならない、ということを意味します。

今まで消費者保護に欠ける、というので問題になった代表例としては、変額保険があります。

これはバブル期に変額保険の勧誘にあたり、元本割れのリスクを説明せず、借入金により保険金を払う事の節税メリット+運用益の説明ばかりしていた(その結果保険を解約しても借金しか残らなくなった)というものです。

保険は対象外なのですが金融商品販売法(平成12年制定)も、このような問題をうけ、勧誘する金融商品が元本割れをするリスクがあることに説明義務を課しています。

(金融商品販売業者等の説明義務)

第三条 金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(以下「重要事項」という。)について説明をしなければならない。

一 当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該指標

二 当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該者

三 前二号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該事由

四 当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該金融商品の販売に係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨

ただ、実際問題としては「相場変動により元本割れするおそれがありますよ」程度では、「投資をしよう」と意気込んでいる人には馬の耳に念仏でしょう。さらに、説明内容も具体的に「この商品は借り入れでレバレッジを利かせているので、投資対象の資産が30%下落した時点で元本がゼロになります」とまでは言ってくれないのではないでしょうか?

住宅ローンのリスク説明義務化、金融庁、金利上昇を懸念というような動きもあり、このへんは投資サービス法の整備の中で議論されるのかもしれませんが

大事な事は

投資商品を買った場合のリスクは説明してくれるかもしれないが、その投資商品を買うべきかどうかの意思決定に十分な情報の提供がなされているかは保証されない

ということです。

たとえば投資信託や外貨預金で、手数料を冷静に計算すると、投資期間によっては収益を上回ってしまう事もあります。

たとえば「〇〇政府国債 米ドル建 5年 金利7.3%」などが証券会社などでよく売られています。

証券会社も一応それなりの安定度のある国の国債を扱っているとは思いますが、上の「〇〇」はけっこう微妙そうな東欧の国だったりします。

とにかく高金利、ということであれば、デフォルト・リスク(格付け)と金利のバランスや、運用期間中の解約ができるか、解約の場合の買取価格や手数料を考える必要があります。特にその「〇〇国」の事情に詳くないのであれば「〇〇国」がどこであろうと格付けを基準に考えた方がいいわけです。(でも、なぜか格付けが同じでも人によっては南米より東欧の国の方が安全ぽく思えたりすることもあるかもしれません)

一方、エマージング・マーケットでは、政府(国債)より調達金利の低い(格付けの高い)企業(資源関係の会社など)があったりするので、「〇〇国に賭ける」なら、国債を買うのがベストの選択か(期中に時価で売れないならキャピタル・ゲインをとれない)ではないわけです。

このように今後ますます投資商品が増えてくると思いますが、「だまされない」というのは最低線として、自分で理解したうえで投資商品を選択する(=リスクをとる)ことを学ぶ必要があると思います。