最近はフリータイムの日と好天が良い具合に合致する幸運が多い。

今日の目的は安中茶臼山とフラワーハイランドのツツジ偵察。

確かに山登りの自粛についての山岳四団体声明も人気山の

登山自粛要請も気になるがこの山は恐らく人に会う事もない

低山だし山小屋や関係者のお世話になるわけでもないので

コロナウィルス対策の圏外ーーーと決めつけ。

先日、何気なく見た2019-1のヤマレコに載っていた歩行軌跡を

拝見したら北側の林道森熊支線から南に向かっていた。

それも入口が二か所ありY字で合流している。

一山複数ルートが好きな爺イは今までの見逃し失態を

カバーすることにした。

大体、この山は横田氏の「私の登った群馬300山」は勿論のこと

安中山の会による「野山を歩く100コース」にも

「群馬の山歩き130選」にも記載されていないマイナーな山で

安中アルプスを巡るハイカーさんたちが序に登る様な山だ。

こんな山に爺イは南と東から数回づつ登っている。興味を

持つ切っ掛けは群馬移動通信の重鎮さんの未だ21世紀に入る

前の古い記録で小学生だったお子さんをつれて安中アルプスの

連山に標識を付けて歩いた記事があり、子連れで登れるなら

ハイキング初心者の爺イでも大丈夫と2005年頃に

「その標識の今は?」と題して後追いしたことが始まり。

因みに通称・安中アルプスとは天神山(318m)浅間山(352m)

御岳山(409m)石尊山(571m)御殿山(405m)戸谷山(605m)

茶臼山(596m)八幡峰(785m)。

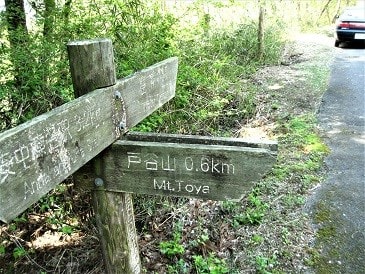

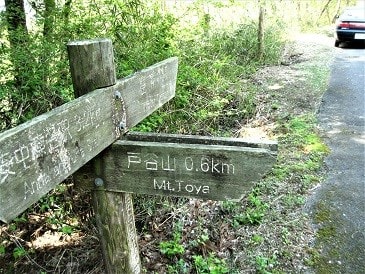

R-406で西進して安中榛名駅手前四つ角を右折して石尊山前を

通過すると風戸峠手前でこの標識。

左折して少し下り標識に従って「森熊林道」に入る。

林道はこんな様子で両側の落葉の堆積と小枝の張り出しが

あるが舗装なので走り易い。

帰路による積りの戸谷山入口を確認して進み森熊支線の

表示の丁字路を直進。

やがてゲートがあったが幸いにも開いていたーー

いや、開いていたと云うより壊れていた。その手前に

南への作業道があるがこれが多分二本あるうちの東の

入口。

更に進んで二つ目の入口探し。道は奇麗だ。

二つ目は切り返しの様に付けられたやや細めの作業道跡。

だか駐車スペースには既に先客が一台あって駄目。

そのまま狭い林道をバックで元のゲート前に戻って駐車。

支度を整え切り返しの作業道跡に戻って入り込む。

最初は荒れ気味だったが直ぐに落ち着いた道。

何とも不思議なくらい真っ直ぐな平坦路。それもその筈で

さっきの入口の標高は約600mなので茶臼山山頂と同等。

この山は南から見れば峻峰だが北から見たら唯の突起だな。

やがて林道は消えて

尾根歩き

藪の気配も始まる。

藪と言っても細い篠竹なので軽く手で払い除けられる。

偶にはツタが絡まり厄介な処もあるが。

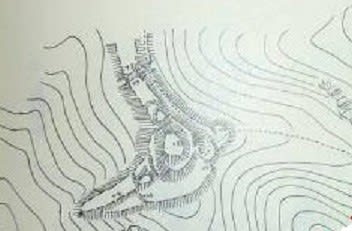

尾根をそのまま行くと堀切にぶつかるので左下の脇道に。

左に土居跡の表示、

右に堀切跡の標柱。そのまま堀切からの段差を這い上がる。

最初で最後の登り。

こんな藪を突破。漸く登山気分。

もう頂上は近い。

頂点に石柱のある小突起を左に見て尚も登る。

頂上標識の真北から到着。

本日の爺イ。標識は逆さまにぶら下がっていたので

一寸手直し。すかいさんの作品を含めて他の標識は

見当たらない。

帰路に改めて眺めると結構荒れた個所があったんだ。

林道に戻る手前に右へ折れる丁字路に入る。そして予想通り

駐車場所にドンピシャリ。

次は三角点605.5mのある小山。往路で確認しておいた

路傍に駐車して北の斜面を観察。

段差を乗り越えて目の前の尾根らしきところに来ると

左右に突起があるが左に向かう。

そして藪の中に発見。四等 幕岩山

更に車で東に戻って戸谷山に向かう。路傍に日陰本庄の

道標。これは現在地を表示するものではなくここは

関東ふれあいの道群馬13 山菜の道の途中で秋間梅林

に近い西秋間の恵宝沢から風戸峠西の稜線般若沢を

通って高崎市の日陰本庄に至る7.4キロメートルの

遊歩道の終点方向を指している。

反対側には戸谷山の道標、ここから0.6kmとある。

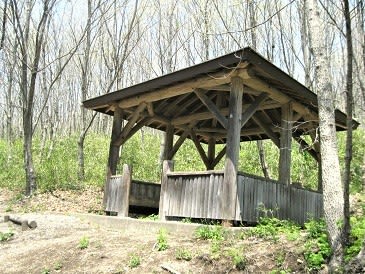

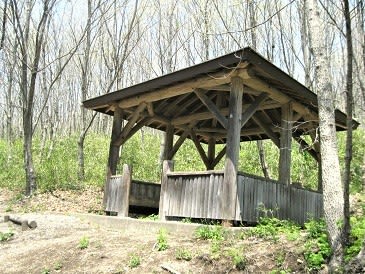

暫く行くと遊歩道の東屋、「風戸峠の東屋」と

呼ばれているらしい。

こんな道を三度の右折を繰り返して歩くが全体的に

登りなので結構きつい。

これが三つ目の曲がり角、未だ300mも残って居る。

右の石垣に沿って頂上突起を巻く。

漸くこの石段で頂上。

だが山と云うより電波塔の基地。

金網に隠れるように三角点。三等605m幕岩だがさっきのが

幕岩山なので紛らわしい。点名はもっと考えて付ければ

よいのに。

低山徘徊はこれで切り上げて南下して群馬フラワーパーク

の赤富士つつじの様子を偵察に行った。(別稿)

蛇足

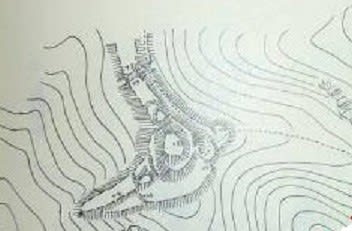

碓氷川の支流・秋間川流域に九ヶ所の堡塁を構えた地域城の

ことを秋間地域城と呼ぶんだそうな。茶臼山はその中の

最奥の詰城。他に知っているのは新幹線安中駅近くの

内出城位であとは聞いたことがない。

現地の解説では

「鎌倉時代初めの建久四年(1193)、時の右大将源頼朝が

浅間三原野の狩のときに砦を築き、飽間太郎勝正を封じ城主と

する。累世居城し後胤、飽間三郎勝成は南北朝の初め新田義宗

に従い、笛吹峠にて足利尊氏と戦いに討死。末胤、

飽間三郎紀伊守勝俊に至って吉良治部太輔治家の居城・

内出城に移り茶臼山城は廃城となる。この間170余年なり。」

と云う事だが城塞研究の第一人者である山崎一氏はその著書

・群馬県古城塁史の研究下巻」のP-183で「築城形式からして

鎌倉初期のものではなく南北朝時代のものと判断している上に

頼朝の浅間三原野の狩の伝承も「曽我物語」の中の話で

実際に行われたかは怪しいものとされる。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

頂上付近でストック一本落としたらしい。後日救出。

今日の目的は安中茶臼山とフラワーハイランドのツツジ偵察。

確かに山登りの自粛についての山岳四団体声明も人気山の

登山自粛要請も気になるがこの山は恐らく人に会う事もない

低山だし山小屋や関係者のお世話になるわけでもないので

コロナウィルス対策の圏外ーーーと決めつけ。

先日、何気なく見た2019-1のヤマレコに載っていた歩行軌跡を

拝見したら北側の林道森熊支線から南に向かっていた。

それも入口が二か所ありY字で合流している。

一山複数ルートが好きな爺イは今までの見逃し失態を

カバーすることにした。

大体、この山は横田氏の「私の登った群馬300山」は勿論のこと

安中山の会による「野山を歩く100コース」にも

「群馬の山歩き130選」にも記載されていないマイナーな山で

安中アルプスを巡るハイカーさんたちが序に登る様な山だ。

こんな山に爺イは南と東から数回づつ登っている。興味を

持つ切っ掛けは群馬移動通信の重鎮さんの未だ21世紀に入る

前の古い記録で小学生だったお子さんをつれて安中アルプスの

連山に標識を付けて歩いた記事があり、子連れで登れるなら

ハイキング初心者の爺イでも大丈夫と2005年頃に

「その標識の今は?」と題して後追いしたことが始まり。

因みに通称・安中アルプスとは天神山(318m)浅間山(352m)

御岳山(409m)石尊山(571m)御殿山(405m)戸谷山(605m)

茶臼山(596m)八幡峰(785m)。

R-406で西進して安中榛名駅手前四つ角を右折して石尊山前を

通過すると風戸峠手前でこの標識。

左折して少し下り標識に従って「森熊林道」に入る。

林道はこんな様子で両側の落葉の堆積と小枝の張り出しが

あるが舗装なので走り易い。

帰路による積りの戸谷山入口を確認して進み森熊支線の

表示の丁字路を直進。

やがてゲートがあったが幸いにも開いていたーー

いや、開いていたと云うより壊れていた。その手前に

南への作業道があるがこれが多分二本あるうちの東の

入口。

更に進んで二つ目の入口探し。道は奇麗だ。

二つ目は切り返しの様に付けられたやや細めの作業道跡。

だか駐車スペースには既に先客が一台あって駄目。

そのまま狭い林道をバックで元のゲート前に戻って駐車。

支度を整え切り返しの作業道跡に戻って入り込む。

最初は荒れ気味だったが直ぐに落ち着いた道。

何とも不思議なくらい真っ直ぐな平坦路。それもその筈で

さっきの入口の標高は約600mなので茶臼山山頂と同等。

この山は南から見れば峻峰だが北から見たら唯の突起だな。

やがて林道は消えて

尾根歩き

藪の気配も始まる。

藪と言っても細い篠竹なので軽く手で払い除けられる。

偶にはツタが絡まり厄介な処もあるが。

尾根をそのまま行くと堀切にぶつかるので左下の脇道に。

左に土居跡の表示、

右に堀切跡の標柱。そのまま堀切からの段差を這い上がる。

最初で最後の登り。

こんな藪を突破。漸く登山気分。

もう頂上は近い。

頂点に石柱のある小突起を左に見て尚も登る。

頂上標識の真北から到着。

本日の爺イ。標識は逆さまにぶら下がっていたので

一寸手直し。すかいさんの作品を含めて他の標識は

見当たらない。

帰路に改めて眺めると結構荒れた個所があったんだ。

林道に戻る手前に右へ折れる丁字路に入る。そして予想通り

駐車場所にドンピシャリ。

次は三角点605.5mのある小山。往路で確認しておいた

路傍に駐車して北の斜面を観察。

段差を乗り越えて目の前の尾根らしきところに来ると

左右に突起があるが左に向かう。

そして藪の中に発見。四等 幕岩山

更に車で東に戻って戸谷山に向かう。路傍に日陰本庄の

道標。これは現在地を表示するものではなくここは

関東ふれあいの道群馬13 山菜の道の途中で秋間梅林

に近い西秋間の恵宝沢から風戸峠西の稜線般若沢を

通って高崎市の日陰本庄に至る7.4キロメートルの

遊歩道の終点方向を指している。

反対側には戸谷山の道標、ここから0.6kmとある。

暫く行くと遊歩道の東屋、「風戸峠の東屋」と

呼ばれているらしい。

こんな道を三度の右折を繰り返して歩くが全体的に

登りなので結構きつい。

これが三つ目の曲がり角、未だ300mも残って居る。

右の石垣に沿って頂上突起を巻く。

漸くこの石段で頂上。

だが山と云うより電波塔の基地。

金網に隠れるように三角点。三等605m幕岩だがさっきのが

幕岩山なので紛らわしい。点名はもっと考えて付ければ

よいのに。

低山徘徊はこれで切り上げて南下して群馬フラワーパーク

の赤富士つつじの様子を偵察に行った。(別稿)

蛇足

碓氷川の支流・秋間川流域に九ヶ所の堡塁を構えた地域城の

ことを秋間地域城と呼ぶんだそうな。茶臼山はその中の

最奥の詰城。他に知っているのは新幹線安中駅近くの

内出城位であとは聞いたことがない。

現地の解説では

「鎌倉時代初めの建久四年(1193)、時の右大将源頼朝が

浅間三原野の狩のときに砦を築き、飽間太郎勝正を封じ城主と

する。累世居城し後胤、飽間三郎勝成は南北朝の初め新田義宗

に従い、笛吹峠にて足利尊氏と戦いに討死。末胤、

飽間三郎紀伊守勝俊に至って吉良治部太輔治家の居城・

内出城に移り茶臼山城は廃城となる。この間170余年なり。」

と云う事だが城塞研究の第一人者である山崎一氏はその著書

・群馬県古城塁史の研究下巻」のP-183で「築城形式からして

鎌倉初期のものではなく南北朝時代のものと判断している上に

頼朝の浅間三原野の狩の伝承も「曽我物語」の中の話で

実際に行われたかは怪しいものとされる。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

頂上付近でストック一本落としたらしい。後日救出。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます