暫らく山歩きが絶えているので榛名山麓で少し足慣らし。

昨年来に知り得た榛名古道に繋がるルートでA・B渓谷に

タッチして余力があれば鷹ノ巣第三峰と1042峰の鞍部を

確定したいと思って出発。

R-33から沼の原への段差が修理されていた。破損木橋か撤去され

石垣でしっかり固められていた。

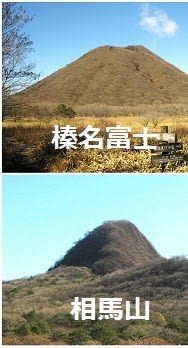

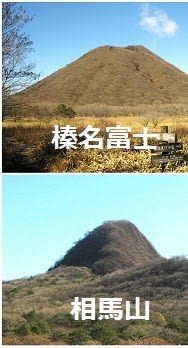

殆ど無風で穏やかな日差しの中、榛名富士や

相馬山が青空に映える。

笹原のY字分岐、左は東屋へのショートカット道なので右へ。

関東ふれ合いの道と合流して「右京のムダ堀り」案内板から急斜面の蛇行下り。

すぐ下に目印大岩、苦しい登りの帰路でこの岩を下から見ると帰って来たと

実感する。

急斜面下りが終わると丁字路でここにも笹に埋もれた目印岩。

右のムダ掘り方面には目印テープが連なる。

A渓谷に向かっては深い笹原が続くが踏み跡は明瞭、

ブルー目印もあり途中で左斜面から来る

道と合流する。この合流してくる道が「黒岩の道」で

今迄歩いてきたのは派生した「ムダ掘り」への道、この先が

デ・レーケの石積から黒岩下に達する本来の峠道でもあり

途中から「榛名古道」が分かれてガラメキに繋がる。

一寸間違いやすい分岐、奇麗な右へ下ってしまうと

果てしない笹原の彷徨の憂き目になるから左前方の

路肩も崩れて無くなり油断すれば即転落しそうな左小尾根

の斜面を慎重に乗り越え。

乗り越えれば眼下にA渓谷が見える。

渡河点から上流・下流を眺めると完全な涸れ沢だが豪雨時には

どんな姿に変貌するんだろうか?

渡河して左岸、左手の山塊の裾を反時計回りに進む。

回り切った正面の登り斜面にはオフロード車が削った

二本の道が現れる。これを辿ってもB渓谷に行けるが

爺イはオフロード車が削りまくる斜面が崩落の原因ともなる

場合もあると承知しているので一度帰路で確認して以来

敢えて使わない。

ここの丁字路を右折して一寸した突起を抜けると

榛名特有の奇麗な笹原に道跡が開けているが二つ目のY字分岐を

左に行けばB渓谷手前の崩落小沢の乗り越し場所。

数回越えた難所を眺めると僅か半年の間に崩落現場の木々の根が

離れて下に落ち込んでおり苦労して枯れ枝の下を潜る必要もなく

唯滑り降りれば良いとなっていた。

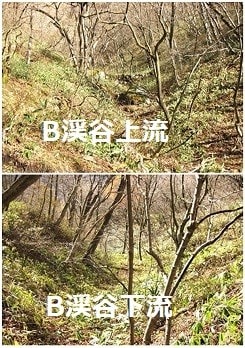

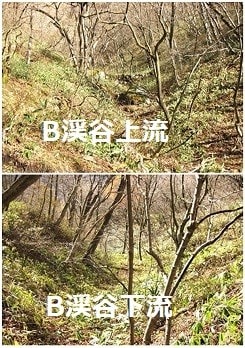

台地に上がるともう僅かの距離でB渓谷が見える。

上流には石積堰堤や巨岩が多く下流は河原と云うより深い笹原。

更に東進すると道は軽い下りで歩行は楽だが目的の鞍部迄は

山ひだを作っている大小の沢を最奥の末端まで行って又戻ってくると

いう地形に沿った道造りで直線距離の二倍ほども歩かされる。

こんな谷側植林地帯を二つも抜けたり

右手に現れる山々を眺めてあと、足休めで休憩し、

この後は直線距離で1km、歩行で1.5kmの所と思ったら

急に意欲を失って今日はここまでとした。

本日は出だしから心肺状況に不安を感じて居たのも

遠因かもしれない。年寄りの一人旅では自己責任を

重く自覚しなくてはならないから。

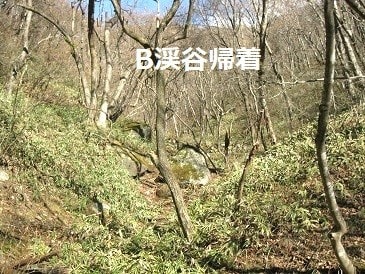

往路がほぼ100%下りだった付けで帰路は足が重くB渓谷迄

30分も費やした。

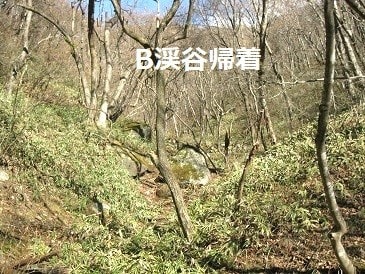

B渓谷からの崩落地突破で又大苦戦。前回はオフロード道を

使ったから帰路のこの突破は初体験。崩落地は正面から見ると

こんな状態。

左側が滑り降りた個所だが摑みどころがなくなり這い上がり不能。

往路で楽に滑り降りた時、這い上がりを考えなかったのが失敗の元。

右側は初めから敬遠していた場所だが崩落が進んでブラブラとした

根っこが露出しているのでそこに恐々とそっと足を乗せて崩れる前に

上部の樹幹に飛びついて這い上がり左に転がって笹原に落ちた。

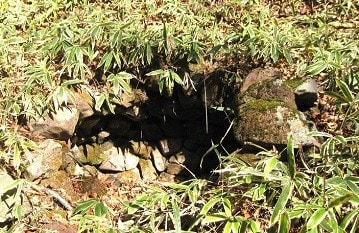

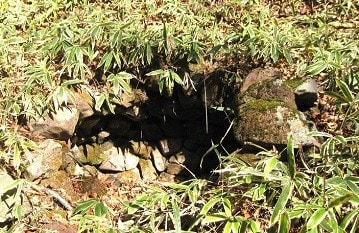

後は黒岩の道を進みいっぱしの山塊に見えるスルス岩を眺めたり

目印にもなる炭焼き窯を確認したりして

A渓谷に到着して渡河地点の壁を眺める。往路では何事も無く下って来るが

渓谷から見上げると断崖だ。かって2004-10-17に初めてここまで来て

撤退し途中で出会った地元の人に渓谷は直角に渡って崖を登れと

教えられ明くる日、リベンジしたのを思い出す。遅い昼食。

本日の爺イ

笹原を進みこの分岐で右の黒岩の道と分かれて左のムダ掘りへの道へ。

急登に掛かる丁字路の目印岩を確認してから焦らずゆっくりと

蛇行の荒れ道を登る。

そして可成り息切れしてふれあいの道の道標で峠着。

榛名富士に見守られるように沼の原を横断して県道帰着。

「ムダ掘り」も行人洞にも寄らない半端な足慣らしだったが

こんな程度が精一杯と自覚しなくてはならないーー。

昨年来に知り得た榛名古道に繋がるルートでA・B渓谷に

タッチして余力があれば鷹ノ巣第三峰と1042峰の鞍部を

確定したいと思って出発。

R-33から沼の原への段差が修理されていた。破損木橋か撤去され

石垣でしっかり固められていた。

殆ど無風で穏やかな日差しの中、榛名富士や

相馬山が青空に映える。

笹原のY字分岐、左は東屋へのショートカット道なので右へ。

関東ふれ合いの道と合流して「右京のムダ堀り」案内板から急斜面の蛇行下り。

すぐ下に目印大岩、苦しい登りの帰路でこの岩を下から見ると帰って来たと

実感する。

急斜面下りが終わると丁字路でここにも笹に埋もれた目印岩。

右のムダ掘り方面には目印テープが連なる。

A渓谷に向かっては深い笹原が続くが踏み跡は明瞭、

ブルー目印もあり途中で左斜面から来る

道と合流する。この合流してくる道が「黒岩の道」で

今迄歩いてきたのは派生した「ムダ掘り」への道、この先が

デ・レーケの石積から黒岩下に達する本来の峠道でもあり

途中から「榛名古道」が分かれてガラメキに繋がる。

一寸間違いやすい分岐、奇麗な右へ下ってしまうと

果てしない笹原の彷徨の憂き目になるから左前方の

路肩も崩れて無くなり油断すれば即転落しそうな左小尾根

の斜面を慎重に乗り越え。

乗り越えれば眼下にA渓谷が見える。

渡河点から上流・下流を眺めると完全な涸れ沢だが豪雨時には

どんな姿に変貌するんだろうか?

渡河して左岸、左手の山塊の裾を反時計回りに進む。

回り切った正面の登り斜面にはオフロード車が削った

二本の道が現れる。これを辿ってもB渓谷に行けるが

爺イはオフロード車が削りまくる斜面が崩落の原因ともなる

場合もあると承知しているので一度帰路で確認して以来

敢えて使わない。

ここの丁字路を右折して一寸した突起を抜けると

榛名特有の奇麗な笹原に道跡が開けているが二つ目のY字分岐を

左に行けばB渓谷手前の崩落小沢の乗り越し場所。

数回越えた難所を眺めると僅か半年の間に崩落現場の木々の根が

離れて下に落ち込んでおり苦労して枯れ枝の下を潜る必要もなく

唯滑り降りれば良いとなっていた。

台地に上がるともう僅かの距離でB渓谷が見える。

上流には石積堰堤や巨岩が多く下流は河原と云うより深い笹原。

更に東進すると道は軽い下りで歩行は楽だが目的の鞍部迄は

山ひだを作っている大小の沢を最奥の末端まで行って又戻ってくると

いう地形に沿った道造りで直線距離の二倍ほども歩かされる。

こんな谷側植林地帯を二つも抜けたり

右手に現れる山々を眺めてあと、足休めで休憩し、

この後は直線距離で1km、歩行で1.5kmの所と思ったら

急に意欲を失って今日はここまでとした。

本日は出だしから心肺状況に不安を感じて居たのも

遠因かもしれない。年寄りの一人旅では自己責任を

重く自覚しなくてはならないから。

往路がほぼ100%下りだった付けで帰路は足が重くB渓谷迄

30分も費やした。

B渓谷からの崩落地突破で又大苦戦。前回はオフロード道を

使ったから帰路のこの突破は初体験。崩落地は正面から見ると

こんな状態。

左側が滑り降りた個所だが摑みどころがなくなり這い上がり不能。

往路で楽に滑り降りた時、這い上がりを考えなかったのが失敗の元。

右側は初めから敬遠していた場所だが崩落が進んでブラブラとした

根っこが露出しているのでそこに恐々とそっと足を乗せて崩れる前に

上部の樹幹に飛びついて這い上がり左に転がって笹原に落ちた。

後は黒岩の道を進みいっぱしの山塊に見えるスルス岩を眺めたり

目印にもなる炭焼き窯を確認したりして

A渓谷に到着して渡河地点の壁を眺める。往路では何事も無く下って来るが

渓谷から見上げると断崖だ。かって2004-10-17に初めてここまで来て

撤退し途中で出会った地元の人に渓谷は直角に渡って崖を登れと

教えられ明くる日、リベンジしたのを思い出す。遅い昼食。

本日の爺イ

笹原を進みこの分岐で右の黒岩の道と分かれて左のムダ掘りへの道へ。

急登に掛かる丁字路の目印岩を確認してから焦らずゆっくりと

蛇行の荒れ道を登る。

そして可成り息切れしてふれあいの道の道標で峠着。

榛名富士に見守られるように沼の原を横断して県道帰着。

「ムダ掘り」も行人洞にも寄らない半端な足慣らしだったが

こんな程度が精一杯と自覚しなくてはならないーー。

この 夕日河原のルートは、ワタシのホームゲレンデ的な所でもありますが、何度歩いても新発見があり、未だに現行の主ルート以外、派生している道筋(沢筋の道)の全容が掴めていません。(東部の旧スルス道も含めて未解明)

夕日河原地区は、スルス峠直下以外は急登もなく、なだらかで、さほど広い地域でもないのですが、(今回の爺さまのように)上位部から入ると、「帰路が上りになる!」のが、実に「辛い!」ですね。