吉岡・榛東の三角点探訪の序に「桃井城址」を訪ねた。

この桃井氏、先日の吉井奥平氏と同じで地元でも忘れ去られてしまう

のではないかと心配になるほど。原因は最盛期が南北朝時代で

戦国以前の1440年の結城合戦で滅亡してしまっていることなのか?

1440年頃と言えば「応仁の乱」がその27年後の事であるし

戦国下克上のはしりとなった早雲の茶々丸殺しは未だ50年の先。

鉄砲の伝来など100年先。

尤も城その物は各氏に受け継がれて1590年の後北条滅亡まで

存在したと言うのだが。

それに箕輪城のように地元の城で華々しく戦ったのではなく

殆ど外征に継ぐ外征で盛衰したから尚更地元には薄い印象。

桃井城址と称する物は二つある。一つは榛東村御堀、今の榛東村

役場の道路を挟んだ東の地域、俗称が「山子田城・西城」。

もう一つは吉岡町南下大藪にある通称「大藪城・東城」、高渋線の

「田中信号」の西方に当たる城山なる三角点のある小山。

これらは各地に残る「別城一郭」で同時期の対と見られるが

攻撃側が少人数のときに有効であったのであり極めて中世的

である。

つまり、「別城一郭」とは「孫子」の兵法による「相互赴援」の

体制であるが作戦規模の増大した戦国末期には廃れてしまい

双方が独立した城となるか、一方のみ強化された傾向にある。

この両城が1590年頃まで利用されていたというのは地元に

残る「湯浅文書」が根拠。

さて、桃井郷が何時頃成立したか? 等の難しい事は置いといて

桃井氏の中の二大スターに眼を向けた。一人は新田義貞の挙兵に

呼応し鎌倉攻めに奮闘するも「化粧坂」攻略戦で戦死したとも

されている「桃井尚義」さん。

もう一人は「桃井直常」さん、倒幕のときに地元に居た尚義と

違って偶々京で尊氏軍の中にいたので最初は尊氏軍、尊氏が弟の

直義と離反した時から直義軍、以後は徹底して直義の帷幕、

後に足利義詮(足利二代目)によって越中で討たれたと伝わる。

大藪・東城が直常の城とされる。

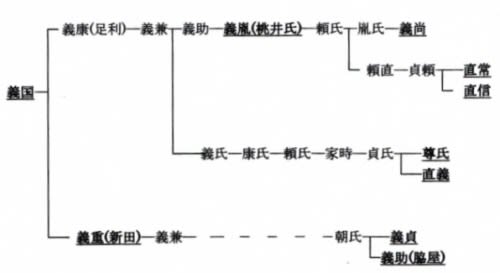

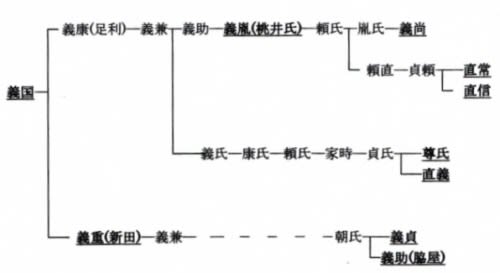

先ず、系図(数種類あるそうだからその中の一つ)。

この系図に見られるように桃井も尊氏も義貞も極めて近いご親戚様

ご一統である。義国は勿論、義家の二男、長男の義親の系統が

為義―義朝―頼朝―と繋がる源氏頭領家である。

余談だか爺イは「へそまがり爺」の新田義重が好きだ。従って

彼の自慢の子孫・義貞、義助にも好感を持っている。世間では義貞を

無能呼ばわりする歴史小説の類が多くて頭に来る。確かに湊川で

楠木正成とともに戦い、一方は華々しく戦死して古今未曾有の

忠臣となり皇居広場に今も銅像、こちらは敗戦でも生き残って

しまった。これは確かに麻生政権のように大衆受けが悪い。

だが、最後まで延々と戦ったのは義貞であり、その後の南北合一の

後も抵抗を止めなかった南朝ゲリラの精神的支柱だったのだ。

ワイドショーで勝手に言い募るコメンテーターの様な衆愚の論評には

耳を貸すまい。閑話休題。

義重さんはこちらをどうぞ。

http://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/f2c43b0513c48f87cfe8852c95d6f096

一部の系図では義胤は義助の弟となっているものがあるが、

これは義胤が未だ幼い頃、父親の義助が承久の乱(1221)で若くして

戦死したので義兼の四男としたらしい。この頃、桃井郷に本拠。

さて、時代は少し下がって尚義の時代、新田義貞は

幕府軍の一員として千早城の楠木正成を攻めていたが

この時、既に護良親王の令旨を貰っていて天皇方に付く機会を

狙っていた。そこへ天皇の令旨が届いたので病気と偽って足利に

帰ってしまった。そうしている間に北条高時の戦費徴収使を

断罪してしまい北条と対決の旗を揚げる。

1333年、生品神社での結集には新田本宗系・岩松系・里見系・

世良田系という新田一族とともに足利系としての桃井尚義も名を

連ねた。

義貞は極楽寺切通し、巨福呂(こぶくろ)坂、化粧坂の三方面に軍を

別けたが

尚義は化粧坂の攻防戦で戦死したとの説が強いが、生き残って

徹底して義貞に尽くし1338年の藤島の戦いで義貞に殉じたとも。

鎌倉要塞化の事は手前味噌で恐縮ながらここを読んでください。

http://blog.goo.ne.jp/gooyamachuunihonshi/e/1f5e3f1c006f27621bea433e356d7682

又、義尚の子の義通・義盛が義貞に付いていたので藤島で

戦死はこの兄弟たちか?

その義盛の子・貞職は尹良親王に従って関東を転戦したことに

なっているが、これは元禄時代の作で眉唾の評判が高い「浪合記」

の話だから?だろう。

一方、京の尊氏軍にいた直常は当然尊氏配下で六波羅探題攻略で

弟・直信とともに倒幕に参加。

室町幕府の成立(1338)後も南北朝の混乱が続く中、1350年代に

なると策士・高師直の介入で尊氏・直義兄弟が反目。直常は直義党の

重鎮となる。京を脱して北陸を経てから鎌倉を拠点とした直義は

1352年に尊氏に殺害される。一方で直常は幕府と対抗して足利直冬と

共に南朝の一員となり北陸を拠点として活動するも次第に衰微。

1366年足利義詮に討たれたと伝わる。(一説には旧桃井村新井の

西南にある「播磨」で隠居したとも伝わり、吉岡町田中にその墓と

伝わる五輪塔があるそうである。)

尚、一族の子孫「幸若丸」は越前において幸若舞の創始者。

1392年、南北朝は合一をなし将軍も傑物の三代義満も引退して

義持・義教と安定の時代が続く。

1440年、京を揺るがす嘉吉の乱の頃、関東では結城合戦が勃発。

足利将軍と対立して自決した鎌倉公方・持氏の遺児を助けて

関東の諸将(宇都宮・小山・里見・一色など)が結城城に篭るが

この中に桃井氏がいる。

篭城軍は関東管領・上杉軍に敗れ桃井一族は玉砕と伝えているのは

「鎌倉大草紙」、確かにこれ以後は桃井氏の記録は歴史から

消えているそうである。

寄せ手の中に長野氏が始めて登場し頭角をあらわし桃井滅亡の

1441年から箕輪落城の1566年まで上野に君臨した。

生涯、地元を離れて転戦を続けた桃井氏のスター達であるが、この地が

只一度だけ戦雲に巻き込まれたことがある。皮肉にもその事は

桃井滅亡後である。

1454年頃、鎌倉公方・上杉成氏が関東管領上杉憲忠を殺害した

ことから関東は大荒れに成り、成氏は古河に篭って「古河公方」、

上杉は拠点を武州・五十子から上野・白井。

総社の長尾氏や大田道灌も参加して延々と大騒ぎ。

成氏が嶋名(高崎東部)に陣を引いたので上杉も白井から出て

両軍は観音寺をへて広馬場に展開。この時期は未だ箕輪城は無い。

劣勢の上杉がこの展開が出来たのは桃井両城が存在して拠点に

なったといわれる。但し、大決戦を前にして豪雪(1478年12月末)

のため両軍身動きできずに和解して帰国している。

かくして榛名山東麓には源氏の渋川・桃井・里見・山名と四家が

存在したが渋川氏は九州探題に出世し、里見氏は南総安房に

勢力を伸ばし、山名氏は巨大な守護大名として日本の六分の一

を領するまで発展したが桃井氏は武運に恵まれず、足利の

名家として戦国時代にも登場することは出来なかった。

ここで一言、大事なこと。桃井氏のものと称する桃井西・東の両城は

その遺構から桃井氏が壊滅した1440年の結城合戦直後に発生した

築城ブームに乗った一城別郭であつて多分、桃井氏の後を受けた

湯浅氏の築城と言うのが真相らしい。桃井氏時代は城ではなく

近くに館があったのかもしれない。

城の形態としては当時の関東管領配下の長野氏が白井・総社の

繋ぎとして湯浅氏に造らせた模様。

1565年、信玄は翌年の箕輪攻めの前準備をしているが、桃井城は

その時期に武田の手に落ちた筈。やがて武田は滅亡、進駐した北条は

箕輪・白井の繋ぎ城として東城を活用。西城は既に廃城と化して

山林。そして1590年の北条の滅亡で完全に廃城とか。

蛇足・

新田義貞は金ヶ崎城から藤島へ小勢で督励・視察に行く途中で

敵と遭遇し泥田の中で討ち死し、遺体は坂井市称念寺とされるが

「首塚」と称する物が三箇所にある。更に薄い伝承ならあと二箇所も。

第一は当然のことに地元の桐生市新里町新川の善昌寺。

言わずと知れた配下の桃井次郎が持ち出し「船田義昌」に預けたのを

義昌が持ち帰ったと伝えられる物。

但し、記録によると義昌は義貞より一年も前に戦死となっているので

困った物だ。

もう一つのルートは京都へ護送された首を義貞妻の匂当内侍の侍女と

義昌が盗み出して故郷に持ち帰ったとする説もある。

第二は京都右京区嵯峨鳥居本小坂町の「竜口寺」。

ここは義貞より滝口入道の物語で有名。寺の旧名は「往生院三宝寺」

晒されていた首を義貞妻の匂当内侍が盗み出して葬ったと。

第三は小田原市酒匂の「新田社」。

義貞輩下の「宇都宮泰藤」が首を運ぶ途中で小田原で病を

発したのでここに葬ったというもの。泰藤は三河の妻子に

会うために東山道を使わずに東海道を通ったという。

土着した泰藤の子孫にこの地を領した大久保忠隣が居るので

この辺が出所か?

常識的に考えると南朝の英雄の首が室町幕府の目の届かない

所に行かれる筈は無い。遺髪とか遺品の類なら考えられるが。

首の行き先は、新田とも匂当内侍とも関係の無い某所の供養塔が

怪しいとは或る「首塚追っかけ先生」のご託宣。

補足

上記の拙稿で源氏の「渋川氏」と書いたが色々と質問も寄せられ

ているので若干補足する。

源氏は先ず頼義の息子たちから幾筋かの系統に別れていく。

義家―義国の流れからは既に述べたように頭領家の他に新田・足利が

分派、義家弟の甲斐の盟主・義光からは佐竹・武田・平賀が生まれる。

この内、足利系に目を向けると数代の間に尊氏への系統の他に仁木・

細川・畠山・桃井・吉良・今川・斯波・渋川と錚々たる

名家を派生させている。この中の一つが「渋川氏」なのである。

決め言葉で言えば渋川氏は「清和源氏義国(足利氏)流」と云う事。

義国―義康―義胤と来るのが桃井氏であるが、義胤兄の義氏から

発して義氏―泰氏―義顕―義春―貞頼―義季―と続くのが渋川氏。

この三代目の義顕が上野国渋川荘を領地とし「渋川氏」と

名乗ったのである。

倒幕の戦いが始まった時の当主は義季で尊氏や直義に従って各地を

転戦する。この様に領地を全く離れて連戦したのは桃井氏と同じ。

只、桃井氏との決定的な違いは渋川氏が足利将軍家の御一家様なのだ。

先ず、貞頼の娘は直義の正室。そればかりではなく二代将軍・義詮の

正室・幸子は義季の娘であり、子供は無かった(男児夭折)が女には

珍しく従一位の位を貰っている。

余談ながら義詮の息子と称する三代将軍・義満は側室・紀良子の子供。

さて、武勇を誇る義季も残念ながら1335年の「中先代の乱」で

自害してしまう。

この乱は周知の如く、滅ぼされた北条高時の遺児・時行が滋野・諏訪に

擁されて鎌倉将軍府に殴りこみを掛けたのである。この時に鎌倉に

居たのが執権職の直義や義詮、それに成良親王。

先代北条と後代・足利の間の期間で一瞬の事というものの鎌倉を

支配したので「中先代」と言うそうである。

直義は慌てて親王や義詮を連れて逃亡、行き掛けの駄賃とばかり

幽閉中の護良親王を殺害する。但し、時行の天下はたったの20日間。

渋川義季はこの時に犠牲になったのである。

尊氏はこれを機会に自ら征夷大将軍を名乗って東下して直義軍と

合流して時行を破り朝廷に反逆して北朝天皇を擁して京に

幕府を立てることになる。

義季の孫の義行の母親は何と高師直の娘だがこの時代に九州探題に

任命される。

こうして渋川氏は遠く九州に去ったのである。

九州探題の始まりは1293年に遡るが当時の幕府の設置した軍事的

出先機関で別名は鎮西探題。尊氏は室町幕府を京に置き鎌倉公方に

関東一円を、東北一帯は奥州探題、九州統治が九州探題だった。

一色・足利直冬・細川・斯波と続いたが北朝・南朝入り乱れ

不安定。斯波の後を継いだのが渋川氏。

だが後に小弐氏と争って敗れ、折から侵入してきた大内氏輩下の

地方勢力として肥前に逼塞、1534年大内に滅ぼされる。

だが、各地に広がった渋川氏の系列は武蔵・備後に残り

武蔵の拠点は蕨郷(現蕨市)で幾代も継いで後北条の傘下。

また、三河の一族は板倉氏の祖、備後の渋川は毛利の縁戚に成り

会津では芦名との抗争に渋川氏の名がある。

残念ながら現在の渋川市には渋川氏の存在を示す城址とか墓所などの

史跡は皆無と言って良い。

既に県指定の金井・金蔵寺の宝篋印搭が渋川氏関連ではないかとの

見直しや坂下で調査中の遺跡が渋川氏屋敷跡?などの検討が

進められている程度。従って渋川の誇る武将との意識は一般の

人には薄いのではないか。

でもやはり渋川氏は源氏の名家であることには変わりない。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

この桃井氏、先日の吉井奥平氏と同じで地元でも忘れ去られてしまう

のではないかと心配になるほど。原因は最盛期が南北朝時代で

戦国以前の1440年の結城合戦で滅亡してしまっていることなのか?

1440年頃と言えば「応仁の乱」がその27年後の事であるし

戦国下克上のはしりとなった早雲の茶々丸殺しは未だ50年の先。

鉄砲の伝来など100年先。

尤も城その物は各氏に受け継がれて1590年の後北条滅亡まで

存在したと言うのだが。

それに箕輪城のように地元の城で華々しく戦ったのではなく

殆ど外征に継ぐ外征で盛衰したから尚更地元には薄い印象。

桃井城址と称する物は二つある。一つは榛東村御堀、今の榛東村

役場の道路を挟んだ東の地域、俗称が「山子田城・西城」。

もう一つは吉岡町南下大藪にある通称「大藪城・東城」、高渋線の

「田中信号」の西方に当たる城山なる三角点のある小山。

これらは各地に残る「別城一郭」で同時期の対と見られるが

攻撃側が少人数のときに有効であったのであり極めて中世的

である。

つまり、「別城一郭」とは「孫子」の兵法による「相互赴援」の

体制であるが作戦規模の増大した戦国末期には廃れてしまい

双方が独立した城となるか、一方のみ強化された傾向にある。

この両城が1590年頃まで利用されていたというのは地元に

残る「湯浅文書」が根拠。

さて、桃井郷が何時頃成立したか? 等の難しい事は置いといて

桃井氏の中の二大スターに眼を向けた。一人は新田義貞の挙兵に

呼応し鎌倉攻めに奮闘するも「化粧坂」攻略戦で戦死したとも

されている「桃井尚義」さん。

もう一人は「桃井直常」さん、倒幕のときに地元に居た尚義と

違って偶々京で尊氏軍の中にいたので最初は尊氏軍、尊氏が弟の

直義と離反した時から直義軍、以後は徹底して直義の帷幕、

後に足利義詮(足利二代目)によって越中で討たれたと伝わる。

大藪・東城が直常の城とされる。

先ず、系図(数種類あるそうだからその中の一つ)。

この系図に見られるように桃井も尊氏も義貞も極めて近いご親戚様

ご一統である。義国は勿論、義家の二男、長男の義親の系統が

為義―義朝―頼朝―と繋がる源氏頭領家である。

余談だか爺イは「へそまがり爺」の新田義重が好きだ。従って

彼の自慢の子孫・義貞、義助にも好感を持っている。世間では義貞を

無能呼ばわりする歴史小説の類が多くて頭に来る。確かに湊川で

楠木正成とともに戦い、一方は華々しく戦死して古今未曾有の

忠臣となり皇居広場に今も銅像、こちらは敗戦でも生き残って

しまった。これは確かに麻生政権のように大衆受けが悪い。

だが、最後まで延々と戦ったのは義貞であり、その後の南北合一の

後も抵抗を止めなかった南朝ゲリラの精神的支柱だったのだ。

ワイドショーで勝手に言い募るコメンテーターの様な衆愚の論評には

耳を貸すまい。閑話休題。

義重さんはこちらをどうぞ。

http://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/f2c43b0513c48f87cfe8852c95d6f096

一部の系図では義胤は義助の弟となっているものがあるが、

これは義胤が未だ幼い頃、父親の義助が承久の乱(1221)で若くして

戦死したので義兼の四男としたらしい。この頃、桃井郷に本拠。

さて、時代は少し下がって尚義の時代、新田義貞は

幕府軍の一員として千早城の楠木正成を攻めていたが

この時、既に護良親王の令旨を貰っていて天皇方に付く機会を

狙っていた。そこへ天皇の令旨が届いたので病気と偽って足利に

帰ってしまった。そうしている間に北条高時の戦費徴収使を

断罪してしまい北条と対決の旗を揚げる。

1333年、生品神社での結集には新田本宗系・岩松系・里見系・

世良田系という新田一族とともに足利系としての桃井尚義も名を

連ねた。

義貞は極楽寺切通し、巨福呂(こぶくろ)坂、化粧坂の三方面に軍を

別けたが

尚義は化粧坂の攻防戦で戦死したとの説が強いが、生き残って

徹底して義貞に尽くし1338年の藤島の戦いで義貞に殉じたとも。

鎌倉要塞化の事は手前味噌で恐縮ながらここを読んでください。

http://blog.goo.ne.jp/gooyamachuunihonshi/e/1f5e3f1c006f27621bea433e356d7682

又、義尚の子の義通・義盛が義貞に付いていたので藤島で

戦死はこの兄弟たちか?

その義盛の子・貞職は尹良親王に従って関東を転戦したことに

なっているが、これは元禄時代の作で眉唾の評判が高い「浪合記」

の話だから?だろう。

一方、京の尊氏軍にいた直常は当然尊氏配下で六波羅探題攻略で

弟・直信とともに倒幕に参加。

室町幕府の成立(1338)後も南北朝の混乱が続く中、1350年代に

なると策士・高師直の介入で尊氏・直義兄弟が反目。直常は直義党の

重鎮となる。京を脱して北陸を経てから鎌倉を拠点とした直義は

1352年に尊氏に殺害される。一方で直常は幕府と対抗して足利直冬と

共に南朝の一員となり北陸を拠点として活動するも次第に衰微。

1366年足利義詮に討たれたと伝わる。(一説には旧桃井村新井の

西南にある「播磨」で隠居したとも伝わり、吉岡町田中にその墓と

伝わる五輪塔があるそうである。)

尚、一族の子孫「幸若丸」は越前において幸若舞の創始者。

1392年、南北朝は合一をなし将軍も傑物の三代義満も引退して

義持・義教と安定の時代が続く。

1440年、京を揺るがす嘉吉の乱の頃、関東では結城合戦が勃発。

足利将軍と対立して自決した鎌倉公方・持氏の遺児を助けて

関東の諸将(宇都宮・小山・里見・一色など)が結城城に篭るが

この中に桃井氏がいる。

篭城軍は関東管領・上杉軍に敗れ桃井一族は玉砕と伝えているのは

「鎌倉大草紙」、確かにこれ以後は桃井氏の記録は歴史から

消えているそうである。

寄せ手の中に長野氏が始めて登場し頭角をあらわし桃井滅亡の

1441年から箕輪落城の1566年まで上野に君臨した。

生涯、地元を離れて転戦を続けた桃井氏のスター達であるが、この地が

只一度だけ戦雲に巻き込まれたことがある。皮肉にもその事は

桃井滅亡後である。

1454年頃、鎌倉公方・上杉成氏が関東管領上杉憲忠を殺害した

ことから関東は大荒れに成り、成氏は古河に篭って「古河公方」、

上杉は拠点を武州・五十子から上野・白井。

総社の長尾氏や大田道灌も参加して延々と大騒ぎ。

成氏が嶋名(高崎東部)に陣を引いたので上杉も白井から出て

両軍は観音寺をへて広馬場に展開。この時期は未だ箕輪城は無い。

劣勢の上杉がこの展開が出来たのは桃井両城が存在して拠点に

なったといわれる。但し、大決戦を前にして豪雪(1478年12月末)

のため両軍身動きできずに和解して帰国している。

かくして榛名山東麓には源氏の渋川・桃井・里見・山名と四家が

存在したが渋川氏は九州探題に出世し、里見氏は南総安房に

勢力を伸ばし、山名氏は巨大な守護大名として日本の六分の一

を領するまで発展したが桃井氏は武運に恵まれず、足利の

名家として戦国時代にも登場することは出来なかった。

ここで一言、大事なこと。桃井氏のものと称する桃井西・東の両城は

その遺構から桃井氏が壊滅した1440年の結城合戦直後に発生した

築城ブームに乗った一城別郭であつて多分、桃井氏の後を受けた

湯浅氏の築城と言うのが真相らしい。桃井氏時代は城ではなく

近くに館があったのかもしれない。

城の形態としては当時の関東管領配下の長野氏が白井・総社の

繋ぎとして湯浅氏に造らせた模様。

1565年、信玄は翌年の箕輪攻めの前準備をしているが、桃井城は

その時期に武田の手に落ちた筈。やがて武田は滅亡、進駐した北条は

箕輪・白井の繋ぎ城として東城を活用。西城は既に廃城と化して

山林。そして1590年の北条の滅亡で完全に廃城とか。

蛇足・

新田義貞は金ヶ崎城から藤島へ小勢で督励・視察に行く途中で

敵と遭遇し泥田の中で討ち死し、遺体は坂井市称念寺とされるが

「首塚」と称する物が三箇所にある。更に薄い伝承ならあと二箇所も。

第一は当然のことに地元の桐生市新里町新川の善昌寺。

言わずと知れた配下の桃井次郎が持ち出し「船田義昌」に預けたのを

義昌が持ち帰ったと伝えられる物。

但し、記録によると義昌は義貞より一年も前に戦死となっているので

困った物だ。

もう一つのルートは京都へ護送された首を義貞妻の匂当内侍の侍女と

義昌が盗み出して故郷に持ち帰ったとする説もある。

第二は京都右京区嵯峨鳥居本小坂町の「竜口寺」。

ここは義貞より滝口入道の物語で有名。寺の旧名は「往生院三宝寺」

晒されていた首を義貞妻の匂当内侍が盗み出して葬ったと。

第三は小田原市酒匂の「新田社」。

義貞輩下の「宇都宮泰藤」が首を運ぶ途中で小田原で病を

発したのでここに葬ったというもの。泰藤は三河の妻子に

会うために東山道を使わずに東海道を通ったという。

土着した泰藤の子孫にこの地を領した大久保忠隣が居るので

この辺が出所か?

常識的に考えると南朝の英雄の首が室町幕府の目の届かない

所に行かれる筈は無い。遺髪とか遺品の類なら考えられるが。

首の行き先は、新田とも匂当内侍とも関係の無い某所の供養塔が

怪しいとは或る「首塚追っかけ先生」のご託宣。

補足

上記の拙稿で源氏の「渋川氏」と書いたが色々と質問も寄せられ

ているので若干補足する。

源氏は先ず頼義の息子たちから幾筋かの系統に別れていく。

義家―義国の流れからは既に述べたように頭領家の他に新田・足利が

分派、義家弟の甲斐の盟主・義光からは佐竹・武田・平賀が生まれる。

この内、足利系に目を向けると数代の間に尊氏への系統の他に仁木・

細川・畠山・桃井・吉良・今川・斯波・渋川と錚々たる

名家を派生させている。この中の一つが「渋川氏」なのである。

決め言葉で言えば渋川氏は「清和源氏義国(足利氏)流」と云う事。

義国―義康―義胤と来るのが桃井氏であるが、義胤兄の義氏から

発して義氏―泰氏―義顕―義春―貞頼―義季―と続くのが渋川氏。

この三代目の義顕が上野国渋川荘を領地とし「渋川氏」と

名乗ったのである。

倒幕の戦いが始まった時の当主は義季で尊氏や直義に従って各地を

転戦する。この様に領地を全く離れて連戦したのは桃井氏と同じ。

只、桃井氏との決定的な違いは渋川氏が足利将軍家の御一家様なのだ。

先ず、貞頼の娘は直義の正室。そればかりではなく二代将軍・義詮の

正室・幸子は義季の娘であり、子供は無かった(男児夭折)が女には

珍しく従一位の位を貰っている。

余談ながら義詮の息子と称する三代将軍・義満は側室・紀良子の子供。

さて、武勇を誇る義季も残念ながら1335年の「中先代の乱」で

自害してしまう。

この乱は周知の如く、滅ぼされた北条高時の遺児・時行が滋野・諏訪に

擁されて鎌倉将軍府に殴りこみを掛けたのである。この時に鎌倉に

居たのが執権職の直義や義詮、それに成良親王。

先代北条と後代・足利の間の期間で一瞬の事というものの鎌倉を

支配したので「中先代」と言うそうである。

直義は慌てて親王や義詮を連れて逃亡、行き掛けの駄賃とばかり

幽閉中の護良親王を殺害する。但し、時行の天下はたったの20日間。

渋川義季はこの時に犠牲になったのである。

尊氏はこれを機会に自ら征夷大将軍を名乗って東下して直義軍と

合流して時行を破り朝廷に反逆して北朝天皇を擁して京に

幕府を立てることになる。

義季の孫の義行の母親は何と高師直の娘だがこの時代に九州探題に

任命される。

こうして渋川氏は遠く九州に去ったのである。

九州探題の始まりは1293年に遡るが当時の幕府の設置した軍事的

出先機関で別名は鎮西探題。尊氏は室町幕府を京に置き鎌倉公方に

関東一円を、東北一帯は奥州探題、九州統治が九州探題だった。

一色・足利直冬・細川・斯波と続いたが北朝・南朝入り乱れ

不安定。斯波の後を継いだのが渋川氏。

だが後に小弐氏と争って敗れ、折から侵入してきた大内氏輩下の

地方勢力として肥前に逼塞、1534年大内に滅ぼされる。

だが、各地に広がった渋川氏の系列は武蔵・備後に残り

武蔵の拠点は蕨郷(現蕨市)で幾代も継いで後北条の傘下。

また、三河の一族は板倉氏の祖、備後の渋川は毛利の縁戚に成り

会津では芦名との抗争に渋川氏の名がある。

残念ながら現在の渋川市には渋川氏の存在を示す城址とか墓所などの

史跡は皆無と言って良い。

既に県指定の金井・金蔵寺の宝篋印搭が渋川氏関連ではないかとの

見直しや坂下で調査中の遺跡が渋川氏屋敷跡?などの検討が

進められている程度。従って渋川の誇る武将との意識は一般の

人には薄いのではないか。

でもやはり渋川氏は源氏の名家であることには変わりない。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます