オホーツク管内遠軽町郊外に、児童自立支援施設「北海道家庭学校」があります。

ひとくちにいえば、児童相談所から、さまざまな事情をかかえた男子生徒が入ってきて、大自然のなかで寮生活を送りながら立ち直りを図る―という施設なのでしょうが、ときどき敷地内で会う子どもたちは元気なふつうの男子です。

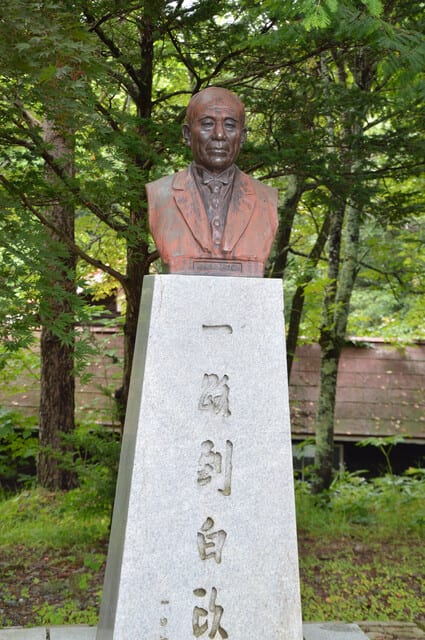

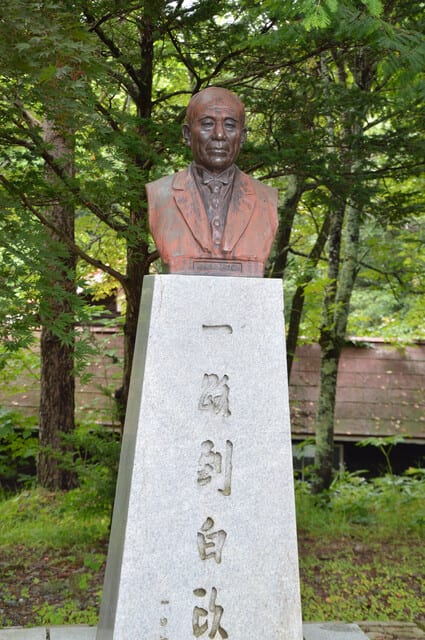

同校を1914年(大正3年)に創設した留岡幸助(1864~1934)の胸像が、本館前の庭に立っています。

同校の学校だより「ひとむれ」998号(2021年12月1日発行)で、清澤満校長がこの像についてくわしく述べているので、その文章をもとに紹介していきます。

作者は、高知・桂浜にある坂本龍馬像で知られる本山白雲。

右肩に「白雲作」と刻まれているそうです。

1934年(昭和9年)9月、留岡幸助の古希を祝して建てられた古希記念文庫の落成式にあわせて制作されたもので、記念文庫の閲覧室に長く置かれていました。

現在の場所に移されたのは1960年。

創立記念式が行われた9月24日、本館の落成式とともに胸像の除幕式が挙行されました。

本館の設計は、北海道を代表する建築家として知られる田上義也。

当時、どんな胸像を建てるのか、手分けしてあちこちの胸像を見て歩いていた同校職員は、北大のクラーク像の土台の寸法を測るなどして詳しく調べ、その像に倣うことに決定。当時の留岡清男校長が、土台の設計を田上に依頼しました。

田上は無報酬での仕事を快諾したとのことです。

台座の正面には、留岡幸助の座右の銘である

「一路到白頭」(一路、白頭ニ到ル)

の文字が刻まれています。

清澤校長は「ひとむれ」にこう書いています。

背面には次の通り刻まれています。

この座右の銘 “THIS ONE THING I DO" は、聖書の「フィリピの信徒への手紙」第3章13節にあるそうです。

現在の日本語版では

「なすべきことはただ一つ」

と訳されているとのことです。

それを、留岡幸助は

「白髪になるまで、この道をひとすじに」

というような意味の5文字に表現したのでした。

清澤校長は

清澤校長は

「「私の後に続く諸君は「一路白頭ニ到ル」の想いでこの路に注力しているか。懸命な努力なしには目標に近づけないものだ。歩みを止めてはならないぞ」と、胸像は語りかけているように思います」

と、「ひとむれ」の巻頭言をしめくくっています。

留岡幸助は備前(岡山県)生まれ。

キリスト教の洗礼を受け、北海道に渡って空知集治監の教誨師となり、のちに家庭学校を東京と北海道に設立し、非行少年などの指導に努め、社会改良事業に尽くした―という生涯をおくった偉人であるので、こうして書いている筆者も背筋の伸びる思いです。

なお、東京の家庭学校は関東大震災で被災して閉校したとのことです。

「本山白雲 日本美術年鑑所載物故者記事」(東京文化財研究所)https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/8806.html(閲覧日 2021-12-21) によると、本山白雲(1871~1952)は高知県生まれの彫刻家。

高村光雲(東京・上野の西郷隆盛像で有名)に師事したあと、東京美術学校(戦後の東京藝大)に入り第1期生として彫刻科を卒業。

東京・芝公園の板垣退助像、国会議事堂横の伊藤博文像など、政治家のブロンズ像を多く手がけています。

道内にも、旭川に岩村通俊像がありましたが、戦中の金属供出により失われています。

□北海道家庭学校のサイト https://kateigakko.org/new/index.html

過去の関連記事へのリンク

田村史郎「岩村通俊之像」旭川の野外彫刻(47)

・遠軽町の公営バス「遠軽(役場前)」から社名淵線に乗り「家庭学校」降車、約780メートル、徒歩10分。

北海道家庭学校には柵などはない(留岡幸助以来の伝統。生徒を信頼している)ので、誰でも敷地内に入れます

(遠軽役場前バス停には、JR遠軽駅から約720メートル、徒歩10分。下図を参照)

ひとくちにいえば、児童相談所から、さまざまな事情をかかえた男子生徒が入ってきて、大自然のなかで寮生活を送りながら立ち直りを図る―という施設なのでしょうが、ときどき敷地内で会う子どもたちは元気なふつうの男子です。

同校を1914年(大正3年)に創設した留岡幸助(1864~1934)の胸像が、本館前の庭に立っています。

同校の学校だより「ひとむれ」998号(2021年12月1日発行)で、清澤満校長がこの像についてくわしく述べているので、その文章をもとに紹介していきます。

作者は、高知・桂浜にある坂本龍馬像で知られる本山白雲。

右肩に「白雲作」と刻まれているそうです。

1934年(昭和9年)9月、留岡幸助の古希を祝して建てられた古希記念文庫の落成式にあわせて制作されたもので、記念文庫の閲覧室に長く置かれていました。

現在の場所に移されたのは1960年。

創立記念式が行われた9月24日、本館の落成式とともに胸像の除幕式が挙行されました。

本館の設計は、北海道を代表する建築家として知られる田上義也。

当時、どんな胸像を建てるのか、手分けしてあちこちの胸像を見て歩いていた同校職員は、北大のクラーク像の土台の寸法を測るなどして詳しく調べ、その像に倣うことに決定。当時の留岡清男校長が、土台の設計を田上に依頼しました。

田上は無報酬での仕事を快諾したとのことです。

台座の正面には、留岡幸助の座右の銘である

「一路到白頭」(一路、白頭ニ到ル)

の文字が刻まれています。

清澤校長は「ひとむれ」にこう書いています。

そして何より家庭学校らしさを思わせるのは胸台を据える基礎工事が生徒と職員の手で施工されたということです。厳寒の地北海道は凍上対策をしっかり施さなければならないので「必要以上に頑丈なものにした」とのことで、その作業の様子を「それはそれは念のいったもので、労力と時間とを惜しみなく注ぎ込んだ。」と記されています。

背面には次の通り刻まれています。

留岡幸助先生は、明治27年

監獄改良事業を勉学する目的

をもって、アメリカ合衆国に

留学。エルマイラ感化監獄に

起居して、勤続52年の典獄

ブロックウェーに師事す。

ブロックウェーに座右銘あり

“THIS ONE THING I DO"

先生はこれを邦語に翻訳して

「一 路 到 白 頭」

となし、永く自戒の指針とす。

正面の五字は、大正12年の

自筆。

一日庵は雅号 「一日の苦

労は一日にて足れり」の意

この座右の銘 “THIS ONE THING I DO" は、聖書の「フィリピの信徒への手紙」第3章13節にあるそうです。

現在の日本語版では

「なすべきことはただ一つ」

と訳されているとのことです。

それを、留岡幸助は

「白髪になるまで、この道をひとすじに」

というような意味の5文字に表現したのでした。

清澤校長は

清澤校長は「「私の後に続く諸君は「一路白頭ニ到ル」の想いでこの路に注力しているか。懸命な努力なしには目標に近づけないものだ。歩みを止めてはならないぞ」と、胸像は語りかけているように思います」

と、「ひとむれ」の巻頭言をしめくくっています。

留岡幸助は備前(岡山県)生まれ。

キリスト教の洗礼を受け、北海道に渡って空知集治監の教誨師となり、のちに家庭学校を東京と北海道に設立し、非行少年などの指導に努め、社会改良事業に尽くした―という生涯をおくった偉人であるので、こうして書いている筆者も背筋の伸びる思いです。

なお、東京の家庭学校は関東大震災で被災して閉校したとのことです。

「本山白雲 日本美術年鑑所載物故者記事」(東京文化財研究所)https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/8806.html(閲覧日 2021-12-21) によると、本山白雲(1871~1952)は高知県生まれの彫刻家。

高村光雲(東京・上野の西郷隆盛像で有名)に師事したあと、東京美術学校(戦後の東京藝大)に入り第1期生として彫刻科を卒業。

東京・芝公園の板垣退助像、国会議事堂横の伊藤博文像など、政治家のブロンズ像を多く手がけています。

道内にも、旭川に岩村通俊像がありましたが、戦中の金属供出により失われています。

□北海道家庭学校のサイト https://kateigakko.org/new/index.html

過去の関連記事へのリンク

田村史郎「岩村通俊之像」旭川の野外彫刻(47)

・遠軽町の公営バス「遠軽(役場前)」から社名淵線に乗り「家庭学校」降車、約780メートル、徒歩10分。

北海道家庭学校には柵などはない(留岡幸助以来の伝統。生徒を信頼している)ので、誰でも敷地内に入れます

(遠軽役場前バス停には、JR遠軽駅から約720メートル、徒歩10分。下図を参照)