最近、韓国出身の新進アーティストと知り合い、アートの話で盛り上がった勢いで、昨日、森アーツセンターギャラリーで開催中のルーヴル美術館特別展「LOUVRE NO.9 漫画 9番目の芸術」展を一緒に見て来ました。

Hさんはニューヨークの大学で4年間ファインアートを学び、現在はアメリカ人のご主人の仕事の関係で日本に住んでいるそうです。

Drawing, Painting, Printingと、彼女の作品を幾つか見せていただきましたが、柔らかな感性と豊かな色彩感覚を持った作家、との印象を受けました。

私は韓国語、来日間もない彼女は日本語が話せないので、二人の会話はほぼ英語で。日本でアジア人同士が英語でコミュニケーションを取るなんて、英語が国際的なコミュニケーションツールとして必須になっていることの証でしょうか。

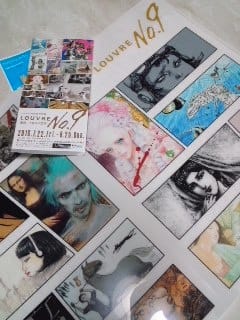

今回訪ねた展覧会はルーヴル美術館による特別企画。日本やフランス、ベルギーで活躍する漫画家16人に、ルーヴル美術館をモチーフとした漫画を新たに描いて貰うというもの。その為に漫画家をルーヴル美術館に招き、創作の便宜を図ったそうです。

タイトルの「NO.9」とは、フランスにおける芸術の序列で、漫画は第9番目に位置することを指すのだとか。

因みに序列の第1から8までは順に「建築」「彫刻」「絵画」「音楽」「文学(詩)」「演劇」「映画」「メディア芸術」とされる(諸説あり)そうですが、素朴な疑問として、なぜ芸術を序列づける必要があるのか?

17~18世紀のフランスアカデミーでは、さらに「絵画」も宗教や神話をモチーフとした「歴史画」を頂点に、次いで「肖像画」「動物画」「風景画」「静物画」と序列づけていたのです。つまり、絵画の中でも「歴史画」が最も価値が高いとされた。

歴史的にフランスが厳然たる「階級社会」であるがゆえの序列づけなのでしょうか?フランス革命以降「自由・博愛・平等」を謳いながら、未だに何に対しても序列づける社会の在り方が、差別や偏見を生み出し、現在の社会不安へと繋がっているような気がしないでもありません。

例えば日本なら、伝統芸能で「歌舞伎」の方が「能」「狂言」より芸能として上だなんて言わないはず。

とまれ、16の個性で描かれるルーヴル美術館とその収蔵作品をモチーフとした漫画。彼の大美術館を漫画家達がどう料理するのか、個々の漫画家を知らずとも興味あるところです。

フランス語圏と日本はそれぞれ独自の漫画文化を築き上げて来ました。そして、フランス語圏と日本とでは、社会における漫画(所謂バンド・デシネと漫画)の在り方に大きな違いがあるようです。

創作のペース:寡作か、量産か

表現方法:フルカラーか、モノクローム主体か。

1コマで表現するか、1ページ全体のバランスで表現するか

出版の形態:使用する紙にしても品質重視のハードカバーか

←1冊2000円なので、親が子に買って与える

コスト重視のペーパーバックか

←安価なので、子どもでも買える エトセトラ…

それを踏まえて個々の作品を見てみると、そうした彼我の違いが、作家の視点の置き方や作品のスタイルにまで影響を及ぼしているのが見て取れました。これは「百聞は一見に如かず」です。興味を持たれたなら、是非、会場で実物を見ていただきたいですね

意外だったのは、漫画を1ページずつ、通常の展覧会形式で壁に横一列に掲示されると、ストーリーを追うのが難しかったこと。子どもの頃から読み慣れたスタイルとは違うことに、脳が戸惑っているようでした。漫画はやはり馴染深い「本」のスタイルで読むに限りますね

また、彼の国の漫画家はギャグを描いているのだろうけれど、ユーモアの感覚が異なるせいか、どこが笑いのツボなのかが、今一つピンと来なかったり…軽いカルチャーショックを受けました(笑)。まあ、それも展覧会の意図するところなのでしょう。

あいにく展覧会は冒頭の挨拶は英語の翻訳があるものの、作品解説や作品の吹き出し部分はフランス語か日本語のみ。フランス語には日本語訳がついていましたが、英語はなし。

学生時代に交換留学で短期間フランスの美大でも学んだことがあるというHさんですが、現地ではもっぱら英語でのコミュニケーションだったらしく、フランス語も理解不能。そうなると絵だけで内容を理解しなければならない。それではあまりにも気の毒なので、私が(日常会話ならともかく、より専門的な話になると…)拙い英語で逐一説明してサポートしました。

しかし、意志疎通の為に使用する言語がお互いにとって母語でない場合、互いに相手を慮って相手の言っていることを理解しようと努めるので、案外通じるものですね。

日本人はとかく英語を母語とする人々並の発音でなければと思いがちですが、英語を「母語の異なる者同士のコミュニケーションツール」と割り切って使えば、それぞのお国訛り丸出しの英語でも気にならないものです。要は相手に敬意を持って、相手のことを理解しようと思う気持ちがあるかどうか。

気が付けばあっと言う間に2時間が経過していました。二人共充実した面持ちで、会場を後にしたのでした。また機会あれば、Hさんとは是非ご一緒したいです。

共通の話題、共有できる価値観があれば、国の違いなど軽々と超えてしまうものですね

東京の後、大阪、福岡、名古屋と巡回するようです。