(Mちゃん(中3):

ひょんなことから 発表会に弾く曲が早く決まり、ある程度練習したので、これをキープとし、何だかんだでまだ残っていた「ブルクミュラー」を どんどんやって終わらせよう、ということになりました。

今日は20番「タランテラ」です。

「タランテラ」についてはこのブログでも何度か書いているので、読んでみていただけるとわかりますが、タランテラというのは固有名詞ではなく、「曲のスタイル」を表す用語です。

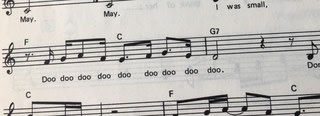

8分の6拍子の急速なリズムを持つダンス音楽。それがタランテラです。

名前の由来には、有力な説が2つあり、

1.タランチュラという毒グモに刺された人は、死ぬまで踊り狂う

2.タランチュラに刺された人は 倒れるまで激しく踊り続けると、汗によって毒が抜け、命をとりとめる

というものです。

いずれにしても、毒グモ・タランチュラに由来している。

「どっちにしても、倒れるまでは踊るんだね・・・」

「そうだね・・・」

タランチュラ、恐るべし。

「タランテラって、どんな踊りなんだろうね。見てみようよ」

先生がYOUTUBE画面を開いて、「tarantella 」と入れると、すかさず「talantella ballet」と出たので、その画面を開き、Mちゃんと二人で見てみたら・・・

イタリアの民族衣装っぽい服装の踊り手たちが、軽やかにステップを踏んでいるダンス。

「なんか、あんまり激しくないね」

「楽しそうに踊ってるね」

という印象でした・・・

多分、バレエ画面を出してしまったので、あんまり激しくはなかったのかも?

普通の「ダンス」って入れれば、きっと本格的な激しいのが観れるよ。

そう思って、Mちゃんが帰った後「ballet」なしの「dance」で 再度探してみました。

ヒバリの期待した「タランテラ」は、フラメンコ風の真赤なドレープに包まれた衣装のダンサーが、苦悶(くもん)の表情で 狂ったように急速回転しながら、バッタリ倒れ伏すまで踊る、という感じだったんですが・・・

本物のタランテラはそんなんじゃなく、輪になって和やかに踊る民族舞踊、って感じでした。(^^;

そして、リズムは「スキップ」でした (^^;(^^;

確かに、スキップは8分の6拍子だよね。

タランテラなんだよね。

でもちょっとがっかり・・・明るく軽快すぎ。

そして、もっと驚いたことには、イタリア本場の「タランテラ」ダンスを次々と見て行ったら、途中、曲として「おにのパンツ」までが使われてたことだよ!

た、たしかにこの曲はイタリアの歌だ。

「おにのパンツ」というのは日本の替え歌で、ほんとはイタリアのヴェスヴィオス火山へ観光にいく登山電車のCMソング、「フニクリ・フニクラ」なんだから。

イタリアのご当地ソング。

そして8分の6拍子。

たしかに。タランテラだ。

タランテラの条件をすべて満たしてる。

でもな~

情熱的で深刻な踊りかと思ってた「タランテラ」なのに、本場演奏は「おにのパンツ」だったとは。

見なきゃよかったカモ・・・(*_*;

HP HIBARIピアノ教室

Youtube HIBARI PIANO CLASS