京都観光のガイドブログです。定番の楽しみ方から特別拝観、さらには年に1度の御開帳まで。

京都観光では最も詳しいです!

Amadeusの「京都のおすすめ」 ブログ版(観光)

2012 10/25の拝観報告(琵琶湖疏水と流水の銘庭)

写真は、大力邸 2階の広間

今日は有給休暇です。

京都商工会議所が創立130周年ということで、今週は京都産業祭りの知恵産業ウェークです。

その中の企画で、”みやこの知恵めぐり”というものがあります。

これは以前ブログ内でも話題になりました。

そのさらに”みやこの知恵めぐり”の中に、”琵琶湖疏水と流水の銘庭”というツアーがありました。

今日はそれに行って来ました。

事前にアマデウス会員のシルウェステルさまが「今日行きます」との連絡があり、現地でお会いできました。

8:30に京都駅八条口に集合(いつもアウトドアクラブで長男をお見送りしているところ(笑))。

集合の時点でまたきました!

香川から前日泊で来られた御夫婦ですが、

「あの、amadeusさんですか?」

最近は覚悟をしているので、動揺することなく「はいそうです。見て頂いているのですか。ありがとうございます」と言えました(笑)。

午前中はバスで移動し、琵琶湖疏水記念館、インクラインや水路閣周辺の散策です。

第1疏水と第2疏水の合流点、九条山ポンプ場などは、京都検定の勉強で”紙面上”では知っていましたが、あそこなんですね。

日向大神宮に行く際に通過していましたが、気づいていませんでした。

昼食は、寿司割烹”大安苑”さんですが、ここにも立派な庭園が・・・。

そしてお隣に座られた同年代の男性1人から、

本日第2発目の

「あの、amadeusさんですか?」

がきました(笑)。

お話しをすると、過去に1度コメントを頂いた、”かんじろう”さまでした。

そうこうしていると、あの第11代目小川治兵衛氏が登場され庭園の説明があります!

大安苑さんのお食事は写真のような感じです。

まあごく一般的。

3500円ぐらいのものでしょうか。

大安苑の庭園については今後の本編で。

午後からは本日のメインイベントです。

庭園を2つ巡ります。

訪問したのは

某南禅寺別荘群(あまり言わないでと釘をさされました)

と

洛翠庭園

です。

僕にとっては、共に未訪問の南禅寺別荘群でした。

これで既訪の南禅寺別荘群は、

野村碧雲荘

清流亭

流響院

對龍山荘

清風荘

本日の某所(全体をみれば自明です)

洛翠庭園

無鄰菴(申し訳ないですが、突然庶民的に(笑))

です。

素人にしては上出来です。

しかも1番最初が昨年の11月の流響院ですから、”本気”になれば1年でこれだけ行けるということでもあります(平日覚悟ですが)。

残りは、

何有荘

真々庵

怡園

智水庵

いずれもかなり厳しいですね。

庭園自体の内容は、近日の本編で。

やっぱり南禅寺別荘群の庭園はそれぞれに特徴がありますが、総じて見事というか癒しというか・・・止められません(笑)。

また第11代目小川治兵衛氏は庭園造りには真摯な面がお話からも溢れているんですが、一方で非常に気さくな方で一同非常に好印象だったのではないでしょうか。

また帰りのバスで”かんじろう”さまと隣に座らせて頂きました。

年が近いこともあり「僕のイメージってどうでした?」とぶっちゃけの質問をしてみました。

すると「もっと、マニア・・・というか・・・(いいにくそうに)オタクな感じかと思っていました。普通の方でよかったです。」と(笑)。

やっぱりそうか(笑)!

追及の仕方が尋常なレベルではないので、そうではないかと懸念していました。

印象が”普通”のようでよかったです(笑)。

今日も、見事な庭園に様々な”出会い”と盛りだくさんの1日でした。

コメント ( 4 ) | Trackback ( )

大徳寺23 特別拝観13 龍光院

写真は、本堂の前庭

龍光院とは、かの黒田官兵衛の法名で、息子の黒田長政が父のために建立しました。

表の門は兜門といい重要文化財です。

両側の苔がきれいな石畳の参道を進みます。この突き当りに南門があります。

途中で参道は右に折れ、さらに門をくぐると玄関から小庫裏につながります。

小庫裏、そして10畳ちょっとの講堂を通過して奥へと廊下を進むと、右手に書院、左手に前庭があります。

書院(密庵席)

2018/11/24に密庵席写しの茶室を造られた記念の茶会がありました。

その際の本席が写しの茶室で、待合が書院および密庵席でした。

書院に入ると左手に10畳の一の間と8畳の二の間があります。

左手の一の間の奥に密庵席があります。

手前に縦に3畳が並び、奥に横に1畳。

空いた右角の奥に半畳で、4畳半。

半畳の右側に縦に点前座の台目があり、4畳半台目です。

茶室の右手前、台目畳の手前に密庵床があります。

茶室の正面左奥に床の間、床の間に並ぶ左手奥に違い棚のある付書院があります。

書院前の廊下を通過すると、正面に本堂があるのですが、この間に仕切りがあります。

これが一面下地窓のようになっています。

この一面下地窓の左手が花頭窓のように切り取られており、ここをくぐって反対に抜けます。

粋なしつらえです。

くぐってすぐの廊下が盤桓廊(ばんかんろう)で、重要文化財です。

盤桓廊に続いて右手に本堂、左手に前庭があります。

本堂は折上天井で、床は敷瓦になっています。

前庭は枯山水庭園で、左前方に唐門があります。

この唐門の奥に墓所があります。

墓所の右手には有栖川宮家のお墓があり、正面には黒田長政、左手には黒田官兵衛孝高のお墓と御廟もありました。

コメント ( 19 ) | Trackback ( )

2012 10/20の拝観報告1(黄梅院)と五右衛門のお札について

写真は、作仏庭。

この日は長男の幼児教室。

いつものように10:00に長男を送ると、お迎えの11:45までは自由!

ということで、再訪の”黄梅院”です。

既に本編の改訂版を掲載していますが、作夢軒が観れていなかったので、さらに改訂版に近日差し替えておきました。

ほぼ1年ぶりですが、やはりきれいですね。

最初に入る部屋は立礼席のお茶室だったのですね。

名前は”不識庵”・・・どこかで聞いたことがあるなと思ったのです。

家に帰って調べたら、分かりました!

人間の記憶ってスゴイですね。

非常に有名な方の法号でした。

不識庵○○・・・誰か分かりましたか(笑)。

さて前回の書院は工事の余韻が未だ残っていましたが、今回はスッキリしていました。

順路に沿って本堂、庫裏とまわります。

そして書院の裏側にある”作夢軒”です。

武野紹鴎が作った茶室なんですが、どうにも素人はダメですね。

武野紹鴎が作ったぐらいだから、どんな趣向が凝らしてあるのかなんて思っていると、極めてシンプルです。

茶道は無駄なものは削ぎ落とす・・・そのあたりがまだまだ分かっていなかったようです(笑)。

急遽!五右衛門のお札について

これを貼ったのは、今日のお昼です。

意味がそんなに分かりにくかったですか。

これは「石川五右衛門の命日を逆さに貼って、泥棒除けにする」京都古来の風習ですね。

目的はcopyright(著作権)について、遠まわしにアピールしたのです。

いや何かあったわけじゃないんですが、少しぐらい書いておこうかと。

しかし、「著作権は・・・」なんて書くのは、

・京都人として直接表現ははばかられる

・何より”無粋”

・読者は”はんなり”した京都モードで読みに来られているでしょうから、TDRのように現実に引き戻さない気遣い

・この古い”しきたり”を再認識する

・またこれで伝わらなくても、現実的にそんなに著作権で困ってはいない

・こういうところに数寄屋建築のように、作者のセンスがでる

と思ったからです。

実際もう少し通じるかなと思ったですが、分かりにくかったですかね。

それに実はこれ、新旧コラボなんです。

なにがコラボって、この風習自体は”古い”ものですが、これをココに貼る作業は、デジタル作業を駆使した”新しい”ものなんです。

訳が分かるか不明ですが、手順を書くと、

・power pointで”12月12日”と縦書きし、180度翻転させる

・これをJPEGに変換する

・さらにこれをPCのペイントで大きさを15%に縮小する(そのまま貼るとデカすぎなため)

・それをブログの画像に取り込む

・そしてそれをブログ本文の下書きに取り込み、プログラム言語に変換する(PCを強制終了して、再起動したときに出てくる<REDJN2366・・・>みたいなやつです)

・さらに今度はブログトップのテンプレート(これがプログラム言語の山! この表紙の舞台裏を見たらビビると思います)のしかるべきところに貼る

・最後に中央に来るように位置調整

しているのです。

結構メンドウです(笑)。

そんな実は”新旧コラボ”も、個人的には気に入っているのです。

これから恐らくずーっと貼ってありますので、御理解のほどよろしくお願い致します!

アンケートを実施中です。

左サイドバーにあります。

是非ご協力を!

携帯の方はコチラ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 9 ) | Trackback ( )

桃さまの日程案2 10/29(月)

写真は、ホンモノの知足の蹲踞

桃さまからの御相談の概要は以下の通りです。

訪問期間:10/27(土)10:00~10/29(月)21:30 但し10/28は1日予定あり

宿泊先:蹴上周辺

拝観希望場所:東福寺、南禅寺 天授庵、僕からの提案で泉涌寺 舎利殿。

ベースは、1ヶ所をじっくりゆっくりと見たい。

また、10/28か10/29の朝に座禅を体験したい。

回答

座禅については僕自身も体験がないので、ココを参考にしてみてはいかがでしょうか。

無論、近いのは南禅寺でしょうね。

9:00頃、地下鉄東西線で蹴上駅(前から4つ目の扉)~烏丸御池駅で烏丸線に乗り換え~今出川駅→市バス59系統で烏丸今出川~竜安寺前→龍安寺 まずは方丈や鏡容池周辺、そして10:30から先着順の蔵六庵と知足の蹲踞 特別拝観→市バス59系統で竜安寺前~金閣寺前→金閣寺 方丈→市バス12系統で金閣寺前~大徳寺前→大徳寺 高桐院、龍源院、瑞峯院、大仙院、黄梅院、総見院、興臨院が拝観可能→市バス206系統で祇園→夕食→ここから高台寺、圓徳院など夜間拝観か→市バス206系統で東山安井→京都駅前→21:30に京都駅

講評

ご希望の場所がなくなったので、この日は特別拝観メインのぼくのおすすめです。

龍安寺の蔵六庵とホンモノの知足の蹲踞は、なかなか見る機会がないので入れてみました。

これも10/25~10/31の期間限定です。

先着順ですが、平日なのでなお余裕があるのではないでしょうか。

金閣寺も訪問されている可能性が高そうですが、方丈が特別拝観中です。

ここはそれほど興味がなければスルーでもいいと思います。

大徳寺は春や秋なら比較的たくさんの塔頭が拝観できます。

もちろんこれら以外に、

龍安寺→仁和寺→嵐電で嵐山(厭離庵の公開は未だ)。

という手もあります。

最後にこの日程だと市バスに計5回乗車しますので、市バス1日乗車券がお得です。

アンケートを実施中です。

左サイドバーにあります。

是非ご協力を!

携帯の方はコチラ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 7 ) | Trackback ( )

大徳寺22 特別拝観12 養徳院

写真は、方丈前庭

通常は非公開の塔頭ですが、2012年の“千年の心得”で予約した「京菓匠 笹屋伊織 十代目女将の京菓子の話と茶道体験」にて内部に入りました。

表門を入ると正面に庫裏がありますが、右手に進みます。

石畳はすぐに左に折れ真っ直ぐに進みますが、このあたりは松と苔がきれいです。

左手にある書院の前庭です。

石畳を進んだ突き当りに中門があります。

この中門を入った右手が方丈前庭、左手が方丈です。

方丈前庭は手前がきれいな苔で、白砂を挟んで奥に池があります。

この池は水を張っているのではなく、地下水が自然に湧いてくるのだそうです。

池には立派な松のある鶴島と、亀島があります。

方丈は典型的な表3間、裏3間の計6間の構造です。

室中の内陣中央に実伝宗真像がお祀りされています。

内陣の地袋は、藤林徳扇らによって作られた瑞兆の図です。

通常は岩絵の具で描くのを、宝石を絵の具に混ぜて発色しているそうです。

方丈の裏手には、3畳台目のお茶室 閑事席(かんじせき)があります。

大徳寺23へ

洛北の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 5 ) | Trackback ( )

2012 10/14の拝観報告5(醍醐寺)

写真は、紅葉の弁天堂周辺

醍醐車庫見学会では、醍醐三宝院の無料拝観券がいつも付いてきます。

これを使ったことがなかったので、行ってみようと思っていました。

見学会終わりで13:30。

そして醍醐コニュニティーバスに直行です。

醍醐寺に行く4系統は、毎時10分と40分発なのです。

これは最初から頭にありました。

無事13:40に乗れました。

子供の車庫見学会が30分で終わるや否や醍醐寺へ・・・長男が”特別背任罪”という言葉を知らなくてよかったです(笑)。

妻に告訴されたら有罪になるところでした(公判開始から結審まで、数秒です(笑)・・・どこの家庭もそうか)。

醍醐寺前に到着したら、まずは帰りのバスチェック。

毎時15分と55分です。

その後、醍醐寺に向かいます。

三宝院は後にして、まずは金堂、五重塔に向かいます。

ここは自腹(600円)です。

1つショウモナイ情報です。

国宝の醍醐寺五重塔は、その立地上、西→東方向からしか全体の撮影は困難です。

ですからきれいな五重塔が撮影したければ、”午後”に行くべきです(午前中は逆光です)。

さらに奥の弁天堂付近の写真が上ですが、既に紅葉が少し始まっていますね。

いよいよまた来ますね、あの季節が。

楽しみです。

最後に三宝院です。

ここは今、本堂などが整理中で公開されていません。

宸殿も入れないので、醍醐棚も見られません。

表書院までですので、普段の半分以下。

要注意です。

帰りもしっかり15:15ネライで乗車し、地下鉄で帰宅しました。

長男くん、お疲れ様でした!

アンケートを実施中です。

左サイドバーにあります。

是非ご協力を!

携帯の方はコチラ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

桃さまの日程案1 10/27(土)

写真は、東福寺の仏殿

桃さまからの御相談の概要は以下の通りです。

訪問期間:10/27(土)10:00~10/29(月)21:30 但し10/28は1日予定あり

宿泊先:蹴上周辺

拝観希望場所:東福寺、南禅寺 天授庵、僕からの提案で泉涌寺 舎利殿。

ベースは、1ヶ所をじっくりゆっくりと見たい。

また、10/28か10/29の朝に座禅を体験したい。

回答

JR奈良線で京都駅~東福寺駅→東福寺 通天橋→方丈→光明院(同聚院、霊雲院、芬陀院などもあり)→例の近道→泉涌寺 舎利殿→御座所→雲龍院→例の近道→京阪電車で東福寺駅~出町柳駅→四君子苑→京阪電車で出町柳駅~三条駅→地下鉄東西線で三条京阪駅~蹴上駅→南禅寺 天授庵→ホテル

講評

東福寺の通天橋、方丈、光明院はおすすめです。その他は下調べでの雰囲気で選んでください。

泉涌寺の舎利殿は、翌日までです。御座所や雲龍院はおすすめです。

今熊野観音寺や来迎院は東福寺と同様で、下調べでの雰囲気で選んでください。

この2つでどこまでかかるかは不明です。

早い方なら午前中で終わるでしょうし、本当に全部をゆっくり見ているとこの2つで夕方でしょう。

一応、この後もあります。

四君子苑ですが、参観料が2000円です。

しかしそれに見合う見事な庭園と数寄屋建築です。

参観は15:00までなのが注意点です。

個人的にはかなりおすすめです。

アンケートを実施中です。

左サイドバーにあります。

是非ご協力を!

携帯の方はコチラ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 13 ) | Trackback ( )

大徳寺21 特別拝観11 孤篷庵2 直入軒 山雲床

写真は、玄関

ここからは、2012年4/27のNHKカルチャー「茶室探訪 ~茶の湯空間の美~」の講座での訪問です。

一般には2014年9/28~10/9に公開されました。

前述のように忘筌席の前庭は、縁側の上半分に障子が張ってあるのでほとんど下しか見えないです。

しかしこの前庭は、本当はもっと大きくきれいです。

この全景は忘筌席のさらに奥にある書院からはよく見えます。

忘筌席の左手奥に進み、書院に入ります。

ここが書院の直入軒(じきにゅうけん)です。

ここからなら、忘筌席からは見えなかった書院前庭が一望できます。

この書院前庭を忘筌席は西向きに見ており、直入軒は南向きに見ることになります。

きれいな苔に見事な松、忘筌席からは計り知れない大きさの庭園です。

赤砂で琵琶湖を表現しています。

そしてさらに右奥にお茶室の”山雲床(さんうんのじょう)”が隣接します。

4畳半台目で、あの密庵席とほぼ同じ(密庵席は右手の壁の部分にも床の間がある以外はほぼ同じです)。

給仕口などの障子の桟が2重になっており、吹き寄せといいます。

これは非常に格式の高い造りだそうです。

しかし一方で壁は土壁、床柱は丸太と質素な造りの部分もあり、造作が一定していない面白さがあります。

貴人口の外には、布泉の蹲踞があります。

最後は方丈に戻り忘筌席から方丈の裏を通り、最初庫裏に戻ってきます。

コメント ( 11 ) | Trackback ( )

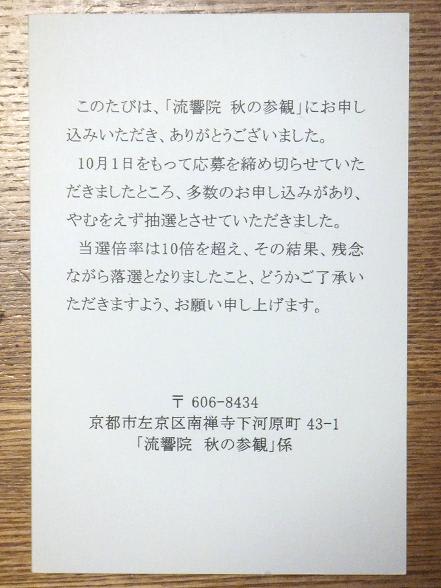

2012 秋 流響院の参観予約の結果

写真は、2012年秋の返信ハガキ

さて去る10/1に応募が締め切られた南禅寺別荘群の1つ、流響院の抽選結果です。

このブログの読者にも応募された方はおられるでしょう。

流響院は、昨年秋に当選して初めて参観しました。

今春は申し込まなかったので、今回2回目のトライでした。

前回は何も知らず呑気に土曜日に応募してbeginner's luckで当選しましたが、今回は平日希望にしました。

そして今年の結果は10/22に返信があり、

はずれ

でした。

まあ昨年行っているから文句は言えませんが、出来ることならもう1度は行ってみたいですね。

この件は残念でしたが、今日は他にとてもいいお知らせがありました。

それは10/25の22:00で!

他に流響院に応募された方、結果はいかがだったでしょうか?

もし当選された方がおられましたら、いつ頃返信があったかを教えて頂ければ幸いです。

アンケートを実施中です。

左サイドバーにあります。

是非ご協力を!!!

携帯の方はコチラ

特別拝観・予約拝観の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 9 ) | Trackback ( )

2012 10/14の拝観報告4(醍醐車庫見学会)

写真は、下から見上げた地下鉄東西線

今日は時代祭ですが、平日なので知らないうちに終わります(笑)。

さて話は戻って10/14の午前中は、大徳寺の曝凉展でした。

午後からは事前に申し込んだ「醍醐車庫見学会」です。

その前に、「どうして今日は16:00更新なのか?」ですね(笑)。

このブログの主な読者層は50代。

一方でこの醍醐車庫見学会に来られていたのは、主にお子様連れの家族です。

その辺りをかんがみると、この話題で22:00の1更新に充てる勇気が、僕にはありませんでした(笑)。

お子さんがおられない、または電車に興味がない方にとって、醍醐車庫見学会が22:00の更新・・・僕ならその日はスッと寝られないかも(笑)。

さて話題を戻すと、ウチは今回で3回目。

次男くんは初参戦!の予定でしたが、生憎昨日からの発熱で行けず・・・ツイテない。

来年も申し込むことになりそうです。

結局今年で3回目の長男と僕で参りました。

13:00~13:30の来場案内で、12:45に塔到着しました。

恐らく12:00~13:00はcloseで昼食だったのでしょう。

しっかり13:00開場まで待ちましたが、かなりの列になっていました。

しかし13:00から入場再開で、ウチらは前の方・・・いい案が浮かびました!

内容はほぼ例年通り。

電車の下にもぐれたり、運転席に入ってスイッチを触り放題だったり・・・。

いつもこの運転席は結構な列になるのであまり時間が取れません。

ですからもう知っている最初の方はパスして、運転席のコーナーに1番乗り!

誰もまだ来ていなかったので、長男は運転席でかなりゆっくり遊んでいました。

長男よ、父の知恵に感謝しろよ(笑)!

その後の工事車両などは「これ見いひんの?」と促しても、「それは、線路の幅を調べるヤツやで!」と説明される始末・・・もう3回目なので覚えているようです(笑)。

来年こそは次男を連れて、その新鮮な驚きの顔を見たいです!

すべてまわり終えて、13:30過ぎ。

これも予定通り。

すぐに次に向かった先があります。

アンケートを実施中です。

左サイドバーにあります。

是非ご協力を!

携帯の方はコチラ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 5 ) | Trackback ( )

大徳寺20 特別拝観10 孤篷庵1 忘筌席

写真は、玄関の前庭

2011年秋の非公開文化財特別公開で、9年ぶりに特別拝観がありました。

また2014年9/28~10/9には、後述の直入軒と山雲床も共に公開されました。

表門で拝観料800円を納め、石畳を歩き右の玄関に入ります。

玄関を入ると庫裏で、左手に進むと方丈です。

方丈は敷地の最奥で、南面しています。

本堂南庭は平庭で、一見あっさりしていますが、左手の編笠門の前の檜に工夫があります。

地上の枝は刈り込まれ、地下の根の周囲は瓦で囲い檜が大きくならないように細工されています。

こうすることで枝に雪が積もると、牡丹の花のように見えるそうです。

この刈り込みを、”牡丹刈”といいます。

次に方丈奥の檀那の間を経て、衣鉢の間の位置に京都3名席の1つ忘筌席があります。

9畳と相伴席3畳の合わせて12畳の広間です。

入ってすぐに目に付くのが、縁側の上半分に障子が張ってあり、庭園が見えにくいのです。

しかしもちろんこれには理由があります。

忘筌席は西向きなので西日が射しこみます。

この直射日光を上側に襖を設けることでカットします。

さらに天井は砂釣り天井といい白砂で磨かれており、白くなっています。

襖でカットしていない下側からの西日が縁に反射し上行し、天井に当たり部屋を明るく照らすように計算されています。

訪問されるなら午後や夕方がいいようです。

さらにここは小堀遠州にとっては自分の隠居所ですから、客人の都合は考慮しておらず、一番奥の点前座から観た庭園が1番きれいです。

また忘筌席の前庭には”露結”の手水鉢と、寄灯籠がこじんまりとあります。

寄灯籠は、複数の灯籠のよい部分を寄せ集めて1つにしたものだそうです。

笠石は朝鮮、火袋は唐、竿石は天竺のものであるとも云われています。

襖絵は、狩野探幽の水墨画です。

2011秋の特別公開では、ここから玄関に戻って終了でした。

コメント ( 23 ) | Trackback ( )

2012 10/21の拝観報告(杉本家住宅)

写真は、杉本家住宅の玄関

今日は本来長男をアウトドアクラブの集合場所である京都駅に送り、我々3人はそのままJRで大阪か、神戸へお買い物に行く予定でした。

しかし昨日長男が発熱したため、今日の3人でのお買い物は中止になりました。

かといって、そもそもこのお買いものプランは妻のためのもの。

今日3人では行けませんが、午後は1人でゆっくりお買いものプランをしたい模様・・・。

そこで少し”泣き”を入れさせてもらい、本来行けないハズだった杉本家住宅に10:00着で行ってきました。

WANさまの言われるようにHPにも掲載していないイベントで、現地ではさしたる掲示もなく至って地味なものでした。

当然10:00に来ている人など僕以外になし。

貸し切り状態でした。

しかし10分ぐらいすると1人来られました。

これがなんとアウトドアクラブに子供さんを送られた後の”京極堂”さまでした(笑)!

2人でいろいろお話しながら見学して30分ばかりで帰りましたが、少なくとも10:00~10:30は僕たち2人だけでした。

そしてその後に”あんとん”さまも来られたようですね。

今日の訪問者の”このブログ読者率”って何%だったんでしょうね(笑)。

訪問の内容は、本編の

杉本家住宅

を参照してください。

Retrospectiveに調べてみると、昨年もこの企画は行われていました。

展示品の気合は違うものの、祇園祭で大勢の中、1500円も出して見るよりは有意義なものでした。

来年以降も追跡し、報告いたします。

御紹介頂いた”WAN”さま、ありがとうございました。

アンケートを実施中です。

左サイドバーにあります。

是非ご協力を!

携帯の方はコチラ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 10 ) | Trackback ( )

狛犬好きさまの日程案3 11/25(日)

写真は、天得院 花頭窓からの風景

狛犬好きさまからの日程相談の概要は、以下の通りです。

日程:11/23(金 祝)~11/25(日)

宿泊先:11/23が祇園周辺、11/24が京都駅周辺

拝観希望場所:鞍馬・貴船1dayチケットを利用した日程+蓮華寺、東福寺・通天橋、天得院、泉涌寺・雲龍院、大徳寺・芳春院、興臨院、北野天満宮・御土居、龍安寺

時間があれば、嵐山(天龍寺、宝厳院、弘源寺、竹林の道、厭離庵、二尊院、常寂光寺)。

回答

JR奈良線で京都駅~東福寺駅→8:30 東福寺 通天橋→天得院→例の近道→泉涌寺 雲龍院→例の近道→JR奈良線で11:52東福寺駅(最後方車両から乗車~11:54京都駅→下車した目の前の階段を降りて、地下通路をひたすら進み、0番線で階段を上がり、そのさらに先の31~34番線の嵯峨野線で、12:07京都駅~12:18嵯峨嵐山駅→徒歩で厭離庵→二尊院→常寂光寺→竹林の道→北門から、天龍寺→宝厳院→弘源寺→JR嵯峨野線で嵯峨嵐山駅~京都駅

講評

この日は朝1番で東福寺です。

ここは再三書いていますが、死ぬほど混みます。

8:30には日下門の前に到着していたいところです。

この日は東福寺・泉涌寺と嵐山の2部構成。

両者の比重はお任せします。

ただしJRの奈良線と嵯峨野線の乗り換えは、適当に行くと20~30分待たされることもあるので、上記のようにある程度接続のいいものを事前に選んでおかれた方がいいでしょう。

さらに京都駅の両者のホームが、真反対です。

これも迷わないように事前のチェックが必要です。

ちなみに

東福寺は光明院や即宗院が、泉涌寺は御座所や来迎院も紅葉がきれいです。

アンケートを実施中です。

左サイドバーにあります。

是非ご協力を!

携帯の方はコチラ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 10 ) | Trackback ( )

大徳寺19 特別拝観9 玉林院

写真は、方丈庭園

豪商・鴻池家の尽力で再興された塔頭です。

普段は非公開ですが、2011年の京の冬の旅で公開がありました。

拝観料は600円です。

初めに方丈です。

襖絵はほとんどが狩野派のものです。

方丈右手の礼の間は狩野常信の楼閣山水図、中央の室中は狩野探幽の山水図、左手の檀那の間は狩野安信の竹林七賢図・四愛図、

さらに檀那の間の左手にもう1間 西檀那の間があり、橋本菱華の花鳥図です。

前庭は中央に松、右手に紅葉があり苔がきれいです。

方丈の裏に回ります。

途中の方丈左手の露地庭園の中に、茶室の洞雲庵があります。

方丈の裏の西衣鉢の間は狩野益信の琴棋図、左手の衣鉢の間も狩野益信の書画図です。

方丈の裏には中庭を挟んで南明庵(なんめいあん)があります。

南明庵を挟んで左手奥にお茶室の蓑庵(さあん)が、右手に書院の霞床席(かすみどこぜき)があります。

南明庵は6畳の仏間で、鴻池家の先祖にあたる戦国武将 山中鹿之助の位牌があります。

仏間の左手に板の間の廊下があり、その左手奥に蓑庵の水屋があります。

水屋に接して手前に1畳の手前座、中板を挟んで奥に2畳あります。

壁には藁が塗りこんであり、それが模様のようで趣があります。

蓑庵を出て、仏間の裏手を進むと霞床席に出ます。

霞床席は4畳半の書院です。

床の間に違棚があるのですが、この棚と奥の壁との間に隙間があります。

ですから違棚の後に富士山の掛け軸を掛けると、違棚が富士に懸かる霞のように見えます。

月釜の際には、方丈左手の露地庭園の奥にある洞雲庵が使われます。

8畳間で床の間の右手に持仏堂があります。

コメント ( 1 ) | Trackback ( )

2012 10/13の拝観報告5(法住寺 東山区民ふれあい文化財鑑賞会)と、今日の顛末・・・

写真は、阿弥陀堂前の庭園

今回も「東山区民ふれあい文化財鑑賞会」の続きです。

対象4寺院の拝観が、事前申込制で1200円で拝観出来る企画です。

三十三間堂を後にして、東隣りにある養源院のそのまた南隣りにある法住寺に向かいます。

ここは今年の春の非公開文化財特別公開で公開されました。

その時は庭園の撮影も禁止でしたが、やはり今回のように規模が小さくなると大丈夫ですね。

内部の様子は今春と同じです。

かつての大寺院も今はこじんまりです。

既に本編もありますので、詳細を知りたい方は、

法住寺

を参照してください。

しかしここの伽藍内部は、昨年の10月ぐらいに独自開催で公開されていました。

実はそれ程珍しくないのではないかと思います。

ここでこの日は終了し、京阪電車の七条駅に戻り、帰宅しました。

ところで、話は今日に戻ります。

今日の午前中は長男の幼児教室。

授業が終わって出てきた長男、いつもは跳びつかんばかりの勢いで来るのに今日はトボトボ。

様子がおかしい!

よく見るとしんどそう・・・さわると熱い!

先週の次男に続き、今週は長男が発熱です。

午後からの”小人の捕獲”は、あえなく延期になりました(笑)。

のみならず、明日のアウトドアクラブもムリ!

とういうわけで、京極堂さま、2級のほうさま、うちは明日欠席です。

まあ替わりと言ってはなんですが、午後からは次男と写真がもひとつだったところの撮影に行ってきました。

その模様も後日少しだけ。

アンケートを実施中です。

左サイドバーにあります。

是非ご協力を!

携帯の方はコチラ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 8 ) | Trackback ( )

| « 前ページ | 次ページ » |

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。--

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

----------------------

拝観報告がない時は、本編。

----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。

-火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。--

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

----------------------

拝観報告がない時は、本編。

----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。