福島原発事故をめぐって強制起訴された東京電力旧3役員の刑事訴訟。10月30日(火)の第33回公判の模様を伝える傍聴記についても、福島原発告訴団の了解を得たので、掲載する。10月31日(水)及び11月2日(金)の公判は取り消しとなり、次回、第34回公判は11月14日(水)に開かれることになった。なお、3経営陣に対する被告人質問は第33回公判で終了となった。

執筆者はこれまでに引き続き、科学ジャーナリスト添田孝史さん。

--------------------------------------------------------------

10月30日の第33回公判では、勝俣恒久・東電元会長の被告人質問が行われた。勝俣氏は2002年10月から代表取締役社長、2008年6月からは代表取締役会長を務めていた。敷地を超える最大15.7mの津波計算結果は原子力・立地本部長の武黒一郎氏まであがっていたが、それについて勝俣氏は「知りませんでした」と述べた。「原子力安全を担うのは原子力・立地本部。責任も一義的にそこにある」と、自らの無罪を主張した。一方で、福島第一原発の津波のバックチェックが遅れていたことは認識していたと述べた。

勝俣氏への質問に先立ち、公判の最初の約1時間は、武黒氏の被告人質問が10月19日に引き続いて行われた。

また公判の最後で、永渕健一裁判長は、検察官役の指定弁護士が請求した事故現場周辺の検証を「必要性がない」と却下した。

●「責任は原子力・立地本部にある」

勝俣氏は、現場に任せていたから自分に責任は無いと一貫した姿勢で繰り返した。

「社長の権限は本部に付与していた。全部私が見るのは不可能に近い」

「そういう説明が無かったんじゃないかと思います」

「私まで上げるような問題ではないと原子力本部で考えていたのではないか」

「いやあ、そこまで思いが至らなかったですねえ」

勝俣氏の説明によれば、東電の社員は38000人、本店だけで3000人いる。原発を担当する原子力・立地本部を含めて本部が4つ、部が30程度ある。

勝俣氏の弁護人の説明では、福島第一の耐震バックチェックについて議論された月1回の「御前会議」に出されてくる資料は、多いときは60ページ以上あり、それぞれのページにパワーポイントが4画面印刷されていた。大量の情報が詰め込まれていて、細かく見ることは出来なかったという。

勝俣氏は「1枚1枚説明されてはいませんでした」と、技術的な詳細については理解していなかったと述べた。

●「津波は少し遅れてもやむを得ない」

津波対策のため防潮堤建設に着手すれば、数年間の運転停止を地元から迫られる経営上のリスクがあった(注1)。原発を止めれば、その間に代替火力の燃料代が数千億円オーダーで余計にかかる(注2)。津波対策工事に数年かかるならば、津波対策費用は兆円オーダーに達する可能性もあった。

その重大なテーマに、勝俣氏が関心を持っていなかったとはとても考えにくい。御前会議の議事録によると、一つの変電所の活断層の対応について勝俣氏が細かな指示をしていた。そのくらい、細かなことも見ていたのだ。

しかし、御前会議の配布資料にあった津波高さなど細部については、勝俣氏は「聞いていない」と繰り返した。一方で東電の津波対応が遅れているという認識はあったことを認め、以下のように述べていた。

「東電は日本最大の17基の原発を持つ。バックチェックで津波は少し遅れても、やむを得ないと考えていた」

「よくわかりませんけれど、(バックチェックのスケジュールが)後ろに延びていった気がします」

福島第一は安全なのか、最新の科学的知見に照らし合わせて点検する作業がバックチェックだ。それを完了しないまま、漫然と運転していることを知っていたのだ。

東電には原発が17基ある。だから、数基しかない他の電力会社より安全確認が遅れても「やむを得ない」という勝俣氏。トラックをたくさん持っている運送業者は、数台しか保有しない業者より車検が遅れても「やむを得ない」と言っているのと同じだろう。なぜ「やむを得ない」のか、理解できない。

もし、コストカットに関わる問題で、部下が他の電力より作業を何年も遅らせたら、勝俣氏は烈火のごとく怒鳴りつけていたのではないだろうか。一方、安全に関しては当初期限より7年も遅れ、他社よりも数年遅れとなっても「やむを得ない」と許していたのだ。

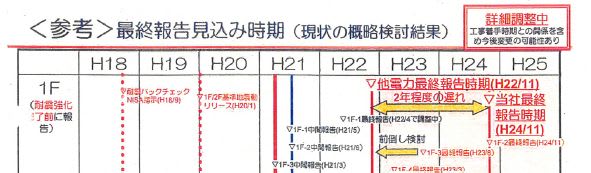

「他電力より2年程度の遅れ」と書かれた御前会議資料

●「長期評価で企業活動をとることはありえません」

この公判の勝俣氏の発言でもっとも驚いたのは、政府の地震本部がまとめた津波予測について「そういうものをベースに企業行動を取ることはありえません」と強い口調で切り捨てたことだ(注3)。

「長期評価に絶対的なものとして証言したのは島崎(邦彦)先生だけ。信頼性のおけるものではないと思う」とも述べた。

日本海溝沿いで津波地震が起きる確率は、地震本部によれば30年で20%程度。福島沖に限定すれば6%程度と考えられていた。

今後30年で6%の発生確率、しかも確実さについては研究者間で意見が必ずしも一致していない災害。それに備えようとすれば兆円単位の損失が生じる可能性がある。そんなものに企業が備えられるわけがない、というのが経営者としての勝俣氏の考えなのだろう。

●経営リスクは減らし、住民のリスクを残す

もし東電が沿岸部に持っているのが火力発電所だけなら、勝俣氏の判断はありえるだろう。被害は限定的なものに収まるからだ。

しかし原発が大津波に襲来されると、その被害が甚大なものになるのは、2006年の溢水勉強会の報告、2008年の15.7m予測、そしてチェルノブイリ原発事故の被害様相などから見当はついていた。東日本壊滅の事態さえありえたことは、原子力委員会委員長だった近藤駿介氏のレポート(注4)で明らかになっている。

津波によるリスク=発生確率✕引き起こす被害の大きさ

というリスクの考え方によれば、たとえ発生確率が低くても、引き起こす被害が甚大ならば、そのリスクはとてつもなく大きいことになる。

東電経営陣は、発生確率は低いだろうという憶測のもと、リスクの大きさには目をつぶり、津波対応を先延ばししていたと見られている(注5)。

「先延ばし」は、会社の短期的な経営的視点にもとづけば、もっとも選びやすい選択肢だったのだろう。しかし、社会に及ぼすリスクという観点からは、とても危険な選択だった。

東電は、2002年には原子力安全・保安院から長期評価の津波を検討するよう要請されていた。その対応を事故時点まで何も対策をしないまま、先送りした。それによって運転停止という経営リスクが現実化するのを先延ばしすることは出来たが、一方で住民への津波リスクは9年の間、まったく軽減できず(注6)、結局大事故を起こしたことになる。

●吉田部長「保安院に明確に指示してもらおう」

「最大15.7m」の津波予測を事故の4日前まで東電は保安院にさえ明かさず、対策に生かされなかった経緯について被害者の代理人である海渡雄一弁護士が「(計算結果を)隠し持っていた」と追及すると、勝俣氏は「隠し持ってたわけじゃなくて、試算値ですよ。試算値で騒ぐのはおかしいんじゃないですか。15.7mに、どの程度の信頼性があるのかに尽きる」と強い口調で反論した。

原発における津波リスクのような低頻度巨大災害リスクを、予測が確実となる前に公表して、公開の場で議論し、必要な対策を取る。そんな手続きはあり得ないというのが勝俣氏の考えなのだろう。いくら時間をかけても、予測が確実になることは永遠にあり得ないのだが。

また、勝俣氏は、副社長当時の2001年4月、電力自由化を巡る記事(注7)でこうコメントしている。

「これまでの発電所建設では効率化より信頼度に比重が多少よっていたことは確かだが、信頼度が多少危うくなっても値下げを追及するよう発想を変えた」

勝俣氏は、2007年9月の社内報(注8)では以下のように述べていた。

「グループの総力を挙げ、これまでとは次元の異なるコストカットに取り組むことが不可欠です。設備安全・社会安全上どうしても必要な工事などは行いつつも、それ以外は厳選し、場合によっては中止するなど、修繕費をはじめ費用全般にわたる削減について、それぞれの職場で非常時の対応をお願いします」

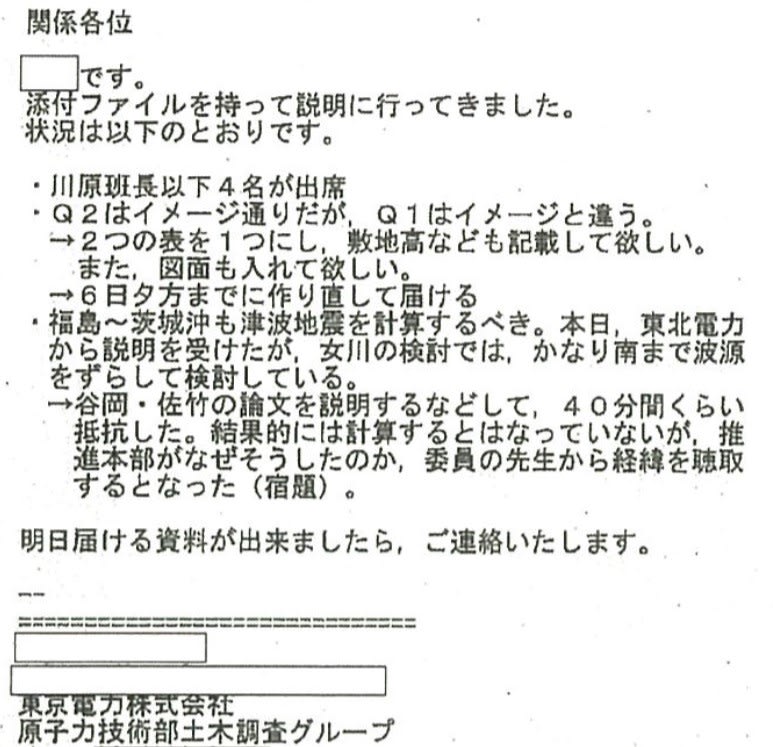

この公判で海渡弁護士が読み上げたメールの中に、興味深い記述があった。津波想定を担当する土木グループの酒井俊郎氏が2008年3月20日に関係者に送ったメール「御前会議の状況」(注9)の最後の部分だ。

「吉田部長アイデアでは、中間報告からNISAから推本モデルを考慮するよう明確な指示、電力で対応というのもありました」

現場担当者は、地震本部の長期評価(推本モデル)にもとづく15.7mの津波対策が必要と考えていた。しかし、運転停止で兆円オーダーの費用がかかる経営上のリスクがあり、経営陣を説得できそうにない。そこで、NISA(保安院)から推本モデルを考慮するよう明確に指示してもらうことで、勝俣氏ら経営陣を動かそうと考えていたのではないだろうか。

●もっと賢い、金のかからない代替案もあったのに

防潮堤を作る以外に、もっと賢い方法もあった。原発がたとえ水に浸っても電源さえ確保出来れば炉心損傷しないことはわかっていた(注10)。中央制御室で原子炉の状態をモニターしたり、非常用冷却設備の制御をしたりするための最低限の直流電源と、外部から炉心に注水する消防車の運用方法などを準備しておけば、周辺環境に放射性物質を撒き散らすような事故は防げたのだ。

日本原電の東海第二原発は、2007年の中越沖地震の後、高い場所に空冷の非常用発電機を増設し、原子炉につないでいた。海岸沿いの非常用海水ポンプが津波にやられてしまっても、電源を確保するためだったと見られる。

「数百億円ぐらいの安全投資ではたじろぐものではない」と被告人の一人、武藤栄・元副社長は公判で述べたが、こんな対策ならば、それほどもかからなかっただろう。

本当に賢い経営者は、経営と住民の両得となる、そんな案を選ぶ人なのだと私は思う。勝俣氏は「カミソリ」と呼ばれていたらしいが、単に目先の経営リスクを削って、津波のリスクを住民に押し付けただけだったように見える。

●繰り返される「東電が考えた安全」の失敗

2002年12月11日、当時社長だった勝俣氏は「社会の皆様にご迷惑をおかけし深くおわびしたい」と記者会見で頭を下げていた。

福島第一原発の定期検査不正問題に関しての会見だったが、その時、東電はこんな文書をまとめていた(注11)。

「『(自分たちが考える)安全性さえ確保していればいい』といった意識が存在し、これが不正行為を実行する際の心理的な言い訳になったものと考えられます。「安全」というものは、自分たちだけで決めるものではなく、広く社会に受け入れられるものでなくてはならないということを、改めて全社に徹底する必要があると考えております」

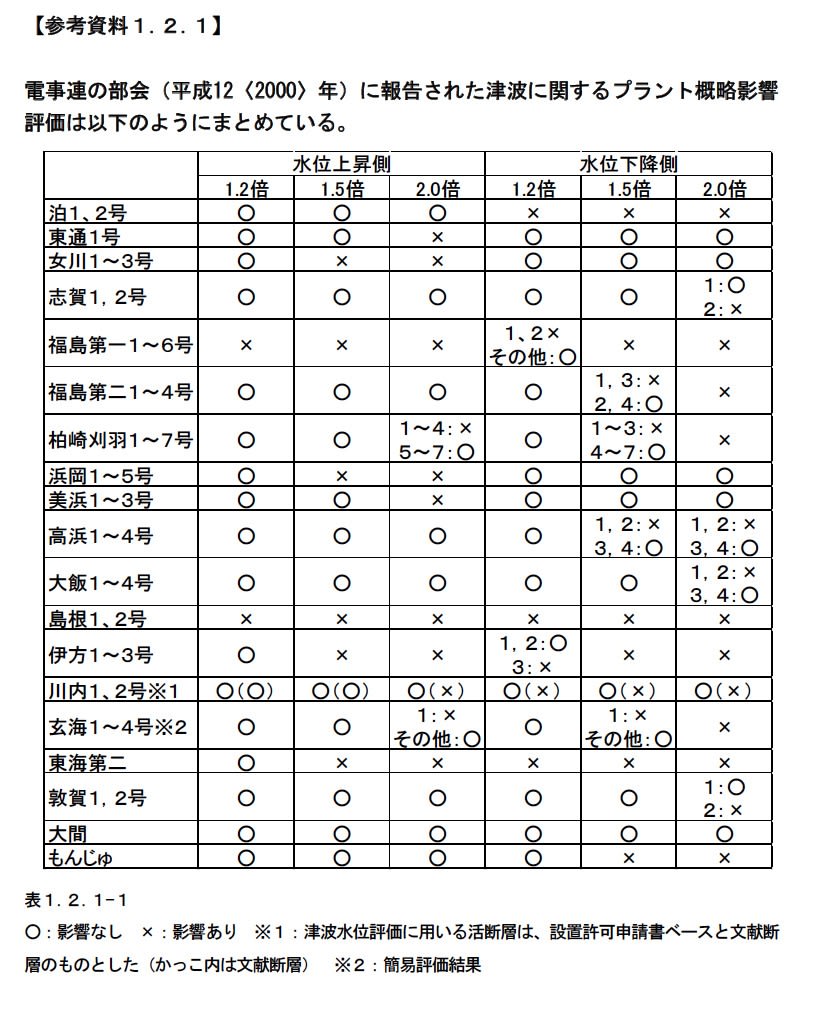

「長期評価を取り入れるかどうか、土木学会に審議してもらう。そのために数年かかっても、やむを得ない。現状でも土木学会手法で確認しているから、先延ばししても安全だ」というのは、東電が考えた安全でしかなかった。

実際は、土木学会手法で福島第一原発は安全なのか、規制当局が確かめたことはなかった(注12)。土木学会手法を取りまとめた首藤伸夫・東北大名誉教授も、福島第一に土木学会手法を超える津波が襲来したことについて「まったく驚かなかった」と述べているぐらいだ(注13)。

福島第一が津波に対して安全なのか確かめるバックチェックは、2009年6月までに終える約束だった。東電はそれをずるずると延ばした。遅れは勝俣氏も認識していた。他社より何年も遅れることは、広く社会に受け入れられる「安全」とは相容れないものだった。

結局、2002年と同じ失敗を繰り返したのである。その自覚のない東電は、また繰り返すことだろう。

●中間報告の津波外し、残ったナゾ

この公判でスクリーンに映し出された2009年2月の御前会議に提出された資料「福島サイト耐震安全性評価に関する状況」には、よくわからない記述があった。

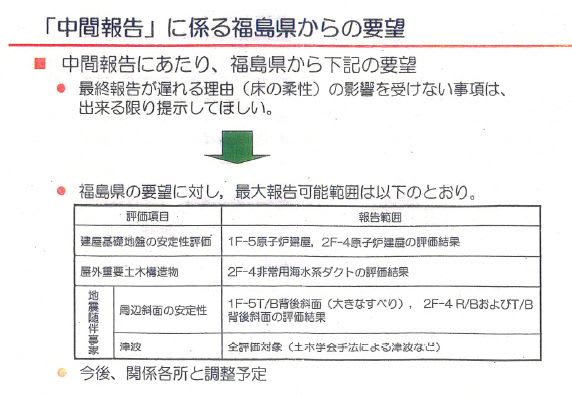

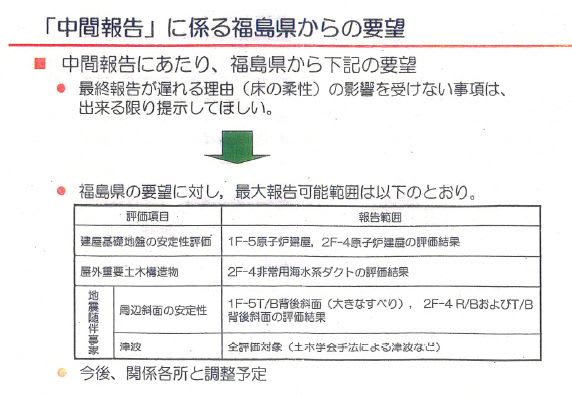

御前会議の資料「「中間報告」に係る福島県からの要望」

「「中間報告」にかかる福島県からの要望」として、「最終報告が遅れる理由(床の柔性)の影響を受けない事項は、出来る限り提示してほしい」と書かれていた。その福島県の要望に対し、最大報告可能範囲が列挙され、津波は「全評価対象(土木学会手法による津波など)」とされていた。報告しようと思えば、報告できる段階にあったと見られる。

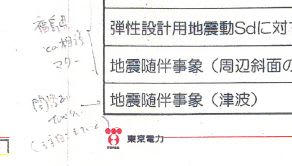

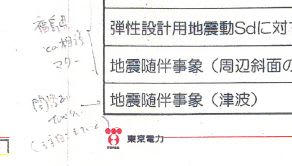

一方、次のページには「地震随伴事象(津波)」の横に、手書きで「問題あり」「出せない」「(注目されている)」と書かれていた。

津波について「問題あり」「出せない」「(注目されている)」と書かれた資料

東電は2009年6月に、福島第一1号機から4号機及び6号機の耐震バックチェック中間報告書を提出している。これには津波の報告は含まれていなかった。

2009年2月の段階で、福島県は東電に対し、バックチェック中間報告の項目について、どんなふうに要望していたのだろうか。東電はそれに対し、津波についても報告可能範囲としながら、実際の中間報告には記載しなかった。それを誰が決めたのか。「問題あり」「出せない」「(注目されている)」と書かれた議論は、どのようなものだったのか。

そして福島県は、「出来る限り提示してほしい」と要望していながら、なぜ津波抜きの中間報告で了承してしまったのか。

わからないことが数多く残されている。

--------------------------------------------------------------

(注1)「10m盤を超える対策は沖に防潮堤を造ることだが、平成21年6月までに工事を完了することは到底不可能であった。工事期間は4年かかる。最悪、バックチェック最終報告書の提出期限を守れなかったとして、「工事が終わるまで原発を止めろ」と言われる」

山下和彦・中越沖地震対策センター所長の検察官面前調書による。

(注2) 勝俣氏の説明によると、柏崎刈羽の7基約800万kWが止まると、火力で代替するために、ざっと年5000億円、燃料費が増えるという。津波対策で福島第一(6基、470万kW)、福島第二(4基、440万kW)が止まると、費用は同程度と見られる。ただし使用済み燃料の後始末などを正確には反映していない電力会社の短期的視点にもとづく費用だ。

(注3)勝俣氏は、長期評価については事故前は知らなかったと述べていたので、これは裁判で長期評価について聞いて考えた結果という意味なのだろう。

(注4)

近藤駿介「福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描」2011年3月25日

(注5)「福島沖海溝沿いでは過去に起きていないから従来の3倍や2倍(10m)など来ないと思っていた。根拠は特にない」

山下和彦・中越沖地震対策センター所長の検察官面前調書による。

(注6)

「津波対応、引き延ばした」東電、事故3年前に他電力に説明

(注7)AERA 2001年4月9日号 p.28「電力業界脅かす異端児」

(注8)とうでん 2007年9月 p.5

(注9)甲A184号証のうちの一つ。これまで要旨告知はされていたが、さらに詳しく海渡弁護士が法廷で読み上げた。内容は以下の通り。

3月20日の御前会議の状況

関係者が多い福島バックチェックから記載し、その後に中越関係を書きます。

福島バックチェック関係要対応津波関係 機微の情報を含むため転送不可

大出所長から推本モデルは福島県の防災モデルにも取り込まれており8m程度の数字はすでに公開されている。最終報告で示しますでは至近の対応ができないとのコメントあり。今回Ssで評価するプレート沿いの推本断層モデルを評価することとなったことについて

(1)土木学会では評価不要としていたこと

(2)推本評価を踏まえて今回評価せざるを得なくなったこと

の事実関係をまず整理。

ここで吉田部長から推本の当該モデルの取り扱いについては現在も土木学会で議論が継続している、土木学会で結論は出ていないとのニュアンスで聞いているとあったので、小生からは土木学会の結論は平成14年断面それ以降、推本の扱いを学会で議論きているわけではない。旨回答し、事実関係を整理するとなりました。

その上で、大出所長懸念を踏まえたQAの充実、たとえば福島県の津波防災では推本のモデルを評価しているがこれについて検討はするのかしていないのか。(2)平成14年の津波評価では当該のモデルを評価しているのか。していないのは検討が不十分だったのか、などを含めた関連QAを明日中程度に作成したいと思います。

津波に関しては推本モデルの適用ということで、当社福島地点のみの問題ではないため、太平洋岸各社で連携してアクションプラン(改造表明がバラバラにならないよう)などを明確にしていつのタイミングでどう打ち出すかを確定する。結果がわかった段階で改造に取り組むが、結果のアナウンスなしに改造を表明できない。

吉田部長アイデアでは、中間報告からNISAから推本モデルを考慮するよう明確な指示、電力で対応というのもありました。

(注10)溢水勉強会や、JNESの報告書などによる

(注11)

「原子炉格納容器漏洩率検査に係る問題について(最終報告)」の提出について

この中の

「本件に関する当社の認識及び今後の対応について」

(注12)2002年に土木学会手法が発表されたとき、保安院の担当者は以下のように述べていた。

「本件は民間規準であり指針ではないため、バックチェック指示は国からは出さない。耐震指針改訂時、津波も含まれると思われ、その段階で正式なバックチェックとなるだろう」

東電・酒井氏が2002年2月4日に他の電力会社に送ったメールから

(注13)『原発と大津波』p.43

<

<