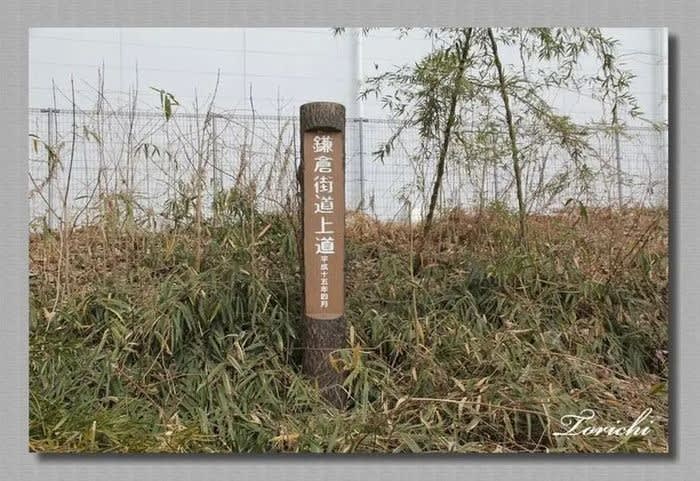

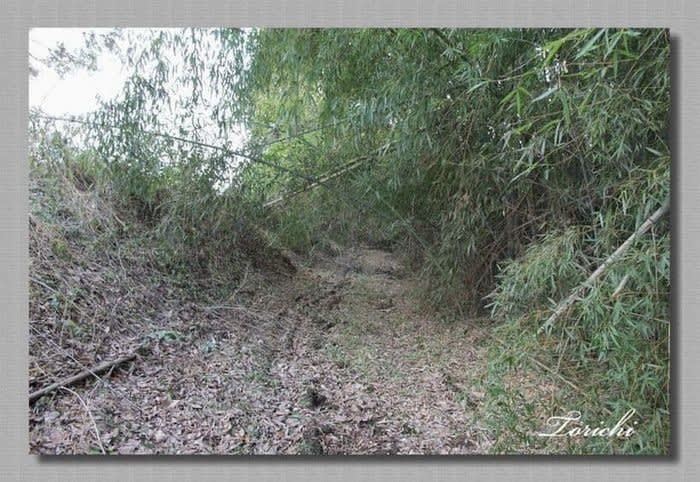

嵐山町を流れる槻川・都幾川の付近には鎌倉時代にゆかりの史跡や社寺が多くあります。そんな中から「源義賢墓」、「鎌形八幡神社」を訪ねてみました。

源義賢墓 所在地:比企郡嵐山町大蔵66番地

木曽義仲(源義仲・朝日将軍)の父であり、源頼朝・義経の叔父でもある源義賢(みなもとのよしかた)は嵐山町大蔵地内に大蔵館を構えていましたが、甥である源義平

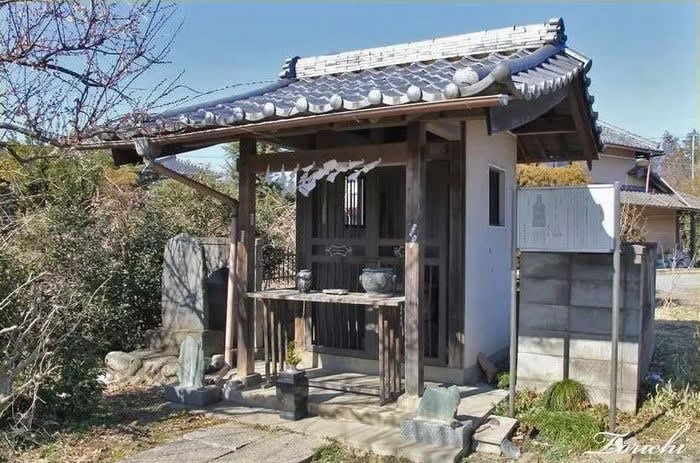

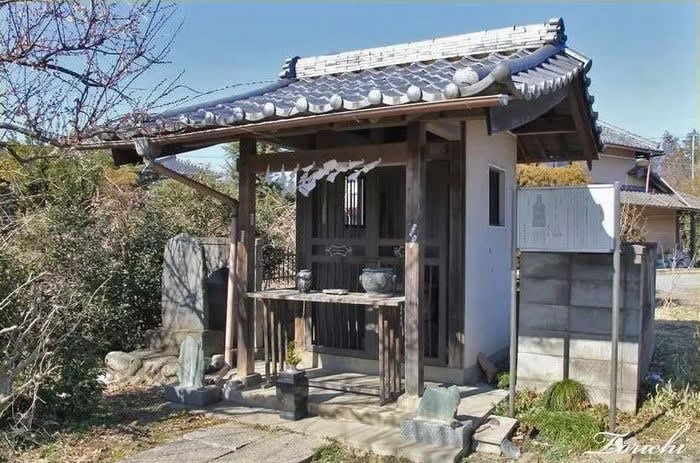

(頼朝・義経の兄弟)に討たれました。その墓と伝えられるのがここ大蔵にあります。その墓所はこのように民家の庭先にありますが公道から直接参拝できるようになっています。

義賢が討たれたとき駒王丸(義仲の幼名)は2歳でした。後に朝日将軍と称された木曽義仲も従兄弟である頼朝・義経に討たれてしまいましたが権力争いには一族も他人もない時代でした。

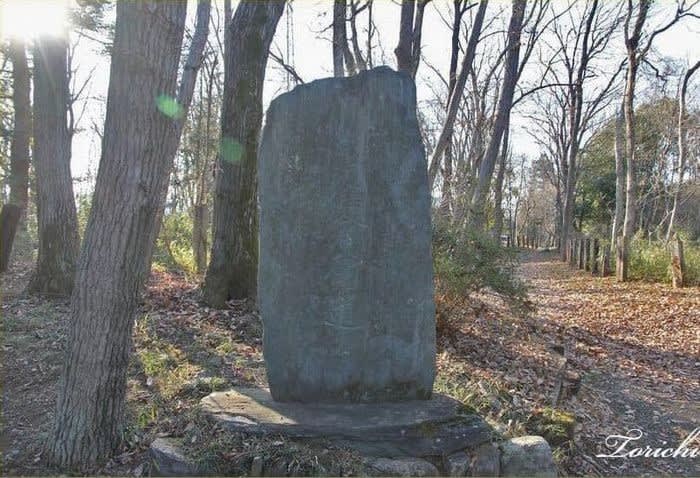

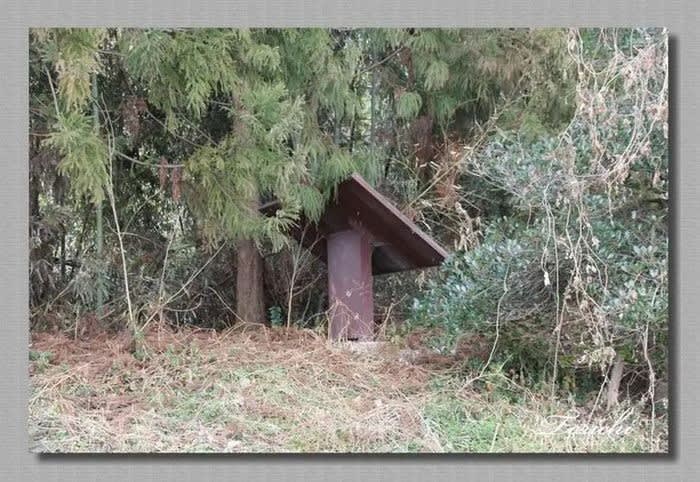

墓である五輪塔は覆屋の中に保存されています。この写真では隠れてしまっていますが、覆屋の右手にある梅の木の前に説明板が設置されています。

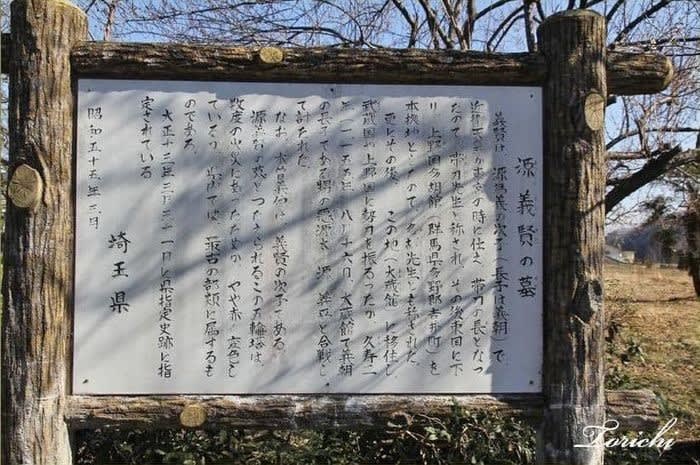

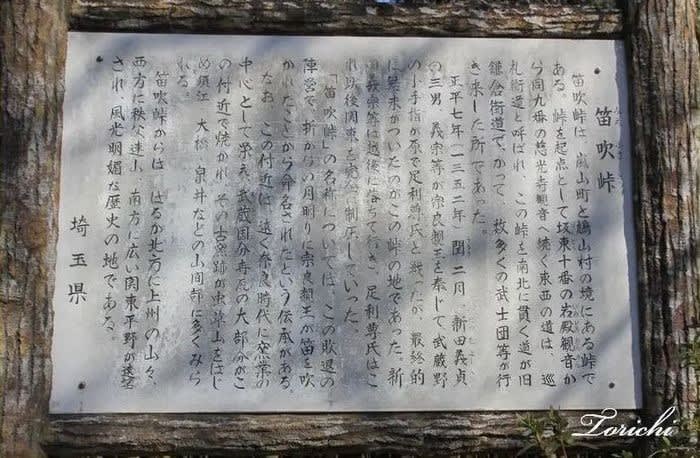

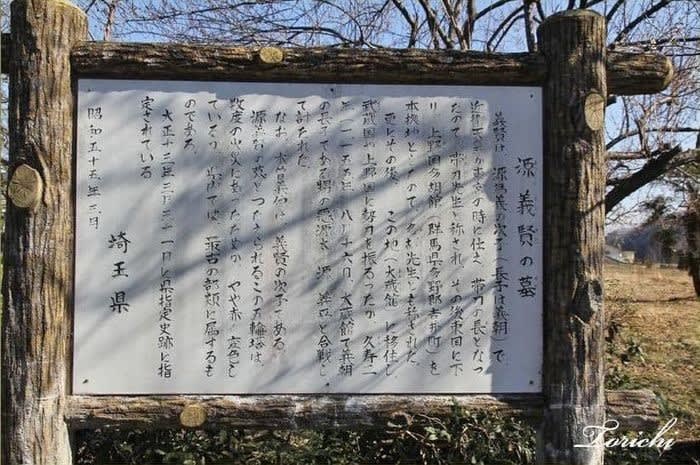

「源義賢の墓」の説明板です。最後の所に県指定の史跡であることが記されています。これでは読み難いので説明文を転記しておきます。

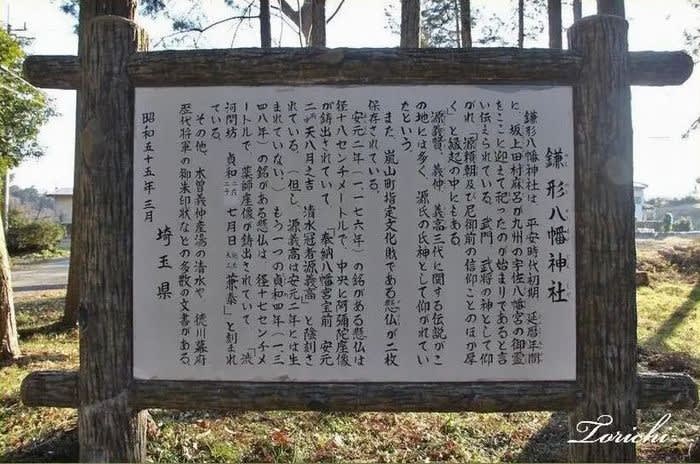

源義賢の墓

義賢は源為義の次子(長子は義朝)で、近衛天皇が東宮の時に仕え、帯刀の長となったので、帯刀先生と称され、

その後東国に下り、上野国多胡館(群馬県多野郡吉井町)を本拠地としてので、多胡先生とも称された。

更にその後、この地(大蔵館)に移住し、武蔵国や上野国に勢力を振るったが、久寿2年(1155年)8月16日、

大蔵館で義朝の長子である甥の悪源太(源)義平と合戦して討たれた。なお、木曽義仲は、義賢の次子である。源義賢の墓と

つたえられるこの五輪塔は、数度の火災にあったためか、やや赤く変色しているが、県内では、最古の部類に属するものである。

大正13年3月31日に県指定史跡に指定されている。

埼玉県

昭和55年3月

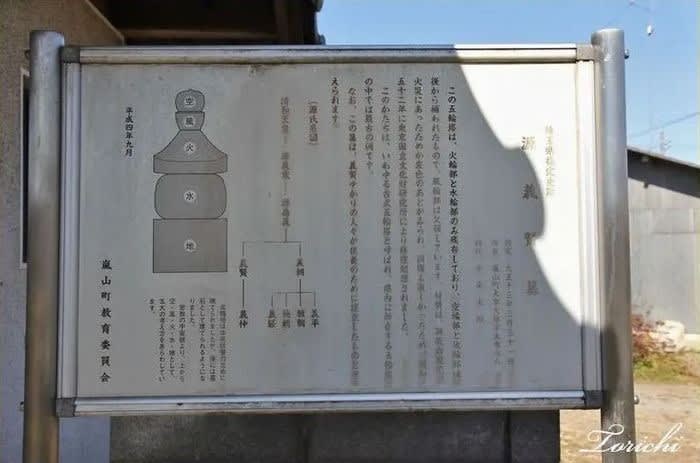

五輪塔を保存する覆屋ともうひとつの説明板(嵐山町教育委員会によるもの)

源義賢の墓と伝えられる五輪塔です。源義賢の墓ではなく妻の墓ではと言う説もあるようですが。

鉄扉の格子の間から全体を撮ってみました。

この説明板も写真では読みずらいので内容を転記しておきます。

埼玉県指定史跡 源義賢墓

指定 大正13年3月31日

所在地 嵐山町大字大蔵字大東66

時代 平安末期

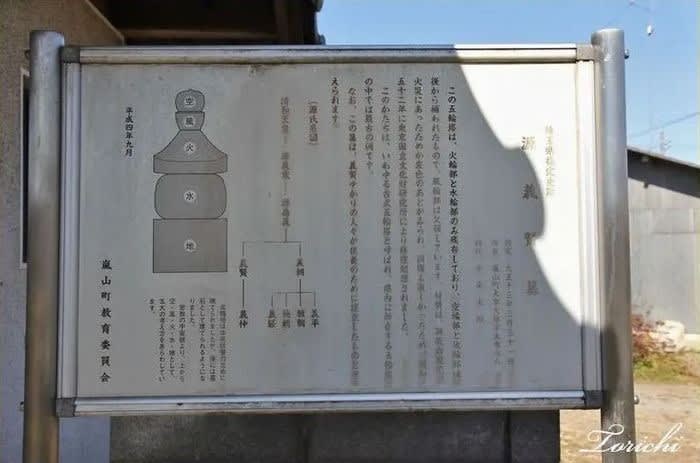

この五輪塔は、火輪部と水輪部のみ残存しており、空輪部と地輪部は後から補われたもので、風輪部は欠損しています。材質は、凝灰岩

製で、火災にあったためか変色のあとがみられ、損傷も激しかったため、昭和52年に東京国立文化財研究所により修理処理されました。

このかたちは、いわゆる古式五輪塔と呼ばれ、県内に所在する五輪塔の中では最古の例です。

なお、この墓は、義賢ゆかりの人々が供養のために建立したものと考えられます。

(源氏系図)略

(五輪塔図)略

この五輪塔は本来供養のために建てられましたが、後には墓石として建てられるようになりました。

密教の宇宙観より、上から空・風・火・水・地として、五大の考え方をあらわしています。

平成4年9月

嵐山町教育委員会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

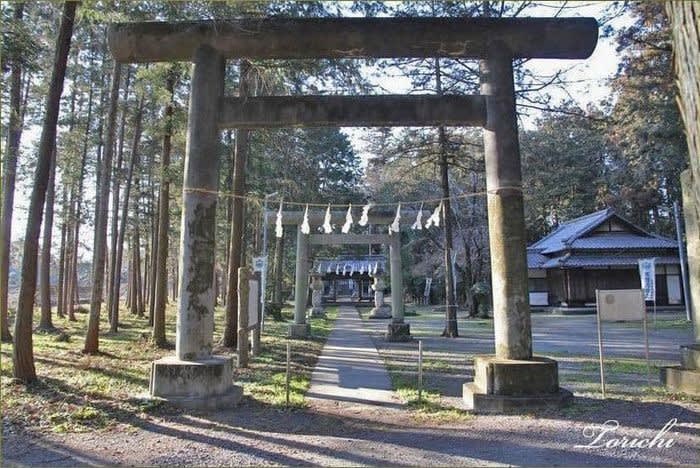

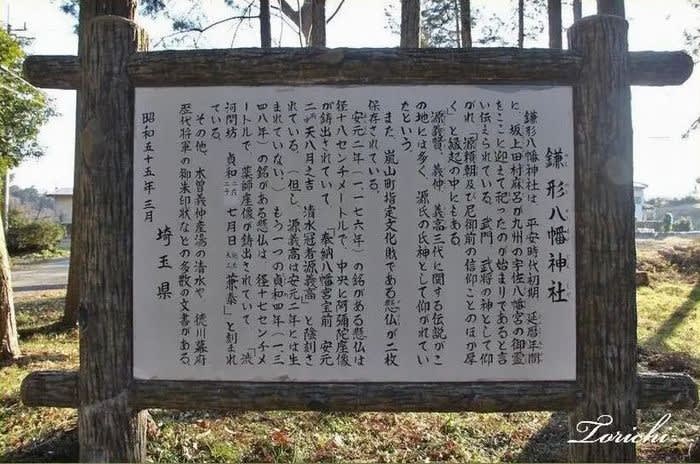

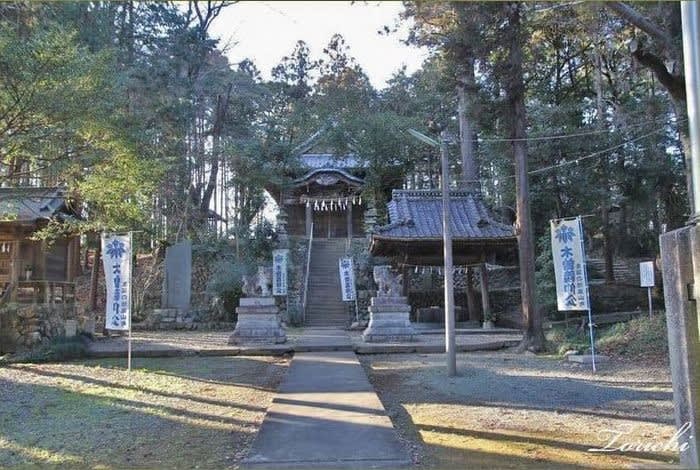

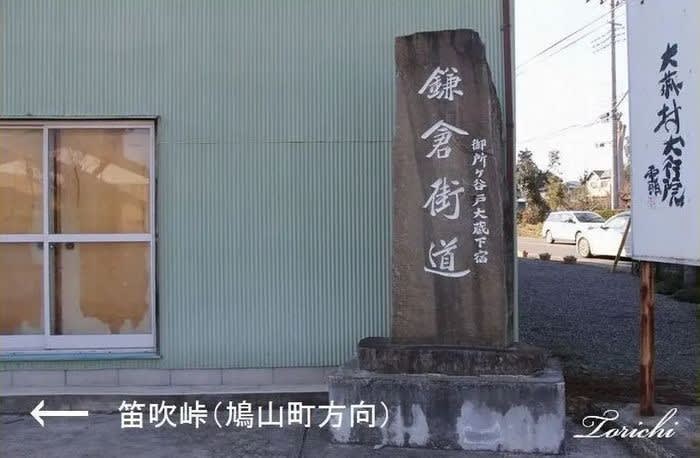

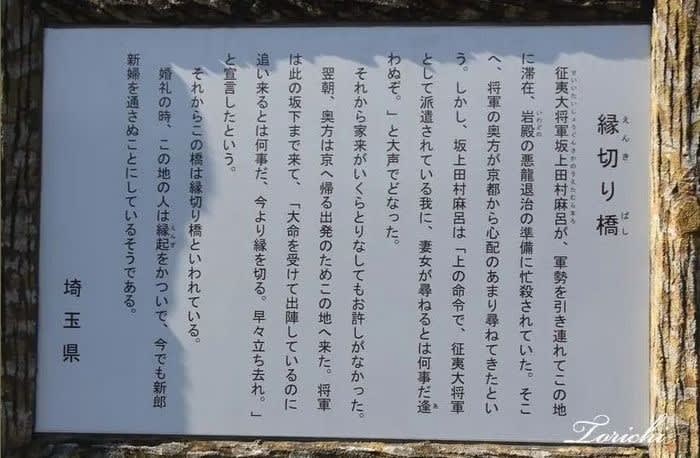

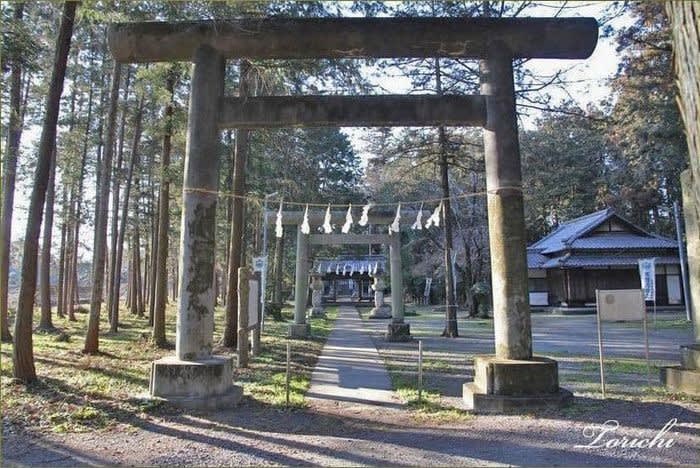

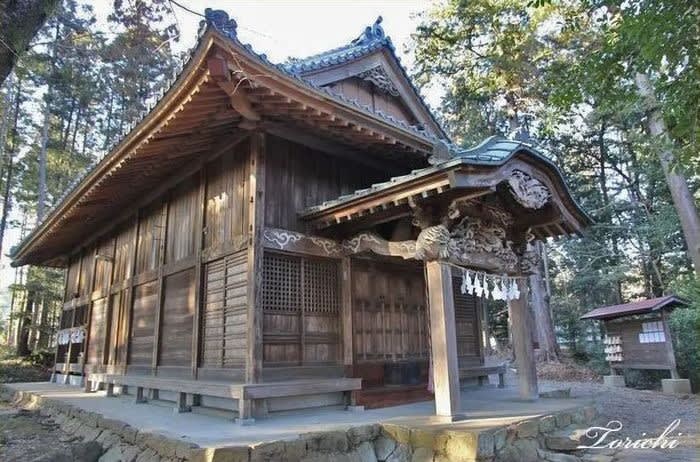

鎌形八幡神社 所在地:比企郡嵐山町鎌形1993番地

旧「郷社」であったようです

この神社も坂上田村麻呂と関係あるようですし、源氏とも縁があるようです。

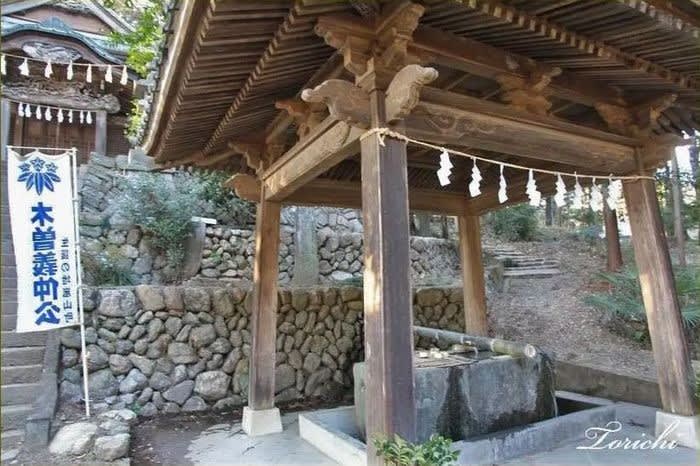

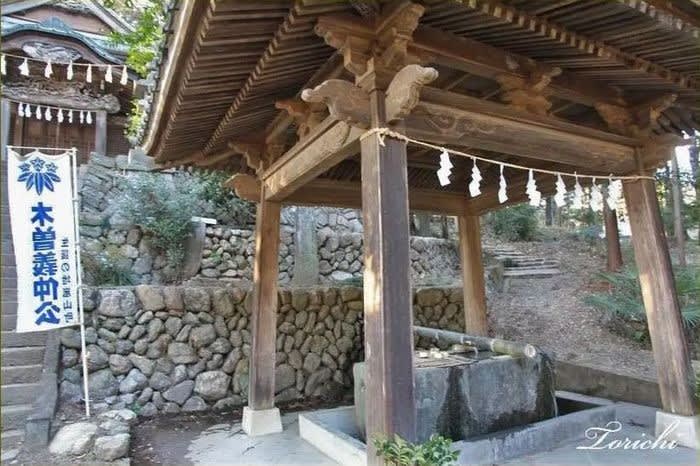

木曽義仲(源義仲)に縁ある地・神社だけに木曽義仲の幟が沢山。

また、義仲ゆかりの会(正確な名称は失念)による植樹もありました。

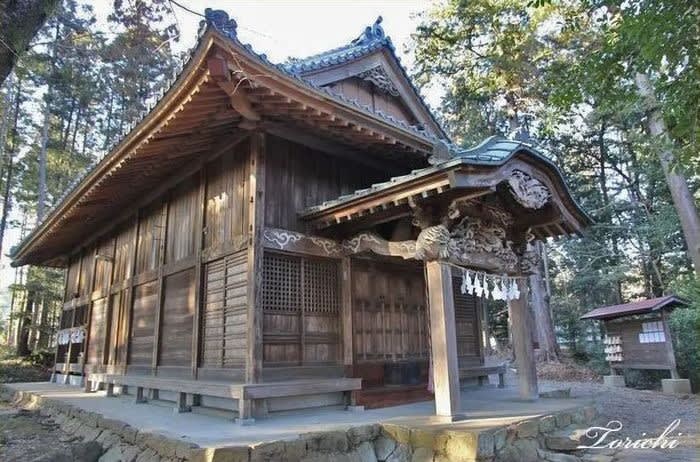

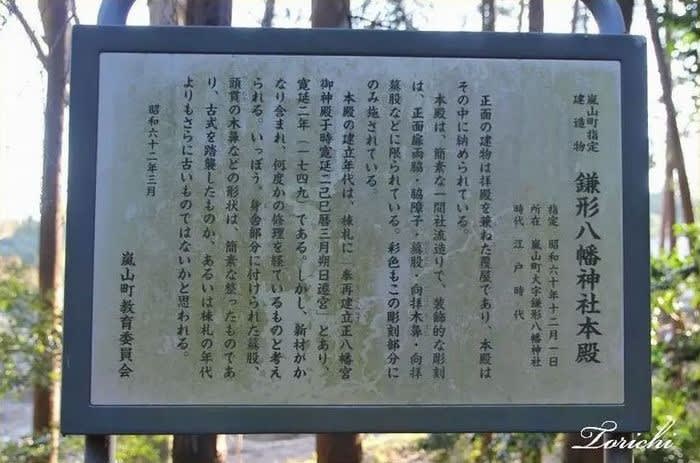

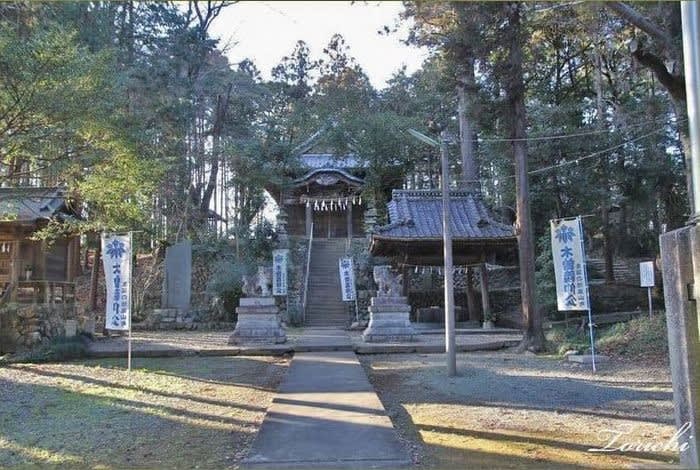

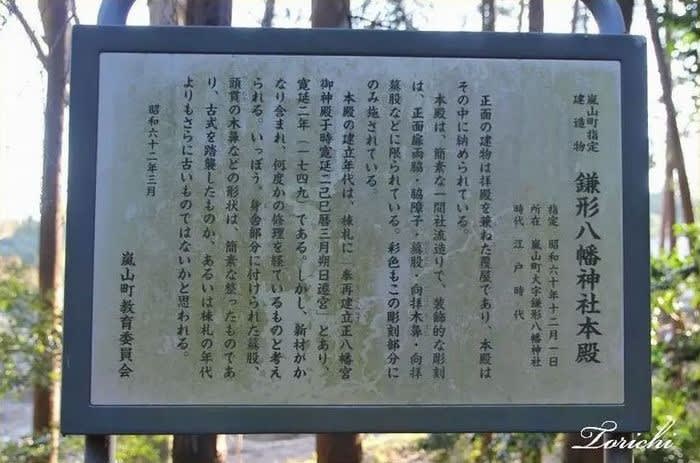

本殿

本殿は嵐山町指定建造物と言うことです。

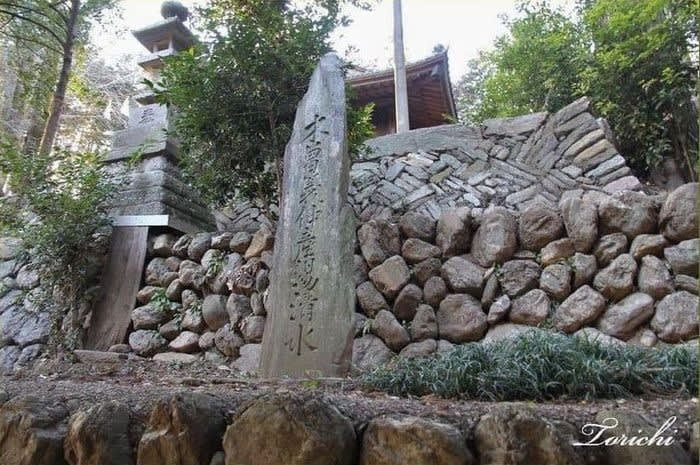

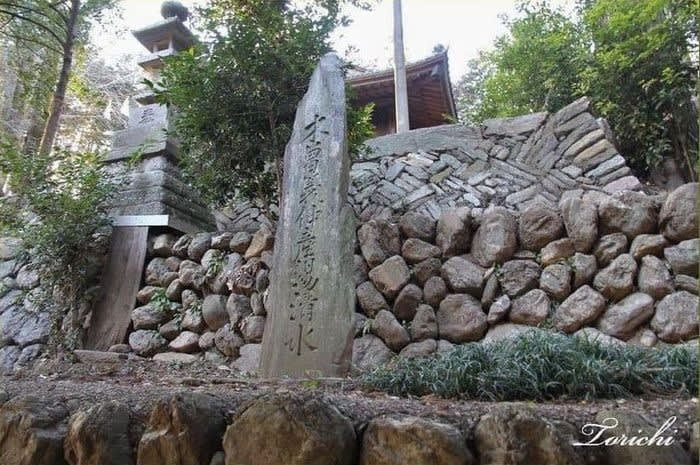

木曽義仲産湯清水の碑

(伝)木曽義仲の産湯に使った清水 今も枯れずに湧き出しています。

この木曽義仲産湯の清水の件は知っておりましたが初めて訪ねてみた次第です。

木曽義仲は大蔵館で誕生したとされていますが、ここ鎌形八幡神社を生誕地とする説もあるようです。

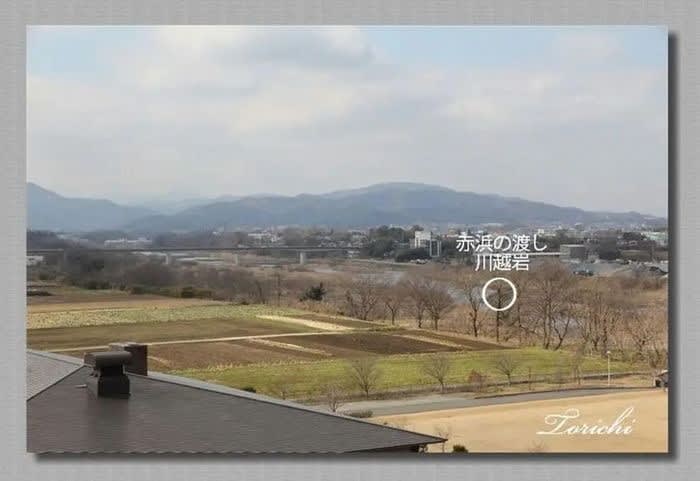

源義賢の墓や木曽義仲産湯清水の鎌形八幡神社を訪ねながらなぜ肝心の大蔵館跡(大蔵神社)を訪ねないのかと指摘を受けそうですが、大蔵館跡は

以前訪れていましたし時間の関係もあり再訪できませんでした。他にも源義賢・木曽義仲ゆかりの場所がありますので機会を見て訪問をと考えています。

散策日:2016(平成28)年2月11日(木・祝)