JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

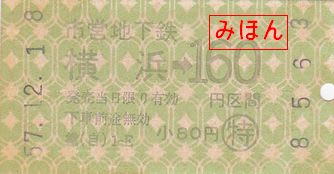

帝都高速度交通営団 大手町駅発行 国鉄事故対応の振替乗車票

入手した時期は不鮮明ですが、昭和50年代後半ごろ、帝都高速度交通営団(営団地下鉄。現・東京メトロ)の大手町駅で発行された振替乗車票です。

若草色JPRてつどう地紋のB型券で、帝都交通印刷で調製されたものと思われます。

振替乗車票の発行方法は関東地方と関西(中部)地方では異なっており、関西(中部)方面では振替輸送を実施する事業者が予め区間を定めた振替乗車票を発行するのに対し、関東地方では振替輸送を依頼する事業者が、区間を定めない振替乗車票を発行するようになっています。

この券は国鉄(JR)が障害によって運転見合わせの際に発行されたもので、関東の方式とは異なる、振替輸送を実施する側である交通営団側が発行しています。これは、大手町駅のように国鉄駅(ここでは東京駅でしょうか)と距離がある駅では有効で、わざわざ国鉄駅まで足を運ばずに振替乗車票が入手できるよう、便宜を図っていたものと思われます。

これは交通営団が民間の地下鉄のような感じではあっても、その組織実態としては国の外郭団体である公団や公社と似通ったものとなっていた性格によるものであったものと思われます。

あまり不鮮明ではありませんが、予め「国鉄事故」というゴム印が捺印されており、交通営団が国鉄から依頼されて発行されたものと明確に区分していたようです。

東京急行電鉄 定期券購入票

日付の記載がありませんが、2019(平成31)年3月に、東京急行電鉄世田谷線の世田谷線管区乗務員が発行した定期券購入票です。

白色無地紋のB型券半硬券となっています。

この券は世田谷線の定期券を購入する旅客が、上町を除く途中停留場から窓口のある三軒茶屋駅もしくは下高井戸駅に行く際に発行されるものです。

世田谷線は全線均一運賃のため、窓口のある駅ではホームに入場する際に改札掛員に運賃を支払い、途中停留場では乗車時に乗務員に運賃を支払うシステムになっておりますが、定期券は窓口のある上町・三軒茶屋駅および下高井戸駅でしか発売していないため、いずれかの駅もしくは鉄道線三軒茶屋駅で購入することになります。

このような時、電車に乗車した時に乗務員に定期券を購入する旨を告げて運賃を現金で支払うと「定期券購入票」が交付され、定期券を購入する時に本票を窓口に差し出すと、支払った運賃が全額払い戻しされるしくみになっています。

この処理は、運賃相当額を一旦預かって払戻しすることになるためだと思いますが、現金のみの扱いとなり、IC乗車券は使用できません。

この券は実際に定期券を購入する時に交付を受けたもので、手元に残したかったため、払い戻しを放棄してしまったものです。

西武鉄道 立正佼成会団体往復計数券

頂き物のために発行年が不明ですが、西武鉄道が発行した、立正佼成会団体往復計数券です。

緑色せいぶてつどう自社地紋のB型券となっています。図示いたしませんが、裏面には券番しかなく、発行箇所名の表記はありません。

西武新宿を起点とし、拝島線玉川上水駅までの往復券となっており、券面注意事項に拠れば、往路では途中下車は出来ず、復路では区間内であればどこでも下車することができますが、下車前途無効となるようです。

立正佼成会は庭野日敬(にわの・にっきょう)開祖が、人に尽くすことを喜びとし、祖父・重太郎や、「なるべく暇がなくて、給料の安い、骨の折れる所へ奉公するように」と諭す父・重吉らの教えを受け、恩師である新井助信師や長沼政(のちの長沼妙佼脇祖)との出会いを経て、日蓮系で法華経に帰依し、慈悲の実践に徹する教えの宗派で、本部は東京都杉並区にあります。

玉川上水駅近くには付属の霊園である佼成霊園があり、この券は同会が西武鉄道と往復運賃分の団体契約を結び、関係者が本部と霊園間を個別に行き来するために設備されているものと思われます。

「計数券」とは、団体乗車券を1枚ずつ分割したもので、JRにある「団体旅客乗車票」とは意味合いが異なって団体旅行の全行程を旅客毎に分割するもので、会社によっては「数取券」という名称となっている所もあるようです。

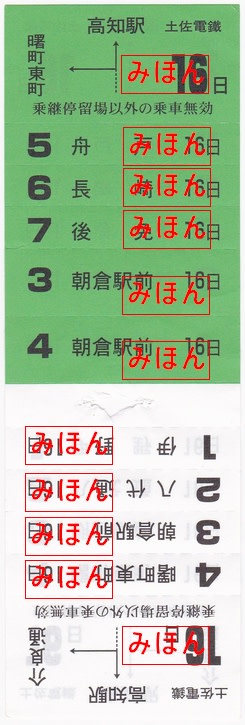

土佐電気鉄道 軌道線乗継券

土佐電気鉄道は明治30年代後半より高知市を中心として路面電車やバスを運行してきた会社ですが、本年10月より、土佐電気鉄道のほか、土佐電ドリームサービスおよび高知県交通と統合され、とさでん交通となっています。

今回は、土佐電気鉄道時代に発行されていた、軌道線(路面電車)の乗継券を御紹介いたしましょう。

土佐電気鉄道(現・とさでん交通)の軌道線乗継券です。本来は真ん中の破れて穴が開いているところでホッチキス製本されてノートのように2つ折りにして束ねられているため、半分から上下さかさまに印刷されています。

運転士さんが携帯している状態はこの半分の長さとなっており、どちらが表だかは分かりませんが、表表紙から半分までが緑券、残り半分から裏表紙までが白券というようになっています。

「コレクションしているので可能な限り長い状態にして購入したいので、一番遠くまでください」と運転士さんにお願いしたところ、せっかくだからと一番真ん中の券を「外して」の状態で戴くことができました。

本来であればこのような状態のものを御紹介するのもどうかと思いましたが、土佐電気鉄道という会社が10月に合併されて会社が消滅しておりますので、もうこの券は過去のものとなってしまいましたので今回エントリーさせていただいた次第です。

なかなか複雑なように見えますが、考えてみれば合理的な形で作成されています。

緑券は高知駅から伊野方面に行く運用の時に使用するもので、曙町東町電停が均一区間の最遠停留所となっていますため、枡形電停や鏡川橋電停・朝倉駅前電停などでで折り返す電車で先の伊野方面へ継続して乗車する旅客や、逆にはりまやばし電停で御免方面へ継続して乗車する旅客に対し、乗継時に所定の運賃を収受し、行き先までの券を千切って発券します。

白券は高知駅から御免方面に行く運用の時に使用するもので、介良通(けらどおり)電停が均一区間の最遠停留所となっていますため、知寄町電停や文珠通電停・田辺島通電停・領石通電停などで折り返す電車でさきの後免方面へ継続して乗車する旅客や、逆にはりまやばし電停で伊野方面へ継続して乗車する旅客に対し、乗継時に所定の運賃を収受し、行き先までの券を千切って発券します。

土佐電の路面電車は、このような合理的な乗継券が発券されたり、路線も単線区間があって対向車が向かって来たり、路面電車としては珍しいスタフ交換が見られたり、興味の尽きない路線です。

これが、路面電車のスタフ交換の光景です。

西武鉄道 定期券購入済乗車票 ~その2

前回エントリーでは、西武鉄道の現在使用されている定期券購入済乗車票を御紹介いたしましたが、定期券が定期券発売駅でしか購入できなかった時代は印発機で発券されるものではありませんでした。

黄色無地紋のA型券で、千切り券式のものです。定期券発売駅以外の駅から電車を利用して定期券を購入した旅客に対し、定期券発行時に交付されます。

拙ブログ10月28日エントリーの「西武鉄道 定期券購入乗車票」で御紹介したものとは違って発行駅の他に着駅も記入式となっており、すべての定期券発売駅に同じ様式のものが設備されていました。

ここでの着駅は購入された定期券区間までとなります。

前回エントリーで御紹介いたしました現行の印発機による様式には、「定期券有効区間内の1駅まで」と印字されています。これはこの券の着駅の考え方に由来するものですが、自動改札対応のためでしょうか、敢えて着駅の指定はされていません。

なお、定期券発売機の設置に伴う定期券売場の配置見直しにより、鷺ノ宮駅の定期券売場は平成22年5月1日に廃止されています。

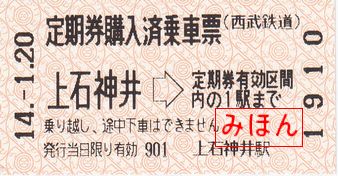

西武鉄道 定期券購入済乗車票 ~その1

西武鉄道では定期券発売機では対応できない定期券を定期券発売駅に集約して発売しておりますが、定期券を購入するために定期券発売駅まで電車で移動した旅客に対し、定期券の発売時に復路用の乗車票を交付しています。

平成22年10月に練馬駅の定期券窓口で交付された乗車票です。JPRてつどう地紋の券売機用の券紙を使用し、自動改札対応になっています。発券は窓口にある発券端末で行われます。

着駅が「定期券有効区間内の1駅まで」となっていますが、実際には購入した定期券とは連動しておらず、かなり広範囲な駅まで対応できるものと思われます。

2枚目は平成14年1月に上石神井駅で発行されたものです。練馬駅のものと様式は同一ですが、この当時は西武鉄道自社地紋の券紙が使用されていました。しかし、券売機券同様、平成15年頃からJPRてつどう地紋の汎用券紙に切り替えられ、今は自社地紋の券はありません。

(現在、同社の自社地紋券紙は、臨発用の乗車券発行機用のものくらいしか残っていないようです。)

3枚目は2012(平成24)年8月に西武新宿駅で発行された、最近更新された印発機による乗車票です。

1枚目・2枚目と比べると字体が細く、「定期券有効区間内の1駅まで」の表記が3行になる等、かなり違った印象を受けます。また、1枚目・2枚目は「発行当日限り有効」となっていましたが、新様式では「発売当日限り有効」となっており、非売品である乗車票への表現としてはミス券の分類になるかもしれません。

なお、練馬駅および上石神井駅の定期券うりばは、平成24年3月24日に廃止されており、現在は特急券の発売しか行われていません。

西武鉄道 定期券購入乗車票

前回エントリーで西武鉄道の定期券購入用乗車券を御紹介いたしましたが、かつては定期券購入乗車票が交付され、それで定期券発売駅まで出向くようになっていました。

それぞれ、武蔵関駅および井荻駅で交付された乗車票です。A型無地紋の千切り券で、改札口で定期券を購入する旨を申告し、日付印を捺印されて交付されます。

1枚目の券は武蔵関駅発行分で、最寄の定期券発売駅が上石神井駅もしくは田無駅となっており、どちらへも行くことができます。上石神井~田無間には武蔵関駅の他に、東伏見駅・西武柳沢駅がありますので、区間内の各駅では同じ券が使用されているため、発行駅名は記入式となっています。

2枚目の券は井荻駅発行分で、1枚目同様、鷺ノ宮駅もしくは上石神井駅のどちらへも行くことができます。鷺ノ宮~上石神井間には井荻駅の他に下井草駅・上井草駅がありますので、やはり区間内の各駅で同じ券が使用されています。

これらの乗車票が使用されていた頃は通勤定期券であっても定期券発売駅でしか定期券を購入することができず、定期券を購入する際には出札窓口もしくは改札口にその旨を申告して定期券発売駅までの乗車票の交付を受けて出向くようになっていました。しかし、主要駅に定期券発売機が配置された頃に乗車票の交付が廃止されています。

菅沼天虎さまのブロク「菅沼天虎の紙屑談義」2015年7月6日エントリーの「西武鉄道 定期券購入票」に、久々トラックバックさせて戴きました。

ゆりかもめ 振替乗車票

以前、ゆりかもめで通勤していた時期があったのですが、そのときたまたま朝の通勤時にゆりかもめが停電事故によって全線不通となり、振替乗車票を配布していましたので貰ってきました。

A型白色の軟券ですが、JRのペラペラのものより硬い券紙で、同じ東京都系である東京都交通局のものとよく似ています。

入手した時期を失念してしまいましたが、前回エントリーさせていただきました定期券で通勤していたころに入手したものですので、平成10年4月に同社の社名が株式会社ゆりかもめになって以後に発行されたものと思われます。

しかし、頻繁に発行するものでもありませんので、残券がかなりあったのでしょう、旧社名である東京臨海新交通株式会社のままになっています。もしかすると、現在は新社名のものに変わっているかもしれません。

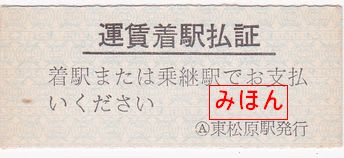

京王帝都電鉄 運賃着駅払証

京王帝都電鉄(現・京王電鉄)東松原駅発行の運賃着駅払証です。

B型の京王帝都自社地紋の半硬券で、千切り式券となっています。

裏面です。

裏面の記載事項を見ますと、この券は自動券売機の故障などの異常時に発行するものと思われ、発車間際に乗車する旅客に交付される無札証明とは性格が違うようです。

頂き物なので、いつ・どのような状況下で発行されたのか不明ですが、自動券売機の故障等で乗車券の発券ができなかったときのものと推測されます。

それにしても、発行駅名が印刷されているものであるにも拘わらず、券売機故障時だけで2629番という発行枚数は、東松原駅の利用客の規模から言って相当なもので、少なからず、券売機故障以外にも、乗車時に何らかの理由によって乗車券を購入できなかった旅客への、無札証明としても発行されていたのかもしれません。

| « 前ページ | 次ページ » |