JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

京浜急行電鉄 神奈川新町駅発行 普通入場券(小児用)

前回エントリーで京浜急行電鉄神奈川新町駅で発行された普通入場券を御紹介いたしましたが、同駅には小児用券も設備されておりましたので御紹介致しましょう。

2010(平成22)年6月に神奈川新町駅で発行された、小児用の普通入場券です。前回エントリーで御紹介いたしました大人・小児用券と同じ日に購入したもので、こちらも山口証券印刷で調製されたものです。

同社の小児用普通入場券は、小児断片のある大人・小児用券の版で印刷したものに「小」の影文字を入れてしまったミス券が大量発生してしまった時期がありましたが、こちらの券はそのようなことは無く、きちんとした様式で印刷されています。

この券が発行された後、同社は硬券の通常発売を中止してしまっておりますので、これが最終の様式になるものと思われます。

京浜急行電鉄 神奈川新町駅発行 普通入場券

2010(平成22)年6月に京浜急行電鉄(京急電鉄)神奈川新町駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものです。

同社は首都圏の大手私鉄の中では比較的最近まで硬券入場券を泉岳寺駅を除く全駅で通常発売しておりましたが、平成20年以降は殆どのダッチングが20年対応型ではありませんでしたので、日付の捺印はゴム印を捺印するようになっていました。

現在でも硬券入場券を全駅で取り扱っている大手私鉄は相模鉄道くらいしか思い当たらないくらいになってしまっています。

今月5日の11:40分頃、同駅の横浜方にある踏切で、青砥発三崎口行きの下り快特列車(8両編成)と出田町から輸入オレンジを積載した15トントラックが衝突し、列車の先頭から3両目までが脱線、一部が横倒しになった事故が発生しました。残念ながら、トラックを運転していたドライバーさんがお亡くなりになってしまい、多数のけが人が出てしまったようです。通常、快特列車は、現場を時速120km/h程度で走行しており、障害物を検知する装置作動して踏切近くの信号が点滅し、列車の運転士はブレーキをかけたが間に合わなかったということでした。

今回の事故は、高架化が進んだとはいえ、まだ首都圏にも踏切が多数残っているという問題や、トラック業界においても高齢化や慢性的な人手不足があるという、なかなか解決の目途が立たない、今の世の中に孕んでいる問題が改めて浮き彫りになったものであったと思います。

京王電鉄 井の頭公園駅 普通入場券

1994(平成6)年6月に京王電鉄井の頭線にあります井の頭公園駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋赤横1条のB型大人・小児用券で、山口証券印刷で調整されたものと思われます。

この券は実際に井の頭公園駅で発行されたものではなく、同社が記念にセット売りした硬券入場券の中の1枚になります。

京王電鉄井の頭線は路線距離12.7km、運行されている列車もすべて5両編成というミニ路線ですが、渋谷~吉祥寺間を短絡する路線となっており、途中下北沢駅で小田急線と、明大前駅で京王本線と接続しており、規模が小さい割には頑張っている幹線クラスの路線となっています。

同線が開業した1933(昭和8)年には渋谷から同駅までの区間の運転となっており、同駅から先、吉祥寺駅までの1駅間の0.6kmは、1934(昭和9)年に開業していますので、同駅は一時的に終着駅になっていたことになります。

西武鉄道 高田馬場駅発行普通入場券2態

2018年11月に西武鉄道新宿線高田馬場駅にあります、JR線との乗換改札口の窓口で発行された普通入場券です。

桃色PJRてつどう地紋のA型感熱式券で、自動改札対応の券となっています。

かつて、同乗換口では改札口で着駅までの国鉄(JR)の乗車券を渡したうえで西武の乗車券に入鋏してもらう方法が採られていましたが、現在は自動改札機が導入され、JRの乗車券と西武の乗車券を同時に挿入する方法となったため、このようなこのような磁気券が使用されています。他業者の連絡口と異なり、乗車券類を購入するときに原券を回収しないため、コレクション用をかんたんに購入することができます。

窓口発行の券は様式的には券売機発行のものと同じですが、字体が券売機のものとは異なっているため、見た目はかなり違って見えます。

こちらは2019年6月に同じ高田馬場駅で発行された普通入場券です。

この券は券売機で発券されたもので、窓口で発行されたものとはビジュアル的にかなり違います。

2枚の券を再掲してみました。上の券が窓口券で、下の券が券売機券です。

「高田馬場」の文字は比較的似ていますが、その他の文字はすべて字体が異なっており、窓口券には発行された時刻の打刻がありません。

きょうで「昭和」が終わります

前回エントリーで「昭和最後」である昭和64年1月7日に西武鉄道東飯能駅で発行された普通入場券を御紹介いたしましたが、きっぷの世界にはあと1日「昭和」が存在しておりました。

昭和64年1月8日に豊島園駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、詳細は不明ですが、前回エントリーの山口証券印刷のものとは違う印刷場で調製されたものです。

同社の硬券は、普通入場券の他に普通乗車券・特急券共に2つの印刷場が受け持っておりました。「どの駅が」とか「どの線が」という明確な区分はありませんでしたが、雑駁に山口証券印刷のものは池袋線系統の駅に、もう一つのものは新宿線系統と分かれていた感じでした。ただし、新宿線系統である多摩湖線や国分寺線の駅に山口証券印刷の券が設備されていたり、その逆で、今回御紹介の池袋線系統の駅であってもこちらの券が設備されていたこともありました。ただ、硬券末期は山口証券印刷に纏められていったような気がします。

この券は「昭和最後」の日であった昭和64年1月7日の営業日に発行されたものではありますが、夜12時を回るとカレンダーは1月8日になるわけであり、乗車券類の発行日は翌日の日付に変わります。しかし、まだどこも「平成」を使用していなかったこの日の夜中は、昭和64年1月7日の営業日の一部であったと考えられていたのでしょうか、カレンダー上では存在しない「昭和64年1月8日」となっています。

本日を以って、30年以上続いてきた「平成」が幕を閉じ、明日からは「令和」という新しい元号になります。当然乗車券類の日付についてはコレクター的に大変興味深いものではあったのですが、残念ながら最近の乗車券類の日付は西暦表示になっている事業者が多くなっており、少数派ながら今でも元号表示を行っている事業者が今後どのような表示を行うのか、興味深いところであります。

西武鉄道 東飯能駅発行普通入場券

前回エントリーで「〇社」東飯能駅で発行されたJR東日本の片道乗車券を御紹介いたしましたが、同時に普通入場券も購入しておりましたので御紹介致しましょう。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、山口証券印刷で調整されたものです。

前回申し上げました通り、当時の同駅の駅業務は西武鉄道が行っていましたため、乗車券や急行券、指定券などについてはJRとの委託契約で発売できることになっていましたが、普通入場券については管理事業者である社線側のみで発売されておりました。そのため、同じ窓口ではありますが、普通入場券は西武鉄道の券が出て来ました。

現在の同駅は改札が分離されており、西武鉄道の入場券ではJR東日本のホームへ入場することはできません。

あと3日で「平成」時代が終わって「令和」という時代が始まります。そういった意味で「昭和最後」の日に発行された券を御紹介いたしました。

東京急行電鉄 桜木町駅発行 普通入場券

平成6年6月に東京急行電鉄(現・東急電鉄)東横線桜木町駅(廃駅)で発行された普通入場券です。

白色無地紋のD型大人専用券で、当時同社の主要駅に設備されていた「来駅記念入場券」の一環と思われます。

桜木町駅は東横線の終着駅でしたが、平成16年1月31日に横浜高速鉄道みなとみらい線の開業に伴って廃止されてしまっています。

左側のイラストはみなとみらい地区の風景で、左から「ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル」、大観覧車「コスモクロック21」、「横浜ランドマークタワー」とみなとみらい地区を代表するスポットが描かれています。

裏面は図示いたしませんが、券番と「自動改札はとおれません。」の文言があります。

本日はバレンタインデーです。今夜、みなとみらいの人気スポットはたくさんのカップルで賑わうことでしょう。

流鉄 〇社 馬橋駅発行普通入場券

平成30年6月に流鉄〇社 馬橋駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

同社の硬券入場券は社紋が入っていたり、金額の変更を境に様式が変更されることがありますが、恐らくこれが現行の様式であると思われます。

裏面です。

券番の他に社名と発行箇所である〇社 馬橋駅発行の記載があります。

ところがこの券、社名である「(流 鉄)」の表記が「(流 山)」と誤植されており、訂正印が捺されています。

同社が流鉄となって2か月が経過した平成20年10月に〇社 馬橋駅で発行された幸谷ゆきの片道乗車券です。青色JPRてつどう地紋のB型相互式大人・小児用券で、やはり山口証券印刷で調製されたものと思われます。

旧社名である「(総武流山電鉄)」を二重線で抹消のうえ、「(流 鉄)」と捺印されています。

印の部分を並べてみました。今回の訂正印が当時のものか分かりませんが、平成20年8月に同社が「総武流山電鉄」から現在の「流鉄」に変更された際に旧券を流用する際に使用されていた訂正印によく似ています。

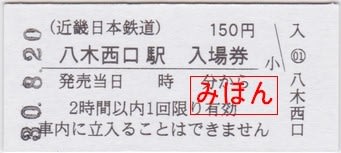

近畿日本鉄道 八木西口駅普通入場券

平成30年8月に近畿日本鉄道(近鉄)橿原線の大和八木駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、新様式の凸版印刷券です。

同駅は大正12年に大阪電気軌道が畝傍線の八木駅として開業しましたが、現在の大阪線の前身となる区間を延伸をした際、二つの路線が交差する部分に新たに八木(現・大和八木)駅を開業し、従来の八木駅が現在の八木西口駅と改称されています。このような理由から、八木西口駅は新たに設置された八木駅の同一駅構内扱いとされたことにより、八木駅から400mほど離れているものの独自の営業キロが設定されていないことや、運賃は大和八木駅発着と同額であること、八木駅発着の乗車券を所持していれば当駅に乗車・下車できること、同駅と八木駅間は同じ駅であるはずなのに初乗り運賃の乗車券で乗車できることなど、営業上の扱いにおいて他の駅にはない特例があります。

Wikipediaに両駅の位置を解り易く示した線路配置図がありましたので引用させていただきました。位置関係はこんな感じです。

このような歴史的背景があることから、制度上は「大和八木駅の同一構内」ということになっていますが、八木西口駅から大和八木駅が派生したという経緯が今も引き継がれていることがあります。

それは入場券の窓口番号で、大和八木駅には「〇01」番窓口は無く、「〇02」および「〇03」窓口の2窓となっており、「〇01」番窓口は欠番となっていることです。しかし、「〇01」番窓口は「無い」のではなく、1窓しかない八木西口駅の「〇01」番窓口が大和八木駅の「〇01」番窓口なのです。

裏面です。

現在では「〇01八木西口駅」と記載されていますが、一昔前は違っていました。

平成元年11月に八木西口駅で発行された普通入場券です。活版印刷様式の券で、「〇01大和八木駅」となっています。この当時は「八木西口」という表記の普通入場券や乗車券は存在していませんでしたが、平成17年ころから「八木西口」表記の券が登場しています。この時にはすでに凸版印刷新様式の券で登場していましたので、活版印刷様式の券は存在していなかったものと思われます。

一畑電車 大津町駅発行普通入場券

平成29年8月に一畑電車大津町駅で発行された普通入場券です。

水色自社地紋の赤横一条の入ったA型大人専用券となります。

同社では有人駅各駅に硬券入場券の設備がありますが、有人駅は同駅の他に電鉄出雲市・川跡・雲州平田・松江しんじ湖温泉・出雲大社前の5駅のみとなっており、各駅共に硬券乗車券の設備はありません。

そのなかでも大津町駅は近くにある高等学校対応なのでしょうか、平日の6時47分から8時23分までしか駅係員が居ないため、同社の硬券入場券としては一番蒐集のハードルが高い駅となっています。

裏面です。

券番が片側にあるのみで何も他には印刷されていません。

ちなみにこの券は01205番となっていますが、他の駅の券は平成29年時点で一番発売実績が少ないと思われる川跡駅でさえ02600番台、雲州平田駅が03000番台、電鉄出雲市・松江しんじ湖温泉駅が07000番台となっており、接続駅でも観光地を控えている駅でもない大津町駅の発売実績は極端に少ないことが分かります。

| « 前ページ | 次ページ » |