JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

南部縦貫鉄道 七戸駅発行 普通入場券

今からちょうど34年前の1987(昭和62)年9月に、南部縦貫鉄道の七戸駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人専用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

当時確認はしませんでしたが、小児用の普通入場券は無いと言われましたので、同社の入場料金には小児料金の設定は無かった可能性があります。

裏面です。券番の他、社名と発行駅名の記載があります。

南部縦貫鉄道は東北本線の野辺地駅から七戸駅までの20.9kmの路線で、主力の車両としてレールバスによる運行が行われていました。途中の天間林にあるむつ製鉄の砂鉄輸送を目論んで1967(昭和378)年に開業していますが、砂鉄輸送は輸入鉄鉱石の価格下落によって柱となる事業にはならず、1966(昭和41)年には会社更生法の適用を受けて倒産し、更生会社として運営されていたようです。その後、旧東北本線の路盤を使用していた野辺地駅~西千曳駅間について国鉄清算事業団から買い取りの要請を受けることになりますが、その資金が捻出できないことから1997(平成9)年に運転休止となり、休止中の線路の荒廃が激しくなると復旧することが困難になり、2002(平成14)年に正式に廃線となっています。

三菱石炭鉱業大夕張鉄道 南大夕張駅 普通入場券

1986(昭和61)年9月に、三菱石炭鉱業大夕張鉄道の南大夕張駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人専用券で、札幌交通印刷で調製されたものと思われます。

券紙は真っ白のボール紙のような光沢のあるもので、インクの乗りが悪そうな素材が使用されています。

裏面です。

灰色のザラザラしたもので、小学校の図工で使用した「工作用紙」のような感じの券紙です。

普通入場券の設備はあるものの、近隣には住宅等もさほどなく、末期は殆ど観光客用に設備されていたような状態だったようです。また、小児用入場料金の設定は無かったと思われますが、小児用券は未見です。

三菱石炭鉱業大夕張鉄道は大夕張炭鉱の開発に伴って開通した専用鉄道で、1939(昭和14)年に三菱鉱業株式会社線として地方鉄道に改組され、旅客営業が開始された経緯がありますが、基本的には大夕張炭鉱から採掘された石炭輸送がメインで、その他、林産品の輸送が行われていました。しかしながら、相次ぐ閉山・合理化により、御紹介の券が発行された10か月後の1987(昭和62)年7月に全線廃止されてしまっています。

西武鉄道 多摩湖駅発行 普通入場券

前回まで、昨日(3月13日)のダイヤ改正で西武鉄道では西武遊園地駅を多摩湖駅に改称することを御紹介いたしておりました。

西武遊園地駅は今回4回目の駅名改称になりますが、その歴史の中で、2回目の改称であった1951(昭和26)年9月に多摩湖駅となり、3回目の改称となる1979(昭和54)年3月に西武遊園地駅となった経緯があり、同駅が「多摩湖駅」を名乗るのは2回目ということになります。

3回目の駅名改称を翌日に控えた、1979(昭和54)年3月24日に多摩湖線多摩湖駅(1回目)で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、池袋線系統で使用されていた山口証券印刷で調製された券になります。

現在同社では硬券の普通入場券の発売はありませんが、現在でも発売されているとすれば、今回改称された同駅の券はこのような感じになったのではないかと思われます。

西武鉄道 西武遊園地駅発行 普通入場券 ~その2

前回エントリーで西武鉄道西武遊園地駅で発行された普通入場券を御紹介いたしました。

同社では完全に区分けされていたわけではありませんが、昭和の時代では池袋線系統と新宿線系統では硬券の様式が異なっていることが多く、主に池袋線系統では山口証券印刷で調製された券が使用されていたのに対し、新宿線系統では印刷場名は不明ですが、同社特有の印刷場で調製された券が使用されておりました。

同駅では硬券末期では新宿線系統で使用されていた様式が使用されておりましたが、駅名が改称された直後から80円券までは池袋線系統で多く使用されていた山口証券印刷で調製された券が使用されておりました。

1984(昭和59)年1月に発行された、同駅の80円券になります。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものになります。

再掲になりますが、こちらが前回御紹介いたしました、90円以降の券になります。フォントがかなり異なっており、同じ会社の入場券とは思えないほど雰囲気が異なります。

90円以降印刷場が変更となった経緯は不明ですが、多摩湖線は新宿線系統の駅であるにもかかわらず、比較的山口証券印刷で調製された券がありましたので、券の補充上の問題等、何らかの事情があったものと思われます。

西武鉄道 西武遊園地駅発行 普通入場券 ~その1

前回および前々回で遊園地西駅関連のきっぷを御紹介いたしましたので、今回からはもう一つの駅名改称予定駅である西武遊園地駅の普通入場券を御紹介致しましょう。

1985(昭和60)年2月に多摩湖線西武遊園地駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券となっています。

西武遊園地駅は多摩湖線の終着駅で、この券が発行されてしばらくした4月以降、山口線が新交通システム化されて遊園地前駅が遊園地西駅になると、同駅に乗り入れるようになり、両線の乗換駅になっています。

同線がまだ多摩湖鉄道という会社線であった1936(昭和11)年に村山貯水池駅として開業し、武蔵野鉄道が多摩湖鉄道を吸収合併し、武蔵野鉄道多摩湖線の駅となった後、1941(昭和16)年に狭山公園前駅に改称され、武蔵野鉄道が旧西武鉄道を吸収合併して現在の西武鉄道になった後、1951(昭和26)年に多摩湖駅に改称されています。その後、1979(昭和54)年に西武遊園地駅へ3回目の駅名改称が行われ、現在に至っています。

隣接する西武園ゆうえんちの最寄駅であるという意味合いでの駅名改称であったと思われますが、駅名は西武園ゆうえんちと異なり、「園」という文字は入れず、ゆうえんちも「遊園地」と漢字表記になっています。

西武遊園地ゆき9000形電車 八坂駅にて

西武遊園地ゆき9000形電車 八坂駅にて

西武遊園地ゆき方向幕 萩山駅にて

西武遊園地ゆき方向幕 萩山駅にて

多摩湖線で運転されている、西武遊園地ゆきの電車です。今まで見慣れてきていた西武遊園地ゆきの行先も過去のものになります。

西武鉄道 遊園地西駅発行 普通入場券

西武鉄道では、本年3月のダイヤ改正において、西武園ゆうえんち周辺にある駅の駅名を改称することを発表しました。これは、西武園ゆうえんちのリニューアル開園によるもので、新たな遊園地のメインゲートを現在の遊園地西駅に設けることから、現在の遊園地西駅が西武園ゆうえんち駅に、西武遊園地駅が多摩湖駅にそれぞれ改称されます。

今回から数回に亘り、西武園ゆうえんち周辺の駅の駅名改称に関連する券を御紹介していきたいと思います。

まずは、今回西武園ゆうえんち駅に改称されることになっている遊園地西駅で発行された普通入場券を御紹介致しましょう。

1985(昭和60)年7月に西武鉄道山口線の遊園地西駅で発行された普通入場券です。B型白色無地紋の大人・小児用券になっています。

遊園地西駅は西武鉄道の新交通システムである山口線唯一の途中駅で、埼玉県と東京都の県境に近く、埼玉県最南端の駅となっています。

同駅はこの券の発売された年の4月に、それまでSLやおとぎ電車の走る「軽便鉄道」スタイルであった山口線を新交通システムに転換した時に開業した駅で、軽便鉄道時代の山口線の起点であった遊園地前駅の代替駅として開業された経緯があるようです。

現在、西武園ゆうえんちの最寄駅は同駅と隣の西武遊園地駅の2駅で、西武遊園地駅の方がメインゲートになっていますが、西武遊園地駅改札と西武園ゆうえんち中央口は階段のある連絡通路になっているため、ベビーカーや車いすでの来園者には決してやさしい施設ではありませんが、遊園地西駅からだと段差を経ることなく入園が可能であるため、西武鉄道では同駅の利用を推奨していました。

今回のメインゲートを遊園地西駅に変更することは、これが理由のひとつと考えられます。

西武鉄道 豊島園駅発行 昭和最後の日の入場券

前回エントリーの「JR東日本 荻窪駅発行 昭和最後の日の乗車券」で昭和64年1月7日と平成元年1月8日に発行された乗車券を御紹介いたしましたが、実は、昭和64年には、鉄道営業の世界には1月8日が存在し、その日が本当の「昭和最後の日」を迎えた駅が多くありました。

1989(昭和64)年1月8日に西武鉄道豊島線の豊島園駅で発行された普通入場券です。白色無地紋のB型大人・小児用券となっています。

一般的に、カレンダー上では昭和という元号は64年の1月7日で終了し、翌1月8日からは平成という元号の元年になっておりますが、鉄道営業の世界では1月7日の終電までが当日の営業時間内ということであるため、このようなことが起きてしまっていたのでした。7日の24時が過ぎて8日になってからも終電車が出発するまでは営業(帳簿)上は1月7日であり、1月8日の営業時間は始発電車が出発するために駅を開けた時刻からになるため、御紹介の豊島園駅では、24時を過ぎた00時15分頃発の終電の発車時刻までの約15分間だけ、昭和64年1月8日が存在したのです。

当時、同駅ではこのことに気づいたコレクターが数名ほど入場券を買い求めていましたが、今のようにネットで話題が拡散されることなく、ひっそりと終電車が出発し、「昭和」時代の営業を終了しています。

現在、同駅では駅名の由来となっております「としまえん」の閉園に伴って遊園地の玄関駅という役割は終わってしまっていますが、住宅地の駅として駅名が改称されることなく営業が続けられています。

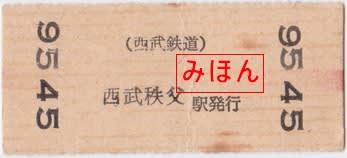

西武鉄道 西武秩父駅発行普通入場券

戴き物ですが、1969(昭和44)年12月に西武鉄道秩父線の西武秩父駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型千切り半硬券の大人専用券で、駅名記入式となっており、ゴム印にて捺印されています。

裏面です。発行駅名欄も記入式となっており、ゴム印で捺印されています。

同駅は同年10月14日に開業した新駅で、御紹介の券は開業から2か月弱が経った頃の発売となっていますが、同駅が開業した時には駅名の印刷された硬券の普通入場券が設備されていましたので、発注枚数の見込み違いから欠札となり、応急処置的に設備されたものかも知れません。

同社の普通入場券は駅名が印刷されたものが基本であり、駅名記入式の普通入場券は「非常用」として設備されていた可能性が高いと思われます。

同社の自社完結乗車券類は昭和40年代中頃まで半硬券が主流であり、硬券は硬券式券売機で発売される自社完結乗車券や他社線との連絡乗車券・普通入場券等の限られたものにしか採用していませんでしたが、秩父線が開業した時期になると軟券式の券売機の普及によって自社完結の乗車券が券売機での発売に移行され、半硬券は次第に姿を消していったように記憶しています。

西武鉄道 多磨墓地前駅発行 普通入場券

前回までの3回に亘って西武鉄道多摩川線多磨墓地前(現・多磨)駅では多磨霊園の墓参客の波動用として硬券の乗車券を設備していたことを御紹介して参りました。

同駅には乗車券は他の駅にはあまり設備されていないようなものが多くありましたが、普通入場券については波動用として設備する必要性がなかったからでしょうか、当時は設備がありませんでした。

2001(平成13)年2月に発行された普通入場券です。白色無地紋のB型大人・小児用券で、かつて同社で発売されていた一般的な様式の券に似ておりますが、硬券現役時代のものとは細かなところで違いがあります。

この券は同年3月28日、同駅が多磨駅に改称される際に記念用として発売されたもので、通常発売されていたものではありません。

同社では2のぞろ目が並ぶ日の記念として1990(平成2)年2月に普段発売していない駅で硬券の普通入場券が発売されたことがありましたが、管理人は新宿線の沿線に住んでおりましたため、新宿線と池袋線の一部の駅で蒐集を行っており、「飛び地」のような路線である多摩川線については手つかずの状態で確認致しておりませんが、もしかすると同駅でも「2.-2.-2.」の記念としての普通入場券の発売がされていたかも知れません。

相模鉄道 羽沢横浜国大駅発行 普通入場券

2019(令和元)年11月に、相模鉄道羽沢横浜国大駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、関東交通印刷で調製されたものと思われます。

同駅はこの券が発売された当日に開業した駅で、同社新横浜線(相鉄・JR直通線)に属する直営駅ですが、JR東海道本線との境界駅として、相模鉄道が管理する両社の共同使用駅となっています。

そのため、JRの入場券の設備はありません。

裏面です。「〇00」は循環番号で、券番以外には発売駅名が印刷されています。

| « 前ページ | 次ページ » |