JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

京王帝都電鉄 新宿から河口湖ゆき 高速バス乗車券

昭和52年2月に新宿高速バスセンター(現・新宿高速バスターミナル)で発行された、河口湖ゆきの京王中央高速バスの乗車券です。

青色けいおうていと自社地紋のA型券で、矢印式となっています。

この路線は「新宿~富士五湖線」という路線で、新宿駅バスターミナルから富士急ハイランドを経由し、富士吉田(現・富士山)・河口湖・本栖湖や忍野八海・山中湖・平野に行く路線です。

当時の京王バスは京王帝都電鉄直営のバス部門でありましたが、現在はバス部門は鉄道部門から分離独立し、京王バス東という会社が運行しているようです。

御紹介の券はハイランド(現・富士急ハイランド)までの券として発券されており、着停留所であるハイランドに〇印を入れてあります。

裏面です。

当時は京王帝都電鉄直営であったため、発行会社名として「(京王帝都電鉄)」の記載があります。

中央高速バスでは昭和55年頃から座席予約システムが導入され、硬券での発売はそれ以降行われていません。

東急バス IC定期券内容控

東急バスのIC定期券内容控です。

東急バスでは東急電鉄の世田谷線各駅を除く各駅券売機で東急バスのIC定期券の発売をしています。

御紹介のものは今は亡き東横線渋谷駅(地上駅)で発行されたもので、発行箇所名に「東急電鉄東急渋谷駅」とあります。券売機から発券されるものですので、券売機用のPJRてつどう地紋の磁気券で、定期券サイズのものとなっています。

これはPasmoもしくはSuica等のICカードを券売機に挿入し、ICチップに東急バスの定期券情報を付加させることにより、IC定期券として利用することができるものです。ただし、全線定期券に限るようで、その他の川崎市内全線や近距離・共通定期券については従来様式の定期券となるようです。

IC定期券の利点として、バスの乗車時にいちいち定期券をドライバーに提示することなく運賃箱にタッチするだけで良いことと、万一紛失しても、発行控があることで再発行ができることです。しかも、鉄道の券売機で購入する際には、深夜帯(23:00以降)を除き、クレジットカードによる購入もできます。

勿論東急バスの定期券取扱所でも購入することは出来ますが、そこで発行される控は白色のレシートのようなもので発行されるようです。また、クレジットカードによる決済は渋谷駅構内の東急バス定期券取扱所以外では行われていないようです。

はとバス 座席指定乗車券

気づいたら、5月14日エントリーの「石川町駅発行 高田馬場から西武線80円区間ゆき連絡乗車券」の記事が1,000件目のエントリーであることに気づきました。2006年9月16日の「綾瀬駅の入場券」で拙ブログを立ち上げてからは6年8か月余り、今までお付き合いくださいましてありがとうございます。

サラリーマンでありますので毎日の更新は時間的に余裕がありませんが、なんとか最低でも隔日更新が出来るようにやって参りました。我ながら、良くもまあ6年以上に亘り、1,000エントリーも更新を続けてきたということに驚いております。

趣味の世界ですので内容に不備があったり、中途半端だったりと完璧なものは出来ませんが、今後とも拙ブログとお付き合いの程、よろしくお願いいたします。

今回のエントリーは、はとバスの乗車券です。

5月の連休中に東京駅案内所の端末にて発券されたものです。はとバス自社地紋の連帳式券で、ドットインパクトプリンターによって印字されています。予約番号の上の「C」の符号は、クレジットカード決済である「C制」を示す符号です。

乗車前は右側破線以降に乗務員控片が付いていましたが、乗車時にこの部分は回収されています。

関東在住の身ですので、はとバスに乗車したのは生まれて初めてでした。当然、はとバスの乗車券を見たのも初めてです。

初めて見たはとバスの乗車券を手にして、東京駅という大都会の中に、このような券がまだ存在しているということに、少々驚きを感じた次第です。

最近、このような乗車券類には感熱印字やレーザープリンターが使用されることが多く、このようなドットインパクトプリンターが使用されている券は少なくなってきているように感じます。

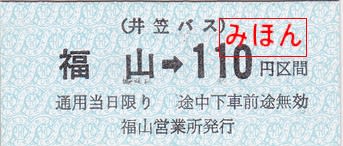

井笠バス 福山から110円区間ゆき乗車券

井笠バス福山営業所(福山駅乗車券発売所)で発行された、福山から110円区間ゆき乗車券です。

青色PRCしせつてつだう地紋のB型券です。おそらく岡山県のシンコー印刷にて調製されたものと思われます。

シンコー印刷調製の券は大都市圏ではあまりお目にかかれないものですが、似たようなものとして、下津井電鉄で使用されているRTCてつどうじょうしゃけん地紋やBUSじどうしゃじょうしゃけん地紋となどといったものが岡山近県で使用されており、地紋は違いますが、関東の大手私鉄でも、小田急電鉄や京王帝都電鉄等で使用されていた実績があります。

地紋を拡大してみました。大変個性的な地紋ですが、決して井笠鉄道用というわけではなかったものと思われます。

裏面です。バスの乗車券であるという性格上、料金機に投入された際に裏返しになっても良いように、裏面にも金額の表記があります。

鉄道時代の井笠鉄道乗車券です。やはり、バスの乗車券と同じ地紋です。

井笠バスは岡山県笠岡市に本社のある、昭和46年までナローゲージの鉄道路線を持っていた井笠鉄道のバス部門で、コッペル製のSLや個性溢れる気動車が走る、典型的は軽便鉄道として有名な会社でしたが、この会社を全国的に知らしめたのは、昨年10月のNHK全国ニュースで突然報道された破綻の一報でした。

これは、10月12日の午後に流れた「井笠鉄道 破産申立へ」「10月末日限りで路線廃止」というニュースで、そのあまりに突然な第一報がNHKの全国ニュースとして駆け巡り、衝撃を与えられました。

交通事業者の経営破綻というのは決して珍しいことではありませんが、会社更生法や民事再生法といった再生型の破綻ではなく、会社清算という清算型の破綻という手法が採られており、1年以上前からの路線廃止や事業廃止を予告してではない「突然死」的な清算方法は極めて異例でした。

鉄道事業廃止以降はバス事業を主たる事業として岡山県西部から広島県東部地区の乗合バス事業を中心に行っていましたが、バス事業としては昭和56年3月期に売上高約22億円を計上していたものの、地域人口の減少、自家用車の普及により末期には収支率50%という完全自立不可能な状況に陥ってしまい、平成24年5月から事業廃止に向けて協議を開始したようです。しかし、同年8月には運転資金の欠乏から従業員への給料遅配が発生し、10月12日にバス事業の廃止の発表に至ったのが今回の顛末であったようです。

NHKのスクープ報道の日から残された時間はわずか19日、営業日ベースでは13日しかないというカウントダウン状態で会社の営業が続けられました。10月12日に中国運輸局岡山運輸支局へバス事業の廃止届を提出し、中国バス、北振バス、寄島タクシー等へ代替運行を要請し、10月31日付で全従業員を解雇するというスピード清算でした。

現在、井笠バス路線は両備グループに移管され、両備グループの井笠バスカンパニーとして再生されています。

京阪バス 国鉄連絡用補充券

廃札券ですが、京阪バスの国鉄連絡用補充券です。

水色っぽい京阪電鉄自社地紋の補充片道乗車券(補片)で、発駅および接続駅が印刷されているものです。

かつては全国の多くのバス会社が国鉄との連絡運輸をおこなっていましたが、平成初期ごろには連絡運輸縮小が大々的に行われ、今では普通乗車券による連絡運輸が行われているのはジェイアール北海道バスや西日本ジェイアールバスくらいしかなくなってしまっています。

京阪バスが国鉄との連絡運輸を廃止した時期が記載された資料を持ち合わせていませんが、昭和55年頃、東京都区内にある地元の駅で、着札として集められた券を見たことがあります。

このような、京都市内の遊覧バスの乗車券との連絡運輸も行われており、乙(控え)片との間に「甲副」片という遊覧バスの指定乗車券の付いた変わり種の券もありました。

遊覧バスを下車すれば甲副券は回収されてしまいますでしょうから、国鉄線に乗車するときには1枚目の券と同じような体裁になったものと思われます。

裏面です。

ご案内文が印刷されていますが、当時の一般的なものではなく、関西以南のエリアに関する記載がありません。

参考までに、昭和41年に国鉄で発行された、連絡運輸駅の一覧です。

枚方エリアの記載がありませんが、京都遊覧がひとつの「駅」として扱われており、「△7448100」という駅管コードまで存在していたようです。

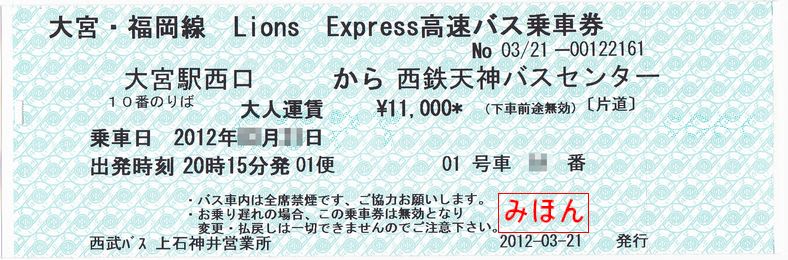

西武バス 高速バス用乗車券

西武バス上石神井営業所で発行された、大宮駅から福岡(天神)ゆきの高速バス乗車券です。

水色西武バス自社地紋の券で、プリンター印字によるものです。見づらいですが、右側には切り取り線がついており、「もぎり券」のあるイベント券等として発券することもできるようになっています。

同社の大宮・福岡線は「Lions Express」という愛称の付いた路線で、西鉄バスと共同運行をしています。

「Lions」は、埼玉西武ライオンズと、かつて福岡にあった西鉄ライオンズに由来するもので、ライオンズ繋がりの両社がタッグを組んで運行していることから付けられています。

同線は現在、日本一長い長距離高速バス路線となっており、大宮~福岡間の約1,200kmを約15時間かけて結んでいます。

裏面です。

御案内文が印刷されております。内容を見ますと、高速バスだけでなく、イベントやツアー用の券として発券された時の案内も印刷されています。

左側は「もぎり券」部分であるため、印刷はされていません。

西武バスの自社地紋を拡大してみました。

西武鉄道の自社地紋に良く似ておりますが、鉄道のものが「せいぶてつどう」となっているのに対し、西武バスのものは「せいぶばす」となっている点が異なります。

横浜市営バス 「小さな旅」発売終了

横浜市営バス(横浜市交通局)では、26系統および54系統の本牧地区周辺を10時から16時の時間帯に乗り降り自由な乗車券「小さな旅」の発売を終了しました。

(大人用)

(大人用)

(小児用)

(小児用)

大人用と小児用があり、大人用が210円で小児用が110円です。

横浜市営バスの運賃は一部区間を除き大人210円小児110円の均一乗切制となっていますので、この券の料金は1回分の運賃と同額であり、有効区間を2回以上乗車(往復等)する場合に大変お得な乗車券です。

裏面です。

乗車可能な系統と、自由乗降可能な区間が記載されています。

これによりますと、横浜駅前から出る26系統全線と根岸駅前から出る54系統全線に乗車可能で、26系統については大桟橋停留所から終点の横浜港シンボルタワーおよび本牧車庫までの区間が乗り降り自由となっており、54系統については根岸七曲り下停留所から本牧車庫までの区間が乗り降り自由となっています。

時間制限および区間制限のあることで若干使い勝手が悪いものとなっていますが、「発売額=1回分の運賃額」という安価な価格設定を考えますと、地域住民である利用者にとっては大変格安な乗車券であったと思われます。

関東バス 乗車証票

関東バスは東京都の城西地区に路線網を持つバス事業者で、現在(2011年当時)でも3扉車を運行させていることで知られている会社です。

赤と白のカラーリングの車体はボンネットバスの時代から引き継がれており、中央線の新宿・中野・杉並各区および武蔵野・三鷹・小金井各市にある駅ではよく見かけるバスです。

東京近郊のバス事業者はPASMOやSuicaを利用した乗車券のIC化が進んでおり、回数乗車券や1日乗車券などの紙の乗車券類を廃止してしまっているところが多く、同社も多客期用の往復割引乗車券といったものを除き、常時発売している紙の乗車券類はありません。

しかし、今でも非売品ですが、紙の乗車券類が残されています。

これらは「乗車証票」という乗車券のようなもので、正確には乗車券ではなく、「金券」の扱いとなっています。

これは運賃箱への過投入等のために旅客に現金を返却する際に代用使用されるもので、100円券と10円券の2種類があります。紙質は若干厚めで、金額別に青色と黄色に色分けされています。

同社社内では現金同様の扱いをすることとなっており、これを所持する旅客が払戻し請求を希望する場合には、営業所や案内所で払戻しをするように案内されています。

券はかつての回数券のような大きさで、5枚づつ冊子状になっており、点線で切り取って交付されます。

裏面には乗務員の署名をするようになっており、署名・捺印のうえで交付するのが正しい交付方法のようです。

西東京バス バス乗車券

西東京バスは東京都の八王子・青梅・あきる野市を中心として運行されている京王グループ傘下のバス事業者で、JR青梅線の前身である青梅電気鉄道のバス部門として設立された経緯があります。

(表)

(表)

(裏)

(裏)

これは同社が夕やけ小やけ号というボンネットバスを運行していた平成16年に、陣場高原下バス停前の売店で購入した乗車券です。

左上にあるのは同社の社章で、「西東京バス乗車券」の文字や「YEN」という表記が、大変レトロな雰囲気を醸し出しています。

裏面は、運賃箱に投入されたときに裏返しになっても良いように、金額の表記があります。

回数券のように綴られた千切り券式の金券となっており、一見すると回数券のように見えます。

当時運行されていた夕やけ小やけ号です。

ボンネットバスとレトロな感じの乗車券は、小さなバス旅を演出しています。

夕やけ小やけ号は平成19年5月に老朽化と修理部品確保の困難性から営業運転から引退してしまっておりますが、レトロなバス乗車券は今でも健在でしょうか?

関東鉄道バス さよなら高速バス江戸崎線硬券セット

関東鉄道バスより発売された、さよなら高速バス江戸崎線硬券セットです。

江戸崎線は東京駅から首都高速道路と常磐自動車道を経由して江戸崎へ至る高速バス路線で、JRバス関東との共同運行路線として開業しました。しかし、JRバス関東が撤退すると関東鉄道バス一社での単独運行となり、ついには本年3月31日を以って廃止されてしまいました。

このたび同社より、同路線で使用されていた硬券乗車券4種類の廃札をセットにしたものを、1セット500円で発売されました。

実使用できない硬券のセットが500円という価格が高いか安いかは購入する消費者の感覚的なものであると思いますが、額面5,950円分が500円で購入できるというのは、乗車券蒐集家の観点からすればかなりコストパフォーマンスが良いと思われます。

硬券を抜いてみた、台紙の全容です。

左が表で右が裏面です。

東京スカイツリーョをバックにして走る、江戸先行きのバスの写真となっています。

裏面には、江戸崎線のあゆみと路線図となっており、右下にセットのシリアルナンバーが打たれています。

では、収録されている硬券を1枚づつ御紹介いたしましょう。

以上の4枚で、すべて日本交通印刷調製の硬券で、区間ごとに色の違うBJR地紋となっています。

券の裏面です。

着駅の他に、JRバス関東と共同運行していた当時のまま、どちらのバス便でも使用できる旨の案内が記載されています。

| « 前ページ | 次ページ » |